Предсказание и открытие электромагнитных волн

Теория Максвелла

Исследования М. Фарадея продолжил его соотечественник английский физик Дж. Максвелл.

Как мы уже рассказывали, Максвелл объяснил явление электромагнитной индукции тем, что переменное магнитное поле порождает в пространстве вихревое электрическое поле.

Чтобы построить теорию единого электромагнитного поля, Максвелл предположил, что магнитное поле создаётся не только движущимися электрическими зарядами, но и переменным электрическим полем.

Отсюда следовало, что переменные электрическое и магнитное поля взаимно порождают друг друга. Благодаря этому они могут отделиться от породивших их электрических зарядов и распространяться в пространстве в виде электромагнитных волн.

| Электромагнитная волна представляет собой распространяющиеся в пространстве взаимосвязанные друг с другом переменные электрическое и магнитное поля. |

Существование электромагнитных волн было главным предсказанием теории Максвелла. Он теоретически вычислил скорость их распространения, использовав экспериментальные данные о взаимодействии электрических зарядов и электрических токов. Полученный «на кончике пера» результат поразил учёного: оказалось, что скорость электромагнитных волн равна скорости света!

Удивление учёного и его волнение объяснялись тем, что до той поры световые явления не связывали с электрическими и магнитными.

Однако даже самая красивая научная теория требует подтверждения на опыте. А подтвердить существование электромагнитных волн на опыте долгое время не удавалось.

Источник

Электромагнитные волны

Существование электромагнитных волн было теоретически предсказано великим английским физиком Дж. Максвеллом в 1864 году. Максвелл проанализировал все известные к тому времени законы электродинамики и сделал попытку применить их к изменяющимся во времени электрическому и магнитному полям. Он обратил внимание на ассиметрию взаимосвязи между электрическими и магнитными явлениями. Максвелл ввел в физику понятие вихревого элеетрического поля и предложил новую трактовку закона электромагнитной индукции, открытой Фарадеем в 1831 г.:

Всякое изменение магнитного поля порождает в окружающем пространстве вихревое электрическое поле, силовые линии которого замкнуты.

Максвелл высказал гипотезу о существовании и обратного процесса:

Изменяющееся во времени электрическое поле порождает в окружающем пространстве магнитное поле.

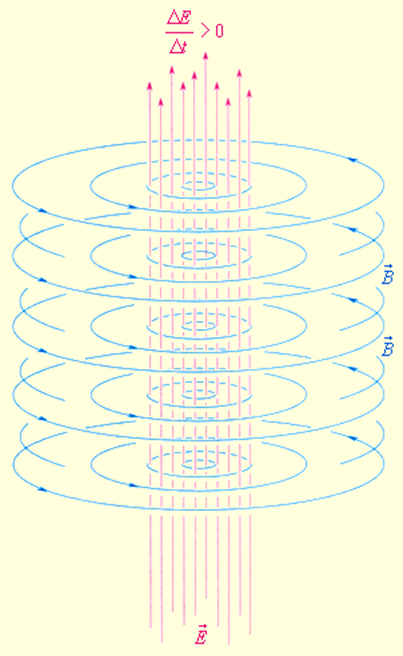

Рис. 2.6.1 и 2.6.2 иллюстрируют взаимное превращение электрического и магнитного полей.

Закон электромагнитной индукции в трактовке Максвелла

Гипотеза Максвелла. Изменяющееся электрическое поле порождает магнитное поле

Эта гипотеза была лишь теоретическим предположением, не имеющим экспериментального подтверждения, однако на ее основе Максвеллу удалось записать непротиворечивую систему уравнений, описывающих взаимные превращения электрического и магнитного полей, т. е. систему уравнений электромагнитного поля (уравнений Максвелла). Из теории Максвелла вытекает ряд важных выводов:

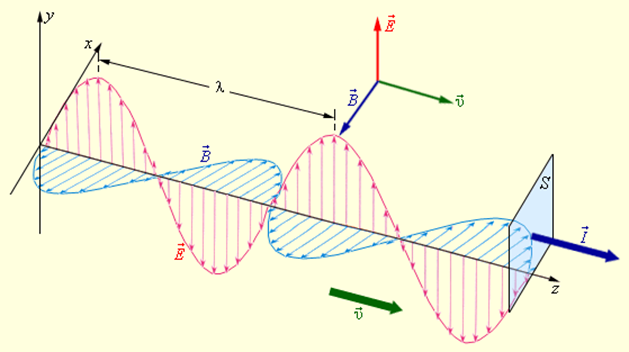

1. Существуют электромагнитные волны, то есть распространяющееся в пространстве и во времени электромагнитное поле. Электромагнитные волны поперечны – векторы

Синусоидальная (гармоническая) электромагнитная волна. Векторы

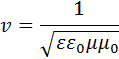

2. Электромагнитные волны распространяются в веществе с конечной скоростью

Здесь ε и μ – диэлектрическая и магнитная проницаемости вещества, ε0 и μ0 – электрическая и магнитная постоянные:

Длина волны λ в синусоидальной волне свявзана со скоростью υ распространения волны соотношением λ = υT = υ / f, где f – частота колебаний электромагнитного поля, T = 1 / f.

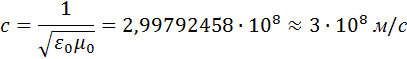

Скорость электромагнитных волн в вакууме (ε = μ = 1):

Скорость c распространения электромагнитных волн в вакууме является одной из фундаментальных физических постоянных.

Вывод Максвелла о конечной скорости распространения электромагнитных волн находился в противоречии с принятой в то время теорией дальнодействия, в которой скорость распространения электрического и магнитного полей принималась бесконечно большой. Поэтому теорию Максвелла называют теорией близкодействия.

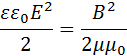

3. В электромагнитной волне происходят взаимные превращения электрического и магнитного полей. Эти процессы идут одновременно, и электрическое и магнитное поля выступают как равноправные «партнеры». Поэтому объемные плотности электрической и магнитной энергии равны друг другу: wэ = wм.

Отсюда следует, что в электромагнитной волне модули индукции магнитного поля

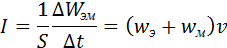

4. Электромагнитные волны переносят энергию. При распространении волн возникает поток электромагнитной энергии. Если выделить площадку S (рис. 2.6.3), ориентированную перпендикулярно направлению распространения волны, то за малое время Δt через площадку протечет энергия ΔWэм, равная

Плотностью потока или интенсивностью I называют электромагнитную энергию, переносимую волной за единицу времени через поверхность единичной площади:

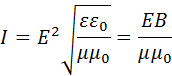

Подставляя сюда выражения для wэ, wм и υ, можно получить:

Поток энергии в электромагнитной волне можно задавать с помощью вектора

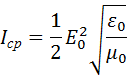

В синусоидальной (гармонической) волне в вакууме среднее значение Iср плотности потока электромагнитной энергии равно

где E0 – амплитуда колебаний напряженности электрического поля.

Плотность потока энергии в СИ измеряется в ваттах на квадратный метр (Вт/м 2 ).

5. Из теории Максвелла следует, что электромагнитные волны должны оказывать давление на поглощающее или отражающее тело. Давление электромагнитного излучения объясняется тем, что под действием электрического поля волны в веществе возникают слабые токи, то есть упорядоченное движение заряженных частиц. На эти токи действует сила Ампера со стороны магнитного поля волны, направленная в толщу вещества. Эта сила и создает результирующее давление. Обычно давление электромагнитного излучения ничтожно мало. Так, например, давление солнечного излучения, приходящего на Землю, на абсолютно поглощающую поверхность составляет примерно 5 мкПа. Первые эксперименты по определению давления излучения на отражающие и поглощающие тела, подтвердившие вывод теории Максвелла, были выполнены Петром Николаевичем Лебедевым в 1900 г. Опыты Лебедева имели огромное значение для утверждения электромагнитной теории Максвелла.

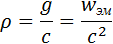

Существование давления электромагнитных волн позволяет сделать вывод о том, что электромагнитному полю присущ механический импульс. Импульс электромагнитного поля в единичном объеме выражается соотношением

где wэм – объемная плотность электромагнитной энергии, c – скорость распространения волн в вакууме. Наличие электромагнитного импульса позволяет ввести понятие электромагнитной массы.

Для поля в единичном объеме

Это соотношение между массой и энергией электромагнитного поля в единичном объеме является универсальным законом природы. Согласно специальной теории относительности (СТО), оно справедливо для любых тел независимо от их природы и внутреннего строения.

Таким образом, электромагнитное поле обладает всеми признаками материальных тел – энергией, конечной скоростью распространения, импульсом, массой. Это говорит о том, что электромагнитное поле является одной из форм существования материи.

6. Первое экспериментальное подтверждение электромагнитной теории Максвелла было дано примерно через 15 лет после создания теории в опытах Генриха Герца (1888 г.). Герц не только экспериментально доказал существование электромагнитных волн, но впервые начал изучать их свойства – поглощение и преломление в разных средах, отражение от металлических поверхностей и т. п. Ему удалось измерить на опыте длину волны и скорость распространения электромагнитных волн, которая оказалась равной скорости света.

Опыты Герца сыграли решающую роль для доказательства и признания электромагнитной теории Максвелла. Через семь лет после этих опытов электромагнитные волны нашли применение в беспроводной связи (А.С. Попов, 1895 г.).

7. Электромагнитные волны могут возбуждаться только ускоренно движущимися зарядами. Цепи постоянного тока, в которых носители заряда движутся с неизменной скоростью, не являются источником электромагнитных волн. В современной радиотехнике излучение электромагнитных волн производится с помощью антенн различных конструкций, в которых возбуждаются быстропеременные токи.

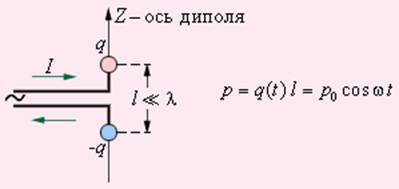

Простейшей системой, излучающей электромагнитные волны, является небольшой по размерам электрический диполь, дипольный момент p (t) которого быстро изменяется во времени.

Такой элементарный диполь называют диполем Герца. В радиотехнике диполь Герца эквивалентен небольшой антенне, размер которой много меньше длины волны λ (рис. 2.6.4).

Элементарный диполь, совершающий гармонические колебания

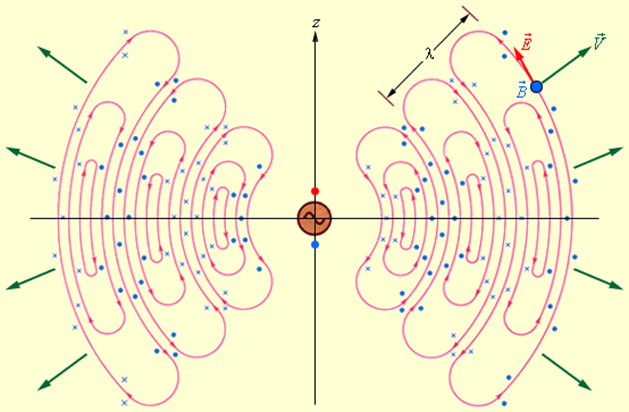

Рис. 2.6.5 дает представление о структуре электромагнитной волны, излучаемой таким диполем.

Излучение элементарного диполя

Следует обратить внимание на то, что максимальный поток электромагнитной энергии излучается в плоскости, перпендикулярной оси диполя. Вдоль своей оси диполь не излучает энергии. Герц использовал элементарный диполь в качестве излучающей и приемной антенн при экспериментальном доказательстве существования электромагнитных волн.

Источник

Теоретическое предсказание существования электромагнитных волн ученый

2. Открытие электромагнитных волн и подтверждение электромагнитной теории света

Открытие предсказанных Максвеллом электромагнитных волн было делом немецкого физика Генриха Герца.

Герц родился в 1857 г. в Гамбурге в семье юриста. После окончания школы юноша решил посвятить себя инженерной деятельности и поступил в Мюнхенский политехникум. Однако все возрастающее влечение к физике привело его на физико-математический факультет Берлинского университета. Здесь он вскоре был замечен Гельмгольцем и стал работать под его руководством. В лаборатории Гельмгольца он прошел блестящую экспериментальную и теоретическую школу. Тематика его работ вначале многообразна: механика, термодинамика, электричество, магнетизм и т. д. Решающим для выбора основного направления был 1879 год, когда Берлинская академия наук по инициативе Гельмгольца объявила конкурсную проблему: «Доказать экспериментально наличие какой-либо связи между электродинамическими силами и диэлектрической поляризацией изоляторов». Гельмгольц обратил внимание Герца на глубину и принципиальную важность проблемы, и она становится в центре внимания молодого ученого.

В течение семи лет (с 1879 по 1886 г.) Герц искал пути решения поставленной Гельмгольцом задачи. «Счастливый случай, — пишет Герц, — представился мне осенью 1886 г.». Именно тогда он открыл возможность получения регулярных колебаний высокой частоты и заметной интенсивности в коротких металлических проводниках. Открытие было вскоре сообщено в работе «О весьма быстрых электрических колебаниях».

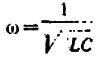

До Герца считали, что для осуществления интенсивных электрических колебаний необходимы контуры с большими индуктивностями и емкостями. Напомним, что электрические колебания были обнаружены при разряде лейденских банок и исследовались далее с помощью катушек Румкорфа.

Эти колебания, естественно, имели большой период и совершались в замкнутых контурах. Теория показывала, что для увеличения интенсивности электромагнитного излучения контура нужно уменьшить период колебаний.

Из формулы Томсона

Был совершен переход к открытому колебательному контуру. Оказалось, что для возбуждения электрических колебаний вовсе не обязательно наличие емкостей и индуктивностей, что излучение более интенсивно, напротив, при их рассредоточении. Это было самое важное, ибо интенсивное излучение можно было обнаружить грубыми приборами.

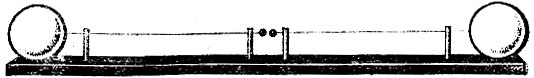

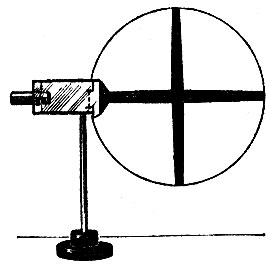

Рис. 11. Вибратор Герца

Для исследования поля излучения необходим был теперь детектор. Герц открыл возможность детектирования колебаний. Он улавливал электромагнитные колебания с помощью контура и измерял их интенсивность по длине искр в микрометре. Вибратор и детектор (резонатор) Герца изображены на рисунках 11 и 12.

Рис. 12. Резонатор Герца

Герц установил три важнейших факта:

1) колебания можно возбудить в линейном проводнике;

2) электрическая искра является генератором электромагнитных колебаний;

3) колебания можно уловить на значительном расстоянии от генератора с помощью контура, в котором индикатором колебаний также служит электрическая искра.

По поводу последнего пункта Герц писал в своих воспоминаниях:

«Особенно приводили меня в изумление все большие расстояния, вплоть до которых я мог обнаружить действие. До тех пор привыкли считать, что электрические силы убывают по закону Ньютона и, следовательно, с увеличением расстояния быстро становятся незаметно малыми».

Герц открыл по существу новую область экспериментирования, в которой были тесно переплетены важнейшие физические проблемы. Непрерывно возникали все новые вопросы и теоретического, и экспериментального характера. В ходе опытов обнаруживались новые явления, например факт действия ультрафиолетового света на заряд шарика микрометра, который явился отправным пунктом работ по фотоэффекту. Нужна была величайшая целеустремленность, чтобы не сбиться с прямого пути.

В начале 1888 г. Герц доказывает, что «индукционное действие распространяется в воздухе с конечной скоростью». Однако эксперимент он не считает убедительным (особенно для тех, кто относится к теории Максвелла с предубеждением) и публикует вслед за этим свою знаменитую статью «Об электродинамических волнах в воздухе и об их отражении». Именно в этом исследовании в «почти непосредственно осязаемой форме» были получены электромагнитные волны, или, как говорил Герц, «волнообразное распространение индукции в воздухе».

Герц обнаружил, что «в некоторых положениях вторичного контура, например при приближении к стене, искры снова делаются вполне отчетливыми, но в непосредственной близости к стене они снова исчезают» (подчеркнуто мною.- В. Д.).

Герц дает следующее «простейшее» объяснение наблюдаемому факту: «волнообразно распространяющееся индукционное действие отражается от стен, причем отраженные волны в некоторых местах усиливают падающие, в других — ослабляют, в результате чего, благодаря интерференции обеих волн, в воздухе образуются стоячие волны».

Опыты, производимые Герцем, давали «осязаемые» результаты: круговым контуром с разрядником в качестве детектора можно было буквально «прощупать» волну.

Итак, факт существования электромагнитных волн был установлен. Однако основные результаты опытов вуалировались целым рядом побочных явлений. Первые попытки уменьшить длину электромагнитной волны, излучаемой вибратором, не дали желаемых результатов, не удалась также сначала концентрация «электрических лучей» с помощью вогнутых металлических зеркал.

Герц проводит теоретический анализ, который указал пути дальнейших экспериментальных исследований электромагнитных волн. Теория показывала, что «прощупать» электромагнитную волну, выяснить ее свойства можно только повысив мощность излучения. Последнее могло быть достигнуто, с одной стороны, уменьшением длины волны, с другой — фокусировкой «лучей электрической силы». Опыты были успешными: Герц получил свободную электромагнитную волну, интенсивность которой была достаточной для проведения решающих экспериментов. Результаты их были опубликованы в 1889 г. в работе «О лучах электрической силы».

«Мне удалось,- пишет Герц во введении к этой работе, — получить отчетливые лучи электрической силы и произвести при их помощи все элементарные опыты, которые производятся со световыми и тепловыми лучами».

Вначале Герц описывает устройство приборов, с помощью которых были осуществлены исторические опыты. Излучатель представлял собой цилиндрическое медное тело диаметром 3 см и длиной 26 см. Посредине оно было разрезано и снабжено искровым промежутком, полюсы которого образованы двумя сферическими поверхностями радиусом 2 см. Длина проводника приблизительно равнялась половине длины волны, соответствующей колебанию, возникающему в прямом проводе. Уже отсюда можно было сделать примерное заключение о периоде колебаний. Разряд подводился к обеим половинам проводника при помощи двух проводов, покрытых изоляцией; эти провода припаивались по обе стороны искрового промежутка. Индуктор позволял получить между остриями искру длиной 4,5 см.

Для обнаружения электрической силы в пространстве использовались маленькие искры, появлявшиеся при определенных условиях во вторичном проводнике. Применялся круговой проводник, имевший собственную частоту колебаний, примерно равную частоте первичного проводника. Радиус круга составлял 7,5 см; круг был сделан из медной проволоки толщиной 1 мм. Один конец проволоки оканчивался латунным шариком диаметром в несколько миллиметров, другой конец был заострен и мог быть установлен на очень маленьком расстоянии от латунного шарика при помощи микрометрического винта, изолированного от проволоки.

«При некотором навыке, — пишет Герц, — удавалось оценивать интенсивность процесса не столько по длине искр, сколько по их яркости». Измерения показали, что длина волны, излучаемой описанным генератором, составляет около 60 см.

Далее Герц переходит к изложению решения следующей части задачи — концентрации энергии электромагнитных волн. Было изготовлено вогнутое зеркало из цинкового листа размером 2x2x5·10 -4 м, укрепленного на деревянной раме, длина зеркала составляла 2 м, ширина отверстия 1,2 м, глубина 0,7 м, фокусное расстояние получилось равным 12,5 см. Вибратор устанавливался в середине фокальной плоскости. Такое устройство дало возможность получить волну, которая «прощупывалась» в направлении оптической оси на расстояниях 5-6 м. «Так как явления наблюдаются лишь вблизи оптической оси зеркала, — писал Герц, — то можем сказать, что из зеркала выходит электрический луч».

Чтобы увеличить расстояние, на котором обнаруживалась электромагнитная волна, Герц изготовил второе вогнутое зеркало, «вполне подобное первому, и расположил в нем прямолинейный вторичный проводник таким образом, чтобы обе проволоки, имевшие 50 см длины, совпали с фокальной линией, а обе проволоки, ведущие к искровому промежутку, кратчайшим путем выходили через стенку зеркала, от которой они были изолированы. Таким образом., искровой промежуток находился как раз сзади зеркала, и наблюдатель мог устанавливать его и рассматривать, не искажая распространения волн». Таким способом Герцу удалось довести расстояние, на котором «прощупывалась» волна, до 16 м.

С описанными приборами Герц и провел классические опыты, показавшие с необычайной убедительностью, что электромагнитные волны обладают такими же свойствами, как и световые лучи.

Первый опыт на прямолинейное распространение был поставлен так: «Если на прямой, соединяющей зеркала, расположить перпендикулярно направлению луча экран из цинкового листа 2 м высоты и 1 м ширины, то вторичные искры совершенно исчезают. Столь же полную тень дает ширма из станиоля или золотых листочков».

Герц отмечает здесь же факт фундаментального значения: «изоляторы не задерживают луча, он проникает через деревянную стену или деревянную дверь, так что не без удивления можно наблюдать возникновение искр внутри закрытой комнаты».

Второй опыт был посвящен поляризации электромагнитных волн. «Если вращать приемное зеркало вокруг луча, пока его фокальная линия, а с ней и вторичный проводник не располагаются горизонтально, то можно заметить, что вторичные искры все более и более ослабевают, а при перекрещенном положении обеих фокальных линий совершенно исчезают, даже если поместить зеркала очень близко друг к другу. Оба зеркала играют роль поляризатора и анализатора.

Я сделал восьмиугольную раму 2 м высоты и 2 м ширины и натянул на ней медные проволоки 1 мм толщины; все проволоки были параллельны друг другу и располагались через каждые 3 см. Если установить фокальные линии обоих зеркал параллельно и расположить между ними решетку перпендикулярно лучу так, чтобы направление проволок было перпендикулярно направлению фокальных линий, то наличие решетки не оказывает влияния на вторичные искры. Если же решетка установлена так, что ее проволоки параллельны фокальным линиям, то она полностью задерживает луч. Таким образом, в отношении проходящей энергии решетка ведет себя подобно турмалиновой пластинке, действующей на прямолинейно поляризованный оптический луч».

Следующий опыт показывал отражение электромагнитных волн: «В большом помещении были поставлены оба вогнутых зеркала рядом таким образом, что их отверстия были обращены в одну и ту же сторону, а их оси пересекались в точке, удаленной от зеркал приблизительно на 3 м. При этом искровой промежуток в приемном зеркале оставался темным. Далее была установлена плоская вертикальная стенка из цинкового листа в 2 м высоты и 2 м ширины в точке пересечения осей зеркал, причем она стояла перпендикулярно биссектрисе угла, образованного осями. При этом в приемном зеркале наблюдается интенсивное искрообразование, вызываемое лучом, отраженным от стенки».

Герц устанавливает далее, что углы падения и отражения равны друг другу.

После этого последовали опыты по преломлению волн. Герц изготовил призму из асфальта. Сечение ее представляло равнобедренный треугольник с длиной сторон 1,2 м; преломляющий угол был близок к 30°. Высота всей призмы, преломляющее ребро которой было вертикально, составляла 1,5 м. Пропустив через призму «электрический луч», Герц убедился в том, что и в этом случае выполняются законы оптики.

Опыты были поразительны по простоте и убедительности; кратчайшим путем они привели к фундаментальному заключению: «представляется весьма вероятным, что описанные опыты доказывают идентичность света, тепловых лучей и электродинамического волнового движения».

Здесь выражен непосредственный результат опытов с лучами «электрической силы». Но этим сказано далеко не все. Описанные эксперименты имели более глубокое философское значение.

В известной обзорной статье «Исследования по распространению электрической силы» Герц дает следующую оценку своих работ: «Совокупностью описанных опытов впервые было дано доказательство распространения с конечной скоростью силы, которая считалась действующей на расстоянии мгновенно. Этот факт составляет философское и вместе с тем в известном смысле важнейшее достижение опытов. В этом доказательстве содержалось познание того, что электрические силы могут отделяться от весовых тел и существовать далее самостоятельно как состояния или изменения пространства».

Герц представил электромагнитное поле как реальность, доступную экспериментальному исследованию. Его опыты указали путь к практическому использованию теории электромагнитного поля.

Методическое замечание. В учебнике кратко рассказывается об открытии электромагнитных волн. Предлагаемый обзор детализирует и углубляет этот материал. Необходимо иметь в виду, что после установления факта существования электромагнитных волн Герц занялся подтверждением электромагнитной теории света. В обзоре рассказано об этих опытах, так что он несколько опережает материал существующей программы. Учитель должен знать всю цепь экспериментов. Учащимся о «лучах электрической силы» следует рассказать в разделе оптики.

Опыты Герца просты в постановке и в высшей степени поучительны. Их повторение может послужить предметом увлекательной работы школьного физического кружка. Экскурс в историю формирования понятия электромагнитного поля содержит необходимый теоретический материал для разъяснения экспериментов, приведших к радиотехнике.

Памятники на двоих карточек в коллекции двойные памятники.

Источник