Понятие и способы социального регулирования

Лекция 3. Правовые нормы в системе социального регулирования

1. Понятие и способы социального регулирования

2. Понятие и признаки социальных норм

3. Классификации социальных норм

4. Понятие и признаки нормы права

5. Классификации правовых норм

6. Структура нормы права

7. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах

Под социальным регулированием понимается влияние правил, вырабатываемых обществом, на поведение человека, определение рамок этого поведения с целью воздействия на социальные процессы, которое бы обеспечивало упорядоченность и стабильность существования социума.

Социальное регулирование – это субъективный процесс упорядочивания общественных отношений путем подчинения их определенным правилам. Способы социального регулирования по характеру воздействия делятся на три основные группы: побуждение, понуждение, принуждение.

Побуждение представляет собой формирование у человека убеждения в полезности, выгодности определенного поведения. Этот способ основывается на воздействии на индивидуальное или групповое сознание и силе авторитета.

В основе понуждения находится стимулирование (формирование потребности) желаемого поведения. Этот способ основывается на поощрении (материальном, моральном) за поведение, следующее правилу.

Принуждение – это такое воздействие, когда социально необходимое поведение достигается, обеспечивается возможностью применения насилия, в случае отклонения от установленных правил поведения.

При социальном регулировании используются либо все способы, либо их различные комбинации, сочетания, либо имеется обособленное использование отдельных способов.

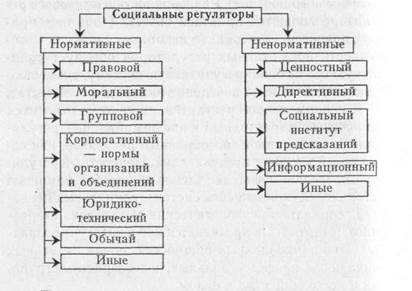

Социальное регулирование осуществляется посредством социальных регуляторов – механизмов, обеспечивающих упорядочение общественных отношений которые делятся на ненормативные и нормативные.

Ненормативные (индивидуальные) регуляторы служат упорядочению поведения людей при помощи разовых, персональных регулирующих акций, относящихся к строго определенному случаю, к конкретным лицам. К ним относят ценностный, директивный, информационный регуляторы, а также социальный институт предсказаний.

Ценностный регулятор представляет исторически сложившуюся систему социальных ценностей, социально-психологических установок, стереотипов. Он имеет сложную структуру и проявляется в культуре всего общества или различных социальных общностей. Это могут быть национальная гордость, принципы взаимопомощи, уважения достоинства и т.д.

Для директивного регулятора характерно такое воздействие на социальные процессы, при котором от органа власти или общественной организации исходит общее указание (директива) на необходимость решения той или иной социальной задачи, но конкретные средства и способы ее достижения не предусматриваются. К ним относятся политические программы,платформы, обращения, заявления.

Способ воздействия информационного регулятора на социальные процессы сводится к публичному распространению через СМИ, сети Интернет сведений о конкретных случаях социального поведения, которые служат образцами для подражания либо для осуждения.

Социальный институт предсказаний формировался одновременно со становлением человеческой цивилизации на основе донаучных форм предвидения, которые развиваются первоначально в рамках практической деятельности людей в форме пророчеств, прорицаний, гаданий.

К нормативным относятся регуляторы, которые обеспечивают достижение желаемого поведения человека в обществе путем установления масштаба (меры) поведения, т.е. социальных норм.

Источник

В системе социальных регуляторов, прежде всего можно выделить нормативные и ненормативные регуляторы.

К нормативным регуляторам относятся правовой, моральный, религиозный, юридико-технический и нормативно-технический, групповой (корпоративный) регуляторы и деловой обычай (деловое обыкновение). Разновидностью правового регулятора являются правовой обычай («обычное право»), прецедент, доктрина (в некоторых странах). Совокупность нормативных регуляторов образует социальную нормативно-регулятивную систему, оказывающую воздействие на поведение индивидов в обществе.

К ненормативной регулятивной системе относится ценностный, директивный и информационный регуляторы, а также такой своеобразный регулятор, как социальный институт предсказаний. Ценностный регулятор определяет поведение членов общества с помощью исторически сложившейся системы социальных ценностей, социально-психологических установок, стереотипов, штампов. Он проявляется как в культуре различных этно-национальных общностей, среди отдельных социальных, профессиональных, половозрастных групп, так и всего общества в целом.

Директивный регулятор, определяла решение важной социально-экономической задачи.

Информационным регулятором социальных процессов может выступать определенная информация, распространяемая СМИ и которая может оказывать большое психологическое воздействие на индивидов.

Социальный институт предсказаний выступал в качестве регулятора еще с глубокой древности (институт пророчества, мантики и т.п.). В настоящее время он используется в выборных технологиях, всяких предварительных рейтингах и опросах, чтобы убедить избирателей в «предопределенной» победе того или иного кандидата.

Право, во всяком случае, на формальном уровне, одинаково защищает и оберегает интересы всех членов общества. Поэтому оно выступает в роли регулятора всей социальной системы в целом. Кроме того, право в современном обществе является своего рода метарегулятором социальной жизни, поскольку в силу своего всеобщего характера регулирует действие других регуляторов. Правовое общество, то есть общество, где право в полной мере стало всеобщим регулятором, характеризуется его доминированием над всеми другими социальными регуляторами. Этому состоянию общества соответствует такой уровень развития правосознания, когда правовой способ разрешения разнообразных социальных конфликтов признается единственно возможным. В противоположность этому в обществах переходного типа, не достигших стадии правового государства, ситуация иная, что обусловлено длительным господством традиционно иного соотношения права и морали как социальных регуляторов.

Одна из главнейших функций права — регулирование социальных отношений.

Правовое регулирование определяется как воздействие на социальное поведение индивидов, общественные отношения, социальные процессы, системы, придающее им социально необходимое, желаемое состояние, определяемое правовой нормой. Регулирование осуществляется на основе правила (нормы), которое может спонтанно формироваться в самоорганизующейся системе.

Социологию права интересуют те сферы жизнедеятельности общества, которые подвергаются социальному регулированию, а также вопрос, почему один вид общественных отношений регулирует право, другой — мораль, а третий — религия; почему один закон охватывает все социальное пространство, а другой — только один его фрагмент и т.д. Социальное регулирование распространяется на такие сферы, как брачно-семей-ная, трудовая, обрядово-культовая, политическая, экономическая и др. Важное значение имеет регулирование отношений собственности — общественной, государственной, групповой, семейной, частной, личной, интеллектуальной. Социальное регулирование осуществляет распределение социальных ролей в обществе, определяет социальную подчиненность, иерархию, организацию и функционирование власти и т.п. Согласно мнению известного российского правоведа С.С. Алексеева, рассмотрение права сквозь призму выполняемой им функции социального регулятора позволяет «увидеть в нем социальное образование, обеспечивающее такую непрерывную динамику функционирования общества, при которой достигается постоянное и стабильное воспроизводство и, следовательно, сохранение и утверждение (своего рода «увековечение») выраженных в праве социальных ценностей, условий и механизмов функционирования общества».

Способы социального регулирования поведения людей можно по характеру свести в три основные группы: побуждения, понуждения, принуждения.

Побуждение — метод социального регулирования, обращенный к психологической сфере (чувствам, привычкам, эмоциям) человека, убеждающий в полезности, выгодности определенного поведения, распределении тех или иных социальных ролей. Акцент делается на авторитете, а не на насилии. Понуждение — метод регулирования, основанный главным образом на материальном стимулировании (поощрении, вознаграждении или лишении соответствующих имущественных благ, привилегий), когда та или иная выгода определяет желаемое поведение. Наконец, принуждение — это способ воздействия, когда социально необходимое или желаемое поведение достигается с применением насилия, т.е. лицам, отклоняющимся от установленных правил поведения, причиняются физические или психические страдания. Такой метод регулирования основывается на возможности (угрозе) государственного или общественного принуждения, а в случае необходимости и реализации этой угрозы.

В социальном регулировании, как правило, задействованы все эти методы в различных комбинациях, или может использоваться каждый метод в отдельности. Они позволяют достаточно гибко регулировать поведение индивидов и социальных групп в обществе.

Важное место в социальном регулировании занимают структуры и способы контроля за результатами воздействия на общественные отношения и процессы. В качестве контролирующих инстанций могут выступать высшие государственные органы законодательной или исполнительной власти, общественные организации, средства массовой информации, специализированные контрольные организации (например, налоговая инспекция, аудиторские организации, институт уполномоченного по правам человека и т.д.).

2). В состав англосаксонской семьи права входят Великобритания и страны, которые исторически входили в британскую колониальную систему (США, Австралия, Канада и др.). В настоящее время в британское Содружество входят 36 государств, треть мира. Англосаксонское право развивалось не учеными-юристами, а юристами-практиками на основе рассмотрения ими конкретных правовых казусов.

Особенности общего права следующие. Основным источником права являетсяпрецедент. На сегодня он составляет около 50% общего числа других форм права, но ранее этот процент был гораздо выше. Законы (статуты) все больше используются в правовом регулировании. Их доля уже составляет около 40%. Если в Европе право рассматривают как совокупность предусмотренных законом правил, то для англичанина право — в основном то, к чему приведет судебное рассмотрение. Более того, закон не считается таковым до тех пор, пока судебная практика его не апробирует и пока не накопится опыт его применения.

Используются и обычаи, но они имеют второстепенное значение.

Юридическую доктрину в Великобритании недооценивают, так как английское право обязано больше судьям, чем ученым.

Прецедентной семье права свойственнапрагматичность. Это означает, что любое дело должно быть доведено до конца, даже если нет нормы закона.

Казуистичностьанглийского права связана с тем, что прецеденты создаются применительно к конкретному случаю. Принцип разрешения дела формулируется после описания всех признаков дела и исследования всех доказательств. Другой судья, прежде чем применить этот принцип, должен сравнить рассматриваемую ситуацию с той, которая описывается в прецедентном решении.

Представление о том, что прецедент сковывает судью, во многом обманчиво именно потому, что судья сам решает, совпадает данная ситуация с той, на основе которой вынесен прецедент, или нет. Поскольку полного совпадения никогда не бывает, судья может прецедент отбросить.

Отсутствие выраженной системы правовых норм — отличительная черта.

Это относится не только к прецедентам, которые создавались по мере необходимости, но и к статутам, поскольку законы формировались под воздействием судебной практики, не отличающейся системностью. Здесь нет деления права на отрасли. Правда, имеет место такое понятие, как «институты права». Вопрос о том, к какой отрасли права относится тот или иной казус, поставит в тупик любого английского юриста. Однако не стоит отрицать систематизацию в виде сборников и обзоров судебной практики.

Прецедентное право не приемлет деления права на частное и публичное.

Между прецедентами нет иерархии. Они фактически главенствуют над законами в том смысле, что закон, не получивший судейского толкования, т. е. «не обросший» или не опосредованный прецедентами, еще не считается настоящим законом. Таковым он станет, когда будет представлен на фоне конкретного случая.

Все это означает, что государство выполняет минимальную роль в правотворчестве.

Процессуальное право в странах, составляющих эту семью,имеет приоритет перед материальным. Это результат жесткого правила: любое дело должно получить разрешение. Если нет материальной нормы, судья может ее создать, но если нет доказательств, ничто не поможет: ведь решение должно быть мотивированным и отличаться развернутым анализом доказательств.

Процесс рассмотрения делсостязательный. Это касается как гражданского, так и уголовного процесса.

Для результатов рассмотрения делавина особого значения не имеет. Внимание судьи прежде всего приковано к выяснению того, имел ли место в действительности сам факт (преступления, причинения ущерба). Может быть, поэтому в англосаксонской семье права распространены сделки о вине (мы не можем доказать факт убийства, но накажем подсудимого за неуплату налогов).

| | | следующая лекция ==> | |

| АМЕРИКАНЦЕВ НЕ ПУСТИЛИ НА ЛУНУ? | | | Центробежные вентиляторы |

Дата добавления: 2016-05-05 ; просмотров: 1800 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Право как социальный регулятор

Одна из главнейших функций права — регулирование социальных отношений. Правовое регулирование определяется как воздействие на социальное поведение индивидов, общественные отношения, социальные процессы, системы, придающее им социально необходимое, желаемое состояние, определяемое правовой нормой. Регулирование осуществляется на основе правила (нормы), которое может спонтанно формироваться в самоорганизующейся системе.

Социологию права интересуют те сферы жизнедеятельности общества, которые подвергаются социальному регулированию, а также вопрос, почему один вид общественных отношений регулирует право, другой — мораль, а третий — религия; почему один закон охватывает все социальное пространство, а другой — только один его фрагмент и т.д. Социальное регулирование распространяется на такие сферы, как брачно-семей-ная, трудовая, обрядово-культовая, политическая, экономическая и др. Важное значение имеет регулирование отношений собственности — общественной, государственной, групповой, семейной, частной, личной, интеллектуальной. Социальное регулирование осуществляет распределение социальных ролей в обществе, определяет социальную подчиненность, иерархию, организацию и функционирование власти и т.п. Согласно мнению известного российского правоведа С.С. Алексеева, рассмотрение права сквозь призму выполняемой им функции социального регулятора позволяет «увидеть в нем социальное образование, обеспечивающее такую непрерывную динамику функционирования общества, при которой достигается постоянное и стабильное воспроизводство и, следовательно, сохранение и утверждение (своего рода «увековечение») выраженных в праве социальных ценностей, условий и механизмов функционирования общества» 1 .

1 Алексеев С.С. Восхождение кправу. Поиски и решения. М, 2001. С. 55.

Способы социального регулирования поведения людей можно по характеру свести в три основные группы: побуждения, понуждения, принуждения.

Побуждение — метод социального регулирования, обращенный к психологической сфере (чувствам, привычкам, эмоциям) человека, убеждающий в полезности, выгодности определенного поведения, распределении тех или иных социальных ролей. Акцент делается на авторитете, а не на насилии. Понуждение — метод регулирования, основанный главным образом на материальном стимулировании (поощрении, вознаграждении или лишении соответствующих имущественных благ, привилегий), когда та или иная выгода определяет желаемое поведение. Наконец, принуждение — это способ воздействия, когда социально необходимое или желаемое поведение достигается с применением насилия, т.е. лицам, отклоняющимся от установленных правил поведения, причиняются физические или психические страдания. Такой метод регулирования основывается на возможности (угрозе) государственного или общественного принуждения, а в случае необходимости и реализации этой угрозы.

В социальном регулировании, как правило, задействованы все эти методы в различных комбинациях, или может использоваться каждый метод в отдельности. Они позволяют достаточно гибко регулировать поведение индивидов и социальных групп в обществе.

Важное место в социальном регулировании занимают структуры и способы контроля за результатами воздействия на общественные отношения и процессы. В качестве контролирующих инстанций могут выступать высшие государственные органы законодательной или исполнительной власти, общественные организации, средства массовой информации, специализированные контрольные организации (например, налоговая инспекция, аудиторские организации, институт уполномоченного по правам человека и т.д.).

Социальное регулирование может осуществляться в правовых (отдельные законы, кодексы), моральных (кодексы чести, этика предпринимательства), эстетических (мода, стиль), орг?низационно-технических(пра-вила безопасности, стандарты), централизованных (директивы, программы) формах.

Таким образом, в обществе существует множество регулятивных систем и методов воздействия, которые учитывают всю многогранность и сложность социального бытия.

Рассмотрим систему социальных регуляторов и место права в этой системе.

В ней прежде всего можно выделить нормативные и ненормативные регуляторы. К нормативным регуляторам относятся правовой, моральный, религиозный, юридико-технический и нормативно-технический, групповой (корпоративный) регуляторы и деловой обычай (деловое обыкновение). Разновидностью правового регулятора являются правовой обычай («обычное право»), прецедент, доктрина (в некоторых странах). Совокупность нормативных регуляторов образует социальную нормативно-регулятивную систему, оказывающую воздействие на поведение индивидов в обществе.

К ненормативной регулятивной системе относится ценностный, директивный и информационный регуляторы, а также такой своеобразный регулятор, как социальный институт предсказаний. Ценностный регулятор определяет поведение членов общества с помощью исторически сложившейся системы социальных ценностей, социально-психологических установок, стереотипов, штампов. Он проявляется как в культуре различных этно-национальных общностей, среди отдельных социальных, профессиональных, половозрастных групп, так и всего общества в целом.

Директивный регулятор наиболее широко применялся в управлении социальными процессами политическим руководством социалистических государств; общая директива определяла решение важной социально-экономической задачи.

Информационным регулятором социальных процессов может выступать определенная информация, распространяемая СМИ и которая может оказывать большое психологическое воздействие на индивидов.

Социальный институт предсказаний выступал в качестве регулятора еще с глубокой древности (институт пророчества, мантики и т.п.). В настоящее время он используется в выборных технологиях, всяких предварительных рейтингах и опросах, чтобы убедить избирателей в «предопределенной» победе того или иного кандидата.

Вся совокупность нормативных и ненормативных регуляторов в социальном регулировании представлена на нижеприведенной схеме 1 .

1 Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. — 3-е изд. М., 2000. С. 303.

Право, во всяком случае, на формальном уровне, одинаково защищает и оберегает интересы всех членов общества. Поэтому оно выступает в роли регулятора всей социальной системы в целом. Кроме того, право в современном обществе является своего рода метарегу-лятором социальной жизни, поскольку в силу своего всеобщего характера регулирует действие других регуляторов. Правовое общество, то есть общество, где право в полной мере стало всеобщим регулятором, характеризуется его доминированием над всеми другими социальными регуляторами. Этому состоянию общества соответствует такой уровень развития правосознания, когда правовой способ разрешения разнообразных социальных конфликтов признается единственно возможным. В противоположность этому в обществах переходного типа, не достигших стадии правового государства, ситуация иная, что обусловлено длительным господством традиционно иного соотношения права и морали как социальных регуляторов.

Так, в России процесс формирования правовой культуры развивался в рамках оппозиции права и морали, причем побеждала, в отличие от западноевропейских традиций, мораль. В представлениях наиболее блестящих русских мыслителей этот факт отразился в полной мере. У Б.Н.Чичерина право олицетворяет и ограничивает законом внешнюю, социальную свободу человека, а вот внутренняя его свобода регулируется нравственностью и религиозной верой. М.М. Ковалевский исходил из требований общественной солидарности и вытекающей из нее идеи долга, который и определяет все личные права. Н.М. Коркунов отделял право от нравственности, как инструментальные отношения, регулирующие столкновения общественных интересов и права и обязанности субъектов, вступающих в правоотношения 1 . Л.И. Пет-ражицкий считает, что неразвитое правосознание является причиной многих недостатков русского характера. Отечественная юриспруденция подходила к праву с точки зрения общечеловеческих ценностей, выработанных цивилизацией, на основе которых в принципе возможно создание идеала общественного устройства. Особое значение придавалось положению о том, что человеческой природе изначально присущи определенные этические принципы, исконные правовые начала, выполняющие в обществе регулирующую функцию. Поэтому право представало как нравственность.

1 Право и мораль в истории: проблемы ценностного подхода // Государство и право. 1998. №8. С. 114.

Современные юристы (в частности, В.С. Нерсесянц) приходят к иным теоретическим выводам, в частности, обосновывая методологический принцип, состоящий в том, что «закон (позитивное право) должен быть правовым, но не моральным, религиозным и т.д. Морализация закона столь же ошибочна и вредна, как и узаконение (огосударствление) морали». А вот представители философии права (Э.Ю. Соловьев) поддерживают истинно российскую традицию: «Правосознание нельзя понимать как простое отражение господствующих законов и установлений, как повседневную «юридическую компетентность». Правосознание существует до и независимо от наличных законоуложений. Оно обладает достоинством правовой совести, активным, нормо-логическим, идеально-критическим темпераментом «естественного права» 1 .

1 Право и мораль в истории: проблемы ценностного подхода. С. 116.

Согласно последним исследованиям, на настоящий момент нет оснований утверждать, что россияне безмерно привержены правовым принципам социальной жизни, правовому государству. Выбирая между стабилизацией общественных отношений в стране любыми средствами, с одной стороны, и незыблемостью принципов права — с другой, 59,1% опрошенных отдают предпочтение первому и только 14,5% — второму. За стабилизацию общественных отношений даже в ущерб законности и гражданских свобод выступает прежде всего старшее поколение. Однако и молодое не стремится отстаивать принципы права, а замыкается в рамках «безучастия». Ограничить граждан в правах, по мнению опрошенных, можно:

а) соблюдая приоритет интересов государства;

б) в интересах других людей;

в) в интересах следственных органов;

г) в случае военных действий;

д) в борьбе со стихийными бедствиями.

Таким образом, опрошенные признают приоритет права государства по сравнению с правами граждан, то есть по сути приоритет права управленческой структуры. Иначе говоря, граждане сами признают правомочность ущемления своих прав государством 1 .

Приведенные данные красноречиво говорят сами за себя. Ответы опрошенных показывают недостаточную степень развития правосознания.

1 Русанова Н.М.. Правовые установки и правовое поведение россиян // Социология и общество. Тезисы Первого Всероссийского социологического конгресса «Общество и социология: новые реалии и новые идеи». СПб., 2000. С. 103.

Источник