Провиденциализм

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон . 1890—1907 .

Смотреть что такое «Провиденциализм» в других словарях:

ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ — (от лат. providentia провидение) истолкование истории как проявления воли внешних по отношению к историческому процессу сил, провидения, Бога. П. характерен для всех теистических религий иудаизма, христианства, ислама, понимающих историю как… … Философская энциклопедия

ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ — (лат.). Учение о предопределении, руководящем судьбами отдельных лиц и народов. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ объяснение исторических событий непосредственным участием в них… … Словарь иностранных слов русского языка

Провиденциализм — (от лат. providentia провидение) историко философский метод, рассмотрение исторических событий с точки зрения непосредственно проявляющегося в них Провидения, высшего Промысла, осуществления заранее предусмотренного Божественного плана… … Википедия

ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ — (от латинского providentia провидение), теологическое истолкование исторического процесса как осуществления замысла Бога. Присуще теизму, характерно для средневековой историографии (Августин и др.) … Современная энциклопедия

ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ — (от лат. providentia провидение) истолкование исторического процесса как осуществления замысла Бога. Присущ теизму, характерен для средневековой историографии (Августин и др.) … Большой Энциклопедический словарь

ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ — (лат. providentio предвижу) специфическая для теизма концепция истории, в свете которой исторический процесс мыслится как реализация Божественного промысла, имеющего своей целью спасение человечества (см. ТЕИЗМ). Может быть рассмотрен как… … Новейший философский словарь

ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ — [дэ], провиденциализма, мн. нет, муж. (книжн.). 1. отвлеч. сущ. к провиденщиальный. 2. Направление в идеалистической философии, стремящееся объяснить исторические события непосредственным проявлением в них воли провидения. Толковый словарь… … Толковый словарь Ушакова

Провиденциализм — (в философии истории) так назыв.историко философское направление, стремящееся объяснить историческиесобытия с точки зрения непосредственно проявляющегося в них Провидения.Основная тема этого взгляда была дана еще бл. Августином в De civitateDei … Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ — англ. providentialism; нем. Providentialis mus. 1. Объяснение истор. или соц. событий волей провидения или Бога. 2. Религиозное понимание истории как проявления воли Бога, осуществления заранее предусмотренного Божественного плана спасения… … Энциклопедия социологии

Провиденциализм — (лат. providentia – провидение) – теологическое истолкование исторического процесса как осуществления замысла Бога. Присущ теизму, характерен для средневековой историографии. Большой толковый словарь по культурологии.. Кононенко Б.И.. 2003 … Энциклопедия культурологии

провиденциализм — сущ., кол во синонимов: 1 • предопределенность (17) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

Источник

Провиденциализм это теория предсказаний

ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ

ПРОВИДЕНЦИАЛИЗМ (от лат. providentia – «провидение») – западно-христианское, католико-протестантское истолкование истории и политики как осуществления божественного плана, промысла Бога, спасительно направляющего человечество к царству Божию на земле. В этом смысле показательны труд Августина «О граде божием» и сочинение Лютера «О рабстве воли». В кальвинизме провиденциализм неотделим от предопределения. При этом постоянно предпринимается попытка (в т.ч. и в современной протестантской теологии) примирения фатализма со свободой человеческой воли в политике и социально-исторической сфере. В православно-христианской традиции провиденциализм – это не построение «земного рая», а промысел Божий, сохранение мира и сохранение абсолютной самоценности человеческой жизни как «образа и подобия Бога» и направление человечества «к стяжанию даров Духа Святого». Свою конкретизацию эти взгляды найдут в концепции «Симфонии» (созвучия) Церкви и государства в известной 6-й новелле «Номоканона» императора Юстиниана (6 в.) и в «Эпанагоге» (9 в.). Церковь и государство не должны быть враждебны друг другу. Кесарево и Божие не должны быть в конфликте, но в полной гармонии и согласии, друг другу помогая, но не упраздняя свободы и самостоятельности каждого. Церковь в этом смысле всегда «теократична», властвуя только над сердцами людей, тогда как государство – над телами. В этом иерархическом моменте «Симфонии» особо показательна халкидонская доктрина (7 в.) восточного христианства. В православии утверждается моральное (но не юридическое, социально-политическое или торгово-промышленное) первенство-харизма не просто за церковью, а за ее Невидимой Главой, Единым Истинным Царем – Иисусом Христом. Только с такой энтелехией (целеустремленным активным началом) государство внутренно и инициативно становится орудием Промысла Божия. В дальнейшем этот взгляд на провиденциализм и Промысел Божий будет продолжен в русской религиозно-метафизической, а также социально-политической и правовой традициях 19 – нач. 20 вв. Особо пристально метафизика и право будут рассмотрены П.И.Новгородцевым в работе «Об общественном идеале». По мнению С.Н.Булгакова, через папизм иудейский хилиазм (мечта о земном граде) возродился в западном «социально-экономически активном» учении, а затем и в среде «светско-гуманистического мировоззрения». Впрочем эта же тенденция, свойственная католицизму и протестантизму, проникает и в православие в учение о мистическом самодержавии, будто бы призванном осуществить земной град. Однако в православии это мнение никогда не получало характера догмата, оставаясь лишь частным мнением или плодом злоупотребления. В отличие от К.Н.Леонтьева, К.П.Победоносцева Булгаков и позднее А.В.Карташев отвергли мистическую связь между православием и самодержавием: эта связь была создана историей и ею же на наших глазах медленно, но верно разрушается. Кроме того, самостоятельный подход к подобного рода проблемам в русской религиозно-философской мысли был намечен у И.В.Киреевского и А.С.Хомякова, продолжен В.С.Соловьевым, затем В.В.Зеньковским, В.Н.Лосским и др. Русские мыслители отмечали догматическую неясность установки, благословенной в 13 в. Фомой Аквинским, на автономную силу «естественного света разума», независимого от откровения веры в связи с провиденциально-промыслительными вопросами. С тех пор прослеживается довольно ясное движение от «избранного первосвященника»-политика, к «избранной общине» экономически удачливых верующих, а затем и к избранному обществу, государству, классу. Социализм, социализация как обобществление, обмирщение, «провиденциальное» стремление к тоталитарному мещанству обличается русскими мыслителями совершенно определенно. Вслед за Ф.Достоевским Булгаков указывает на то, что это явления одного порядка, порождение одной и той же сущности, которая выразилась в иудейском хилиазме. Подобного рода критика, предъявленная католичеству и протестантизму в связи с вопросами Провиденциализма – Промысла Божия в русской православной традиции еще Хомяковым, оставалась и до сих пор остается без ответа.

1. Булгаков С.Н. Два Града. М., 1996;

2. Вебер М. Избр. соч. М., 1990;

3. Ильин И.А. Соч. в 2 т. М., 1993, т. I;

4. Хомяков А.С. Соч. в 2 т. М., 1994, т. 2;

5. Шамшурин В.И. Христианская социология Р.А.Орбели. – «Соц. исследования», 1991, № 11.

Источник

Провиденциализм — это что такое? Определение

Вопрос возникновения жизни на Земле интересовал людей всегда. Все мы представляли себе этот процесс по-разному, оформляя свое видение в теории, учения. Одним из таких толкований и является концепция провиденциализма. Возникнув как религиозное толкование, сегодня это направление претендует на место среди естественных наук. В чем же заключается суть этих претензий?

Определение

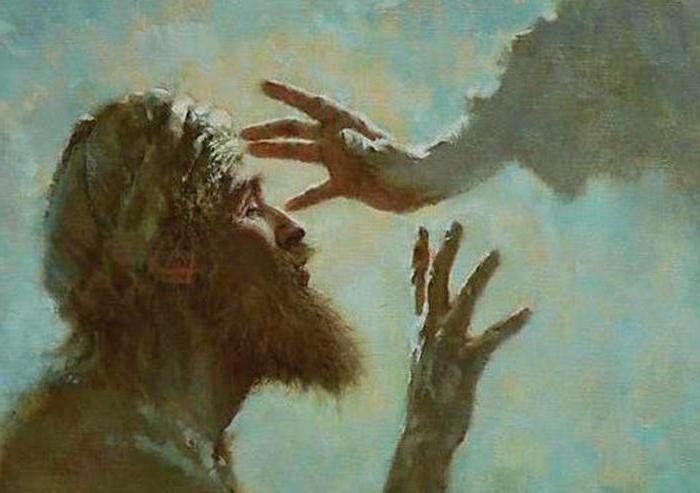

Провиденциализм – это религиозное учение о том, что весь мир является творением воли бога, который действует по «божественному плану спасения» человечества с обязательным «всё очищающим» апокалипсисом. Происхождение термина — латинское и дословно обозначает «провидение». А «провидение» в религиозных кругах – это обозначение Бога или действий, связанных с «высшими существами». Таким образом, в Средние века Архиепископ Августин создал религиозное учение, которое было принято церковью в качестве образца «правильного мышления», а точнее, верования. Концепция провиденциализма – это основа для разработки новых идей исторических личностей, среди которых М. Лютер, Ж. Кальвин, Б. Паскаль, С. Кьеркегор. Экзистенциализм и креационизм также возникли на основе этого религиозного мировоззрения.

Креационизм

Название теории произошло от латинского слова creatio, что в дословном переводе обозначает «создание». В основе учения лежит утверждение, что Бог создал все живое и неживое на Земле, все формы жизни и сама Вселенная – это творение Вышнего. Креационизм и провиденциализм в современном обществе являются основными теориями последователей практически всех религиозных течений. В связи с этим были предприняты попытки вычислить, когда именно Бог сотворил человека. Автором этой идеи был архиепископ Ашер из города Арма. Монах применил свои знания математики в данном случае, однако достоверность вычислений невозможно проверить хотя бы потому, что история создания Вселенной записана довольно неточно, да и переписывалась она множество раз.

Теоцентризм

В Средневековье церковь закрепила за собой главенствующую позицию, поэтому философия того времени была зависима от христианства. Основной концепцией мира в средневековой философии был теоцентризм. Это мировоззрение провозглашало Бога центром мироздания (универсумом), к которому следует стремиться, источником всего происходящего на Земле. Высшей наукой в Средние века являлась теология, на службе которой была философия. Прикладным наукам отводилась низшая ступень этой лестницы. Проповедники теоцентризма утверждали, что человек – творение Бога, поэтому познать его до конца невозможно. Остается только вера и служение. Стоит отметить, что креационизм, провиденциализм и теоцентризм могли играть главенствующую роль в мировоззрении людей только на фоне религиозного «засилья». Современное общество нельзя назвать свободным от «пережитков прошлого», поскольку до сих пор есть приверженцы религиозного мировоззрения, невзирая на достижения науки, появление новых технологий.

История возникновения провиденциализма

Если люди античности пытались раскрыть законы, по которым устроен окружающий мир, то в Средневековье все переворачивается с ног на голову. Философия становится «служанкой» теологии. Кроме веры, которая неоспорима и выдается как аксиома, человеку не оставляют ничего. Единственным верным и «неприкосновенным» печатным трудом становится Священное Писание, все остальное – ересь. Разум трактуется как дьявольское зло, присущее язычникам и «немощным духом».

На основе изменения мировоззрения происходит и поворот в противоположную сторону по отношению к природе и окружающей действительности. Отныне природа несамостоятельна, поскольку сотворена Богом и управляема его волей. Следовательно, законов природы не существует, а есть только воля Божья. Природные явления наделяются несвойственным символизмом, который связывал их с «высшей» реальностью – религиозно-нравственной.

Мировоззрение античности строится на представлении «макрокосмоса» и «микрокосмоса». Средневековый провиденциализм отрицает эти постулаты, выдвигая новый – «священная история». Основным и единственным источником познания исторического процесса является Священное Писание.

Средневековый провиденциализм в философии – это попытка истолкования хода истории как направленного движения к «Царству Бога». Основоположником этого учения считается Аврелий Августин Иппонийский, который является одним из отцов христианской церкви. Кроме следования догматам, в провиденциализме существовали определенные правила:

- своеобразное описание развития истории (период до Иисуса и после него);

- определялись 6 «возрастов мира» и 4 монархии;

- отрицание любых причинно-следственных связей (возможно было только описание происходящего без анализа);

- нравоучительность являлась основной функцией историографии (что способствовало становлению антиисторизма с точки зрения науки).

Претензии на научность

Часто озвучивается версия, что провиденциализм – это направление философии. Однако в Средние века философия не могла похвастаться самостоятельностью, ибо главенствовали теология и теоцентризм. Таким образом, провиденциализм – это религиозно-философское направление теоцентризма.

Но в современном мире философия – это наука, имеющая предмет изучения, четко структурированную методологию. Теология или богословие – это планомерное описание и толкование религиозного учения или догматов религии (направлений и ветвей верований). В связи с этим вызывает недоумение требование богословов присвоить ранг научности религиоведению наравне с философией, историей и другими науками.

Считается, что последний гвоздь в крышку гроба провиденциализма был забит еще Карлом Марксом. В трудах К. Маркса на основе фактов и анализа уничтожаются все постулаты, принятые «на веру». Согласно автору, слово «провидение» не несет какой-либо смысловой нагрузки в историческом процессе.

Критерии научности

Для того чтобы отличать науку от псевдонауки, были выработаны критерии, которым соответствуют научные знания.

Теология и провиденциализм не соответствуют критериям истинности, объективности, интерсубъективности, достоверности. Были попытки применения математического аппарата в изучении Священного Писания, однако после этого исследования появилось больше вопросов, нежели ответов.

Научные знания – это опора на разум (анализ и планирование, экспериментальное подтверждение), который отрицается провиденциализмом и теологией.

Заключение

Как ни пытаются ученые забыть высохший скелет провиденциализма, а находятся обыватели, которым проще «верить», нежели «знать». А быть «заблудшей овцой», а не «исследователем» вовсе не стыдно. И чем больше таких обывателей, тем громче заявление церкви о «научности» теологии и теоцентризма.

Источник