- ВОПРОС 63. Предсказание и прогноз. Научный прогноз. Особенности социального прогнозирования.

- Предвидение и прогнозирование, предсказание и предуказание , целевая группировка прогнозов. Гипотеза.

- Прогноз (предсказание)

- Смотреть что такое «Прогноз (предсказание)» в других словарях:

- Прогнозирование это предсказание предугадывание предсказание

ВОПРОС 63. Предсказание и прогноз. Научный прогноз. Особенности социального прогнозирования.

Предсказание, гадание — слова, которые зародились вместе с речью человека разумного и передают человеческий страх перед непонятыми явлениями природы. В 80% случаев предсказания не сбывались и тогда оправданием служили отговорки о недостаточности и недостоверности данных. Но существуют исторические доказательства и о людях, которые достаточно точно предсказывали будущие и о событиях, которые реально произошли в результате предсказаний.

Страх, неопределенность и непонимание элементарных законов природы порождает непреодолимое желание узнать и понять, что происходит, и что произойдет – завтра или через год. Жажда предвидеть будущие события породила множество колдунов, пророков, даже породила целый народ — цыган, основной профессией которых является гадание. Предсказание или провидение связано с проявлением сверхчувственного в человеке. Оно основано на восприятии человеком будущего, как предопределения, которое не зависит от него и которое невозможно изменить. Источником предсказания служат люди, обладающие паронормальными способностями — телепатией, ясновидением.

Каждая культура имеет своих предсказателей и провидцев. В греческой традиции — Кассандра. В оккультной французской традиции — Нострадамус. В российской православной традиции — Блаженные, такие как Василий Блаженный, Ксения Петербургская Блаженная и другие.

Прогнозирование, которым занимается астрология, — это предвидение тех или иных событий и процессов, опирающееся на знание закономерностей и взаимосвязей явлений. Прогнозирование основывается на обобщении теоретических и экспериментальных данных. Оно распространяет познанное на область непознанного. Это обстоятельство ставит астрологическую прогностику в один ряд с научной.

Если предсказание любых событий доступно практически каждому человеку, то предсказание природных явлений стало неотъемлемой частью науки, и в науке получило название — прогноз. Любой научный прогноз основан на теории вероятности, которая применяется абсолютно во всех научных исследованиях, так как практически каждое научное исследование, описывая природное явление, прогнозирует поведение этого явления в будущем, и при этом обязательно указывается вероятностная ошибка. Особенно развит научный прогноз в таких областях, как определение природных катаклизмов. Основные усилия ученные направили на прогноз таких явлений, которые необходимы в повседневной жизни для большинства людей. К таким явлениям относятся прогнозы погоды, землетрясений, извержение вулканов, так как именно эти явления природы приносят наибольший ущерб, как экономический, так и духовный, всему обществу.

Социальное прогнозирование —некоторое вероятностное знание о будущем состоянии общества и отдельных его сторон. Соц. прогноз — вид знаний специфичный по функциям, поскольку во многих случаях целью этого прогноза является знание о будущем, которое не наступит или хотелось, чтобы не наступило. И в этом случае само корректирование человеческой деятельности должна носить вероятностный, ориентировочный характер.

Этапы. Общепринятой является следующая схема:

1. Уяснение проблемы. Проблемная ситуация — некое социальное противоречие, требующее организации целенаправленных действий для его устранения.

2. Социальный заказ. Определенная социальная установка на разработку мероприятий по реализации материальных и духовных потребностей людей, разрешений противоречий, поиска компромисса.

3. Паспортизация объекта — получение точных данных о системе, процессе или явлениях, описание их состояний, функционирования и развития.

4. Цели. Это повод для начала любой человеческой деятельности.

5. После определения целей, опираясь на них, важно установить главные задачи, стоящие перед социальной системой. Задача — это формулировка потребности, ожидающей своего удовлетворения.

6. Прогнозирование — один из важнейших этапов. Получение любой информации о будущем. Главная задача прогнозирования — научная разработка прогнозов. Прогноз описывает будущее состояние системы.

7. Конструкт — это формирование теоретического знания. Из многообразия моделей очень важно выбрать наиболее эффективную — конструкт социальной системы.

8. Проект системы. Идеальная модель выражается в системе знаков, определяются проективные особенности.

Базовые принципы социального проектирования:

1. Принцип “проживания” обществом новых ценностных оснований своей деятельности, своих норм взаимодействия, своих текущих проблем и “сегодняшних” интересов. Разработка стратегического плана позволяет всем субъектам опробовать нормы взаимодействия, осознать потребность в ценности свободы и терпимости.

2. Принцип саморазвития. Источник социального проектирования общества — потребность самого общества в саморазвитии. Стратегический план это лишь условие развития сообщества, порождающее его гражданскую активность, но не схема конкретной политической или экономической системы.

3. Принцип социальной ответственности. Социальное проектирование представляет собой процесс разработки новых коллективных норм и правил, не зафиксированных в существующем законодательстве.

4. Принцип непрерывного образования широких слоев населения. Проектирование будущего — это ситуация, в которой человек ощущает огромную потребность в новых знаниях и умениях.

5. Принцип открытости будущему. Он предполагает способность субъектов социального проектирования к объединению вокруг перспективных стратегических целей развития сообщества; способность к выдвижению целей.

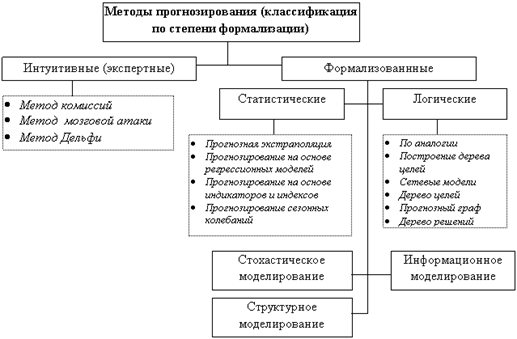

Методы социального прогнозирования и социального проектирования

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Источник

Предвидение и прогнозирование, предсказание и предуказание , целевая группировка прогнозов. Гипотеза.

Предвиденье и прогнозирование.

Предвиденье- общее понятие объединяющее все разновидности информации о будущем.

Основано на знании закономерностей развития общества и природы. Прогнозирование- научное предвиденье.

Обыденное(основано на жизненном опыте); интуитивное (основано на предчувствие человека); основанное на вере в сверхъестественные силы.

Предсказания- получение информации о будующем(предчувствие, предугадывание, прогнозирование- спец. Научное исследование предметом которого выступает перспектива развития процесса или явления.)

Предуказания- используются для целенаправленной деятельности человека(план, программа, проект)

Управление- интегрирует(план, программа, проект) поскольку в основе каждого из них находится один и тот же элемент –решение прогнозирования.

Предсказания и предуказания тесно связаны между собой без учета этой связи невозможно понять сущность прогнозирования его действительного соотношения с управлением.

Прогнозирование является способом научного обоснования повышения эффективности управления.

Соотношения прогнозирования и интуиций и гипотеза.

Интуиция – способность постижения истины путем прямого ее усмотрения без обоснования с помощью документов.

Гипотеза- научные допущении или предположения.

Основное требование, предъявляемость гипотезе- проверяемость.

Проверяемость, означает что гипотеза обладает свойствами фальсифицируемости (опровержении) и верифицируемости (подтверждении)

Типология прогнозов

3 вида классификации прогнозов

- По периоду ————-(промежуток времени на который разрабатывается прогноз)

-оперативные(до 1 мес.);

-краткосрочный(то 1 мес. До 1 г.);

— среднисрочный(от 1 г. до 5 лет);

-долгосрочный(от 5 лет до 15 лет);

-дальнесрочный(свыше 15 лет).

-обществоведческий; (направления- демографические; экономические; соц.- экономические; социологические «перспективы развития общественных отношений»)

— естествоведческий. (направление- метереологический «погода»; геологические «землетрясение»; генрологические «уровень воды» )

В естествоведческих прогнозах взаимосвязь между предсказаниями и предуказаниями незначительна.

В обществоведческих прогнозах эта взаимосвязь значительна способна дать эффект осуществления и разрушения прогнозов посредством действий людей на основании планов, программ, решений.

- По проблемно- целевому критерию.

Источник

Прогноз (предсказание)

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Смотреть что такое «Прогноз (предсказание)» в других словарях:

ПРОГНОЗ (предсказание) — ПРОГНОЗ (от греч. prognosis предвидение, предсказание), первоначально предсказание хода болезни, затем вообще всякое конкретное предсказание, суждение о состоянии какого либо явления в будущем (прогноз погоды, исхода выборов и т. п.); ныне в… … Энциклопедический словарь

ПРОГНОЗ — (греч., от pro вперед, и gignoskein знать). Предузнавание, предсказание о ходе болезни, по известным признакам. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ПРОГНОЗ предсказание о последствиях болезни или об её… … Словарь иностранных слов русского языка

прогноз — предсказание, пророчество, прорицание, сценарий, предсказывание, мониторинг, предвидение Словарь русских синонимов. прогноз см. предсказание 1 Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык … Словарь синонимов

прогноз — Прогноз, заглянем в толковый словарь: прогноз – предсказание, суждение о дальнейшем развитии чего либо. И если уж мы говорим о «дальнейшем развитии», то, значит, речь идет о будущем. Но, видимо, это не всем ясно, потому что то и дело приходится… … Словарь ошибок русского языка

прогноз ионосферного распространения — ионосферный прогноз Предсказание условий ионосферного распространения радиоволн в виде таблиц или графиков [ГОСТ 24375 80] [ГОСТ 25645.113 84] Тематики ионосфера землирадиосвязь Обобщающие термины ионосферная радиосвязь Синонимы ионосферный… … Справочник технического переводчика

прогноз — Предсказание, основанное на научных наблюдениях, на жизненном опыте или на оценке выроятности событий, как в случае прогноза погоды … Словарь по географии

Прогноз — (от греч. πρόγνωσις предвидение, предсказание) предсказание будущего с помощью научных методов, а также сам результат предсказания. Прогноз это вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования (последнее научное… … Википедия

ПРОГНОЗ — (от греч. prognosis знание наперед, предсказание), предсказание течения болезни. Предсказание может быть высказано в основных чертах и касаться только исхода б ни (жизнь смерть, выздоровление неполное и полное prognosis quoad vitam и quoad va… … Большая медицинская энциклопедия

предсказание — Предвещание, предвестье (предвестник), прорицание, пророчество, предположение, предчувствие, предзнаменование, гороскоп, ворожба, колдовство, предупреждение. Прорицания древних оракулов.. Ср. . См … Словарь синонимов

ПРОГНОЗ — ПРОГНОЗ, прогноза, муж. (греч. prognosis предузнавание) (книжн.). Предсказание о развитии и исходе каких нибудь событий, явлений на основании имеющихся данных. Прогноз политического положения. Прогноз погоды. || Предсказание об исходе болезни,… … Толковый словарь Ушакова

Источник

Прогнозирование это предсказание предугадывание предсказание

ПРЕДСКАЗАНИЕ — ПРЕДВИДЕНИЕ НАУЧНОЕ

Предсказание (precognition) — 1) Формулирование будущих свойств, связей, развития объекта на основании информации о его прошлом и настоящем.

2) Сверхчувственное знание о будущих событиях, предполагающее не мысленное воздействие на будущее, а предсказание тех событий, которые, по утверждению предсказателя, предопределены.

Подобно телепатии и ясновидению, предсказание считается происходящим без участия известных органов чувств и, т.о., является одной из форм экстрасенсорного восприятия .

Существует давняя традиция, основанная на легендарных свидетельствах, о предсказании будущего благодаря снам, наблюдению за полетом птиц или гаданию по внутренностям жертвенных животных.

Способность к предсказанию исследовалась путем оценки результатов предсказаний испытуемым порядка карт в тасуемой колоде или выпадения комбинации цифр при бросании костей, однако полученные статистические данные оказались менее убедительными, чем при экспериментах в области телепатии или ясновидения .

От предсказания следует отличать предвидение как одну из форм научного познания, выступающего уже в качестве прогнозирования тех или иных явлений и процессов.

Предвидение в большей степени, чем предсказание, основывается на обобщении теоретических и экспериментальных данных, на учете закономерностей и связей явлений, оно уже выступает в качестве распространения познанного на область еще непознанного.

Предвидение научное , вид теоретич. деятельности, заключающийся в определении, описании тех или иных явлений природы, обществ. жизни, психических состояний, к-рые отсутствуют или не известны в настоящий момент, но могут возникнуть или быть изучены и открыты в будущем.

Научное предвидение возникает на основе донаучных форм предвидения, к-рые развиваются первонач. в рамках практич. деятельности людей.

Предвидение в форме пророчеств, прорицаний, гаданий было известно в глубокой древности. Уже в Др. Греции, Индии, Китае, Египте и Вавилонии происходило первое фундаментальное разграничение областей предвидения на область явлений природы (солнечное затмение, предсказание урожая, изменение погоды и т.п.); область социальных явлений (наступление и исход войны, победа или поражение политич. группировки и т.п.); область событий в жизни отд. человека (смерть, болезнь, рождение, бракосочетание, обогащение и т.п.).

В своей первонач. форме предвидение нередко выступало в мистической, иррациональной и религиозной форме и монополизировалось спец. группами — жрецами, оракулами, пророками, шаманами и др.

Однако уже в это время известны формы предвидения и предсказания, опирающиеся на личный «мирской» опыт и зачатки научных знаний. Примером может служить предсказание Фалесом солнечного затмения (585 до н.э.) и предстоящего высокого урожая винограда.

Потребность в предвидении возникает из необходимости управления обществом, промышленностью, торговлей, организацией земледелия, планированием политических, экономических и культурных мероприятий.

Научное предвидение возникает одновременно с развитием совр. науки в 15-17 вв.

Основой научного предвиденья является научная теория, представляющая собой цепь взаимообусловленных, логически связанных законов . Из определённых законов по заранее установленным правилам выводятся следствия, содержащие информацию о свойствах , отношениях и др. характеристиках данных явлений . Отнесённые к будущему, они выступают как акты предвидения.

Предвидение, более или менее локализованное во времени и содержащее достаточно полную информацию, обычно называется предсказанием, напр. описания химич. свойств нек-рых ещё не открытых элементов на основе периодического закона Менделеева, предсказание позитрона П. Дираком и т.п.

Предвидение может осуществляться по т.н. детерминистической и вероятностной схемам.

В первом случае каждое явление предсказывается с высокой степенью точности и строго локализуется во времени или пространстве. Чем сложнее явление, тем чаще приходится прибегать к вероятностно-статистич. методам предвидения-предсказания. Детерминистические формы научного предвиденья, как правило, имеют место в механике, классич. физике, химии, ряде разделов астрономии и т.п.

Для предсказания явлений, относящихся к области сложных систем и подвергающихся воздействию многочисленных факторов, не поддающихся полному учёту (квантовая физика, а также экономика, политика, психология и др.), используются различные схемы вероятностно-статистич. предсказания, предвидения и прогнозирования.

Характер научного предвиденья и степень его достоверности зависят не только от структуры и объективной истинности законов определённой отрасли науки, но и от точности и полноты исходной эмпирической информации, описывающей начальные условия того или иного события.

Методология научного предвиденья, включая исследование логических структур, применяемых в различных схемах предвидения и предсказания, необходима для разработки спец. методик точного количеств. прогнозирования. При этом необходимо учитывать, что каждый акт научного предвиденья по схеме обратной связи может оказывать влияние на ход историч. событий, видоизменяя их в рамках объективных закономерностей.

Гл. направлениями в исследовании основ научного предвиденья являются:

логические исследование его структур;

сравнит. исследования научного предвиденья в естеств. и обществ. науках;

методология научного предвиденья осн. социальных процессов в совр. обществе;

методика и техника различных спец. видов предвидения, предсказания и прогнозирования, применяемых в нар. х-ве, политике, культуре, в области индивидуального поведения людей.

Прогноз (от греч. prognosis — предвидение, предсказание), первоначально предсказание хода болезни, затем вообще всякое конкретное предсказание, суждение о состоянии какого-либо явления в будущем; ныне обычно в значении вероятностного суждения о будущем на основе специального научного исследования.

Прогнозирование, разработка прогноза; в узком значении — специальное научное исследование конкретных перспектив развития какого-либо явления. Прогнозирование служит повышению обоснованности целей и решений, в том числе планов, программ, проектов.

Термин «прогнозирование» получил распространение в 1960-х гг., когда начала складываться специальная теория разработки прогнозов управляемых явлений (предвидение научное). На протяжении веков прогнозирование в социальной сфере не применялось, т.к. здесь полностью господствовали религиозные, утопические и идеалистические философско-исторические подходы к познанию будущего (эсхатология, утопия, философия истории). Одновременно на протяжении 2-й половины 19 —1-й половины 20 вв. получили значительное развитие конкретные прогнозы в естественных науках (погоды, болезней, полезных ископаемых и т.д.), всё чаще приходившие на смену обыденным предсказаниям на основе примет.

Прогнозирование как одна из форм конкретизации предвидения научного в социальной сфере находится во взаимосвязи с планированием, программированием, проектированием, управлением, целеполаганием. Это проявляется в параллельных прогнозно-плановых, прогнозно-проектных и т.п. разработках (прогнозирование целевое, плановое, программное, проектное, организационное).

Поисковое прогнозирование (генетическое, изыскательское, исследовательское) имеет целью получить предсказание состояния объекта исследования в будущем при наблюдаемых тенденциях, если допустить, что последние не будут изменены посредством решений (планов, проектов и т.п.).

Нормативное прогнозирование, предсказание путей достижения желательного состояния объекта на основе заранее заданных критериев, целей, норм.

Важную роль в прогнозировании играет обратная связь между предсказанием и решением , интенсивность её неодинакова для различных объектов исследования. Теоретически она нигде не равна нулю: человек в отдалённой перспективе сможет изменять посредством решений и действий всё более широкий круг объектов предсказания. Но практически многие объекты, особенно в естественных науках, неуправляемы и допускают лишь безусловное предсказание с целью приспособить действия к ожидаемому состоянию объекта.

С другой стороны, нередко, особенно в общественных науках, обратная связь достигает высокой степени интенсивности и приводит к эффекту т. н. самоосуществления или «саморазрушения» прогноза путём решений и действий с учётом последнего, Так, предсказания валютных кризисов на Западе часто приводят к панике и действительному обострению ситуации.

Вместе с тем своевременное вмешательство при предвидении надвигающейся опасности способно предотвратить её и, разрушив прогноз, спасти положение.

Отсюда методологическая ориентация прогнозирования управляемых явлений не на безусловное предсказание, а на оценку вероятного (при условии сохранения наблюдаемых тенденций) и желательного (при условии заранее заданных норм) состояния объекта. Ожидаемый результат исследования — использование прогностической информации, полученной на основе сопоставления данных поискового и нормативного.

Отрасли прогнозирования

В естественных науках выделяется прогнозирование

в метеорологии (прогнозирование атмосферных явлений),

в агрометеорологии (агрометеорологические прогнозы в сельском хозяйстве, прогнозирование урожайности с.-х. культур, условий формирования урожая и т.п.),

в гидрологии (прогнозирование паводков, волнений, цунами, замерзания и вскрытия льдов),

в геологии (прогнозирование полезных ископаемых, землетрясений и т.д.),

в астрономии (прогнозирование состояния небесных тел, газов, излучений),

в биологии и медицине (прогнозирование в сфере физиологии и психологии животных и человека).

В технических науках (научно-техническое, технологическое, инженерное прогнозирование в техносфере: состояния материалов и режима работы механизмов, машин, аппаратов, приборов).

В общественных науках выделяется прогнозирование

в науковедении (прогнозирование социальных аспектов развития науки и научно-технического прогресса, перспективности отдельных направлений научных исследований, структуры науки, научных кадров и учреждений и т.п.),

в социальных отраслях медицины (прогнозирование перспектив развития здравоохранения),

прогнозирование физической культуры, спорта,

прогнозирование в экономической географии и социальных отраслях астрономии (прогнозирование перспектив исследования и освоения Земли и космоса),

в социальных отраслях экологии (прогнозирование перспектив сохранения равновесия между состоянием природной среды и жизнедеятельностью человеческого общества),

в экономических науках — прогноз экономический,

в социологии — прогнозирование социальной структуры, организации и т.д.),

в демографии — прогнозирование роста и структуры населения,

в филологии и этнографии — прогнозирование развития языка, письменности, обычаев, национальных отношений,

в архитектуре и градостроительстве — прогнозирование расселения, развития города и села, жилища и т.п.),

в сферах образования, культуры, нравственности, государства и права — юридический прогноз, криминологический прогноз,

во внешней и внутренней политики,

в военном деле.

Отраслевая классификация прогнозирования ещё не устоялась. Так, например, термин «научно-техническое прогнозирование» охватывает иногда прогнозирование во всех естественных науках, а также в науковедении, географии, здравоохранении.

«Социальное прогнозирование» в широком смысле означает «Прогнозирование в общественных науках», а в узком — «Прогнозирование в социологии» и т.п.

Прогнозирование на практике развивается в комплексах взаимосвязанных прогнозов по отдельным научным дисциплинам. При этом в зависимости от цели прогностического исследования одна из отраслей прогнозирования является профильной, образует собственно предмет исследования, а смежные отрасли составляют прогностический фон заранее полученных данных.

Прогностический фон состоит из нескольких отраслей: научно-технической, демографической, экономической, социологической, культурной, внутриполитической, внешнеполитической.

Эшелоны прогнозирования

По времени упреждения прогнозирование разделяется

на текущее (когда не ожидается существенных изменений исследуемого объекта и имеются в виду лишь отдельные, частные количественные оценки),

краткосрочное (общие количественные оценки),

среднесрочное (количественно-качественные оценки),

долгосрочное (качественно-количественные оценки),

сверхдолгосрочное (общие качественные оценки).

В зависимости от характера и цели прогнозирования диапазон каждого из эшелонов может простираться от долей секунды (например, в физике) до миллиардов лет (в космологии). В общественных науках время упреждения варьируется в пределах от 10 лет (в политике) до 100 и более лет (в градостроительстве). Обычно эшелоны прогнозирования в общественных науках для оперативных целей приравниваются к эшелонам планирования: краткосрочные на 1—2 года, среднесрочные на 5—10 лет, долгосрочные на 15—20 лет, сверхдолгосрочные на 50—100 лет.

Прогнозирование в общественных науках на более отдалённые сроки нецелесообразно, т.к. становится чрезмерно большим разрыв между профилем и фоном исследования, а также между условным предсказанием и возможным многократным изменением объекта прогнозирования путём решений и действий, в результате чего резко падает степень надёжности прогнозирования.

Научное предвидение в этом случае ограничивается рамками общих законов развития природы и общества.

Методы прогнозирования

В отличие от расчётов жестко детерминированных явлений (например, солнечных и лунных затмений), с одной стороны, и ненаучных прорицаний — с другой, прогнозирование отличается вероятностным подходом к предметам исследования. Этим определяется характер и структура методов прогнозирования. К 70-м гг. их насчитывают свыше 100, начиная с общенаучных, действительных для всех наук (анализ и синтез, экстраполяция и интерполяция индукция и дедукция, аналогия гипотеза, эксперимент и т.д.) и кончая меж- (интер-) и частнонаучными, пригодными лишь для нескольких или даже только для одной науки.

Наиболее распространено 10—15 обще- и межнаучных методов:

экстраполяция — с учётом особенностей динамики развития объекта прогнозирования, возможных отклонений динамического временного ряда под воздействием факторов прогностического фона, моделирование — имитационные, игровые, операциональные, сетевые и др. модели),

опрос экспертов и населения, историческая аналогия, прогнозные сценарии, матрицы взаимовлияющих факторов типа «проблемы — возможные способы их решения», «затраты — выпуск» и т.п., а также

методы, основанные на построении графов и «дерева проблем» или «дерева целей», методы, основанные на использовании патентов и т.д.

Обычно выделяют три класса методов прогнозирования: экстраполяция, моделирование, опрос экспертов. Но такая классификация условна, т.к. прогностические модели предполагают экстраполяцию и экспертные оценки, последние представляют итог экстраполяции и моделирования экспертом исследуемого объекта и т.д.

Конкретные методики, по которым ведётся прогнозирование, образуются путём оптимального сочетания нескольких методов сообразно цели и задачам исследования. Иногда несколько методик объединяются в

комплексную систему прогнозирования (т. н. прогнозирующую систему) в совокупности с системами целеполагания, планирования, программирования, проектирования, управления в целом. Примером может служить система «FAME» («Прогнозы и оценки для управления разработками»), на основе которой в США в 1960-х — начале 1970-х гг. осуществлялась программа космических исследований «Аполлон». В мировой практике насчитывается около двух десятков подобных систем. В СССР по комплексной системе прогнозирования велась разработка прогноза научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий.

Общая типовая методика прогнозирования содержит следующие основные этапы исследования:

предпрогнозная ориентация — определение предмета, цели, задач, времени упреждения, рабочих гипотез, методов, структуры и организации исследования;

прогностический фон (сбор готовых данных по смежным, непрофильным отраслям прогнозирования;

исходная или базовая модель, т. е. система показателей, параметров, отображающая характер и структуру объекта;

поисковая модель — проекция в будущее системы показателей исходной модели на дату упреждения по наблюдаемой тенденции с учётом факторов прогностического фона;

для управляемых явлений — также нормативная модель (проекция в будущее системы показателей исходной модели в соответствии с заданными целями и нормами по заданным критериям);

оценка степени достоверности (верификация) и уточнение предварительных моделей с помощью параллельных, контрольных методов, обычно опросом экспертов;

выработка рекомендации для оптимизации принятия решений в планировании, управлении и т.п. на основе сопоставления прогностических моделей.

В развитых странах проблемами прогнозирования заняты многие учреждения. Важнейшие из них: в США — Корпорация РЭНД, Гудзоновский институт, институт по проблемам будущего, «Комиссия 2000 года» при Американской академии искусств и наук; в Великобритании — «Комитет следующих 30 лет» при Совете социальных исследований; во Франции — «Группа 1985 г.» при Совете Министров и Центр прогностических исследований; в ФРГ— Институт экономических исследований будущего им. Виккерта; в Италии — институт прикладных экономических исследований и т.д. Центры исследований будущего созданы также в Берлине, при правительствах Швеции, Дании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии и др. стран.

Почти во всех странах Западной Европы и в США имеются национальные научные общества, объединяющие специалистов по прогнозированию. Три из них: «Футурибль» (Франция), «Мир будущего» (США) и «Человечество 2000 года» (Великобритания) носят международный характер и имеют филиалы в различных странах. В 1973 создана Всемирная федерация исследований будущего.

Специальная зарубежная периодика по проблемам прогнозирования: «Analyse et Praseodymium Prévision» (P., с 1966), «Anaivsen und Prognosen» (West Berlin, с 1968), «2000» (Phosphorus., с 1967), «Futures» (Guilford, с 1968); «Futuribili» (Roma, с 1967), «Futurist» (Wash., с 1967), «Futurum» (Meisenheim am Glan — Münch., с 1968); «Newsletter of Social and Humain Forecasting» (Roma, с 1971); «Polska 2000» (Warsz., с 1970), «Prognosen, Pläne, Persoektiven» (W., с 1967); «Prognosztika» (Bdpst., с 1969), «Prospective» (Phosphorus., с 1957); «Technological Forecasting and Social Change» (Nitrogen, Yttrium., с 1969): «Trend» (Praha, с 1969); «Trendek — Prognozisok» (Bdpst, с 1968).

Источник