- Обзор методов прогнозирования

- Моделирование

- Что такое прогнозирование?

- Одна из классификаций методов прогнозирования

- Прогнозирование продаж

- Экономические циклы

- Регрессионный анализ

- Обзор категорий методов прогнозирования

- Категории методов прогнозирования

- Качественные методы в сравнении с количественными методами

- Метод средних

- «Наивный» подход

- Метод скользящих средних

- Сезонный “наивный” подход

- Методы временных рядов

- Причинно-следственные методы/эконометрические методы прогнозирования

- Методы экспертных оценок

- Методы искусственного интеллекта

- Точность прогнозирования

- Остановись, мгновенье: какие методы используют для предсказания будущего

- Вперед — с оптимизмом

- Опросы экспертов, трендвотчинг и сценарии

- Искусственный интеллект и мир как на ладони

Обзор методов прогнозирования

Моделирование

Модель – это упрощенный образ объекта из реальной жизни, в котором отражаются его наиболее важные характеристики, с точки зрения исследования.

Что такое прогнозирование?

Прогнозирование — это предвидение (предсказание), которое предполагает состояние или описание возможных или желательных аспектов, состояний, решений, проблем будущего.

Прогноз — это результат процесса прогнозирования, выраженный в словесной, математической, графической или другой форме суждения о возможном состоянии объекта и его среды в будущий период времени.

Метод – это сложный прием, упорядоченная совокупность простых приемов, направленных на разработку прогноза в целом; путь, способ достижения цели, исходящий из знания наиболее общих закономерностей.

Методика – определенное сочетание приемов (способов) выполнения прогностических операций, получение и обработка информации о будущем на основе однородных методов разработки прогноза.

Методология прогнозирования – область знания о методах, способах, системах прогнозирования.

Система прогнозирования – это упорядоченная совокупность методик, технических средств, предназначенная для прогнозирования сложных явлений или процессов.

Одна из классификаций методов прогнозирования

Формализованные методы:

- Метод эстраполяции трендов;

- Методы корреляционного и регрессионного анализов;

- Методы математического моделирования.

Экспертные методы прогнозирования:

1. Индивидуальные методы

- Метод составления сценариев;

- Метод «интервью»;

- Метод аналитических докладных записок.

2. Коллективные методы

- Метод анкетных опросов;

- Метод «комиссий»;

- Метод «мозговых атак»;

- Метод «Дельфи».

Экспертиза: анкетирование, интервьюирование, метод мозговой атаки (штурма), метод контрольных вопросов, метод аналитических докладных записок, метод лицом к лицу, метод ситуационного анализа, метод суда, метод «комиссий» («круглого стола»), «дельфийская техника» (метод «Дельфи»)

Фактографические методы: экстраполяция, трендовая модель, тренд-анализ, интерполяция, моделирование, математическое моделирование, сценарии, «прогнозы до абсурда» и пр.

Статистические методы: корреляционный анализ, регрессионный анализ, факторный анализ, распознавание образов, вариационное исчисление, спектральный анализ, цепи Маркова, алгебра логики, теория игр и др.

| Признаки классификации прогнозов | Виды прогнозов |

| Временной охват (горизонт прогнозирования) | краткосрочные среднесрочные долгосрочные |

| Типы прогнозирования | экстраполятивное альтернативное |

| Степень вероятности будущих событий | вариантные инвариантные |

| Способ представления результатов прогноза | точечные интервальные |

Прогнозирование продаж

1. Определение тренда (тенденции роста/падения)

2. Оценка влияния стратегии компании на развитие тренда

3. Применение коэффициентов сезонности

4. Построение прогноза продаж

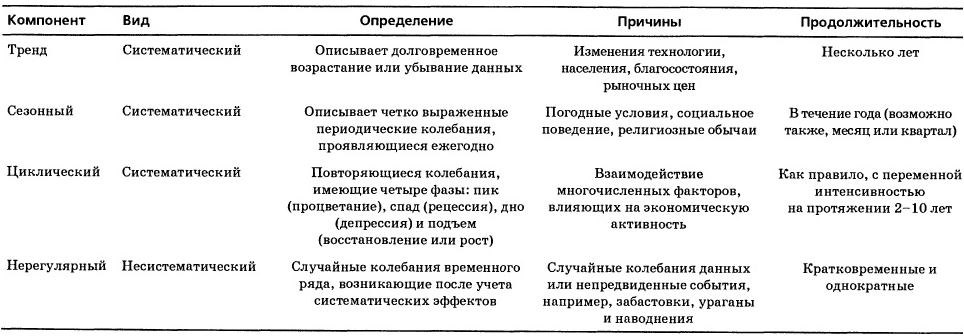

Экстраполяция динамических рядов предполагает, что закономерность развития, действующая в прошлом (внутри ряда динамики), сохранится и в будущем.

Тренд (тенденция) — это долговременная тенденция изменения исследуемого временного ряда.

Временной ряд – это числовые значения определенного статистического показателя в последовательные моменты или периоды времени.

Коэффициент сезонности — это величина, на которую увеличиваются / уменьшаются продажи по сравнению со средними в определенный период времени.

Экономические циклы

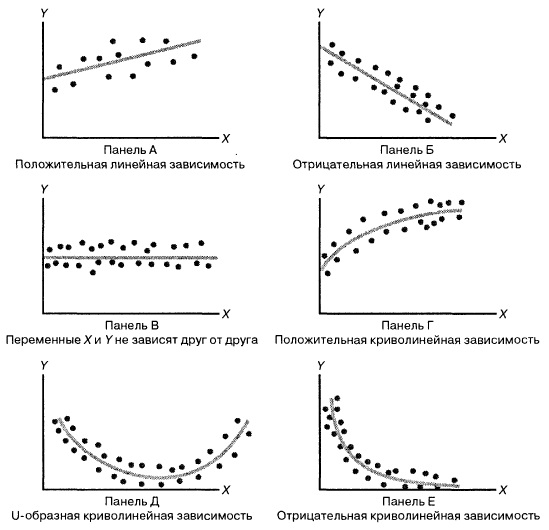

Регрессионный анализ

Регрессионный анализ — статистический метод исследования влияния одной или нескольких независимых переменных X1,X2,…,Xp на зависимую переменную Y. Уравнение линейной регрессии Yх = a+b*X, где а и b оцененные коэффициенты регрессии.

Регрессия — функция, позволяющая по средней величине одного признака определить среднюю величину другого признака, корреляционно связанного с первым.

Обзор категорий методов прогнозирования

Прогнозирование — это процесс построение предсказания будущего на основе исторических данных, текущих данных (текущей ситуации) и на основе анализа трендов. Риск и неопределенность являются центральными факторами для прогнозирования, поэтому в соответствии с лучшими практиками, необходимо указывать степень неопределенности по отношению к прогнозам.

Корректный подход к оценке метода прогнозирования включает несколько этапов. Следует выделить пять важных этапов:

- тщательное изучение природы исследуемого объекта или процесса для выбора адекватного метода прогнозирования;

- выделение двух групп среди доступных данных – для разработки прогнозов и для проверки полученных результатов;

- уточнение исходных данных с целью обнаружения ошибок;

- разработка прогнозов и оценка достоверности полученных результатов;

- использование (интерпретация) полученных результатов и выполнение, при необходимости, уточнения и дополнения прогнозов.

Категории методов прогнозирования

Качественные методы в сравнении с количественными методами

Качественные методы прогнозирования — субъективны, основаны на мнении и суждении потребителей, экспертов. Качественные методы подходят тогда, когда отсутствуют исторические данные. Данные методы применяются, как правило, для среднесрочных и долгосрочных решений. Примерами качественных методов прогнозирования являются исследование рынка, метод Делфи, историческая аналогия жизненного цикла и т.д.

Количественные модели прогнозирования используются для прогнозирования будущих данных в виде функции от исторических данных. Они подходят для использования, когда исторические числовые данные доступны и когда ожидается сохранение динамики данных в будущем. Эти методы, как правило, применяются для краткосрочного и среднесрочного прогнозирования. Примерами количественных методов прогнозирования являются: скользящие средние, экспоненциальное сглаживание, мультипликативные сезонные индексы и т.д.

Метод средних

В данном подходе прогнозирования, все будущие значения принимаются равными средним значениям исторических данных. Этот подход может быть использован для любых исторических данных.

Метод усреднения позволяет разработать прогноз, основываясь на среднем значении прошлых наблюдений.

«Наивный» подход

Наивный метод основан на предположении, что будущее лучше всего характеризуется последними изменениями. Метод основывается на предположении о том, что прогнозируемые показатели в будущем периоде равно показателям предшествующего периода. Наивный прогноз позволяет работать при отсутствии исторических данных. Наивный прогноз понятен, прост в подготовке, быстр в реализации, не требует, фактически, никаких затрат. Основным недостатком наивного прогнозирования является вероятная низкая точность прогноза.

Метод скользящих средних

Метод скользящих средних является одним из широко известных методов сглаживания временных рядов. Применяя этот метод, можно элиминировать случайные колебания и получить значения, соответствующие влиянию главных факторов.

Сглаживание с помощью скользящих средних основано на том, что в средних величинах взаимно погашаются случайные отклонения. Это происходит вследствие замены первоначальных уровней временного ряда средней арифметической величиной внутри выбранного интервала времени. Полученное значение относится к середине выбранного интервала времени (периода).

Затем период сдвигается на одно наблюдение, и расчет средней повторяется. При этом периоды определения средней берутся все время одинаковыми. Таким образом, в каждом рассматриваемом случае средняя центрирована, т.е. отнесена к серединной точке интервала сглаживания и представляет собой уровень для этой точки.

При сглаживании временного ряда скользящими средними в расчетах участвуют все уровни ряда. Чем шире интервал сглаживания, тем более плавным получается тренд. Сглаженный ряд короче первоначального на (n–1) наблюдений, где n – величина интервала сглаживания.

Сезонный “наивный” подход

Сезонный наивный метод прогнозирования приравнивает каждый прогнозируемый период равным соответствующему сезону в исторических данных. Например, прогнозируемые величины в апреле будут равны историческим данным за апрель предыдущего года. Данный метод применяется тогда, когда исторические данные характеризуются высоким уровнем сезонности.

Методы временных рядов

Методы временных рядов используют исторические данные в качестве основы для оценки будущих результатов.

- Moving average (Скользящее среднее);

- Weighted moving average (Взвешенная скользящая средняя);

- Kalman filtering (фильтр Калмана);

- Exponential smoothing (Экспоненциальное сглаживание);

- Autoregressive moving average (ARMA) — Авторегрессия скользящего среднего;

- Autoregressive integrated moving average (ARIMA) e.g. Box-Jenkins — интегрированная модель авторегрессии скользящего среднего, например, модель Бокса—Дженкинса;

- Extrapolation (Экстраполяция);

- Linear prediction (Линейное прогнозирование);

- Trend estimation (Оценка тренда);

- Growth curve (statistics) — Кривая роста (статистические данные).

Причинно-следственные методы/эконометрические методы прогнозирования

Некоторые методы прогнозирования пытаются идентифицировать основные факторы, которые могут повлиять на прогноз. Например, информация о погоде может помочь улучшить прогноз продаж зонтиков.

Причинно-следственные методы включают в себя:

- Регрессионный анализ содержит в себе большую группу методов для прогнозирования будущих показателей, сюда входят параметрические методы (линейные и нелинейные) и непараметрические методы.

- Autoregressive moving average with exogenous inputs (ARMAX) — Авторегрессия скользящего среднего с экзогенными входными данными.

Экзогенные переменные — переменные, задающиеся извне, значения которых задаются вне модели.

Эндогенные переменные — переменные, значение которых формируется внутри модели.

Методы экспертных оценок

- Composite forecasts (составные прогнозы)

- Cooke’s method (метод Кука)

- Delphi method (метод Дельфи)

- Forecast by analogy (Прогноз по аналогии)

- Scenario building (Построение сценариев)

- Statistical surveys (Статистическое обследование)

- Technology forecasting (Прогнозирование технологий)

Методы искусственного интеллекта

Методы искусственного интеллекта

- Искусственные нейронные сети

- Групповые методы обработки данных

- Метод опорных векторов

В настоящее время по данной категории активно применяются следующие методы в специализированных программах:

- Data mining (Интеллектуальный анализ данных)

- Machine Learning (Машинное обучение)

- Pattern Recognition (Распознавание образов)

Точность прогнозирования

Рассмотрим наиболее часто рассчитываемые ошибки для прогнозов

- Mean absolute error (MAE) — Средняя абсолютная ошибка

- Mean Absolute Percentage Error (MAPE) — Средняя авбсолютная процентная ошибка

- Mean Absolute Deviation (MAD) — Среднее абсолютное отклонение

- Percent Mean Absolute Deviation (PMAD) — Процент среднего абсолютного отклонения

- Mean squared error (MSE) — Средняя квадратичная ошибка

- Mean squared prediction error (MSPE) — средняя квадратичная ошибка прогноза

- Root Mean squared error (RMSE) — Средняя квадратическая ошибка

- Forecast skill (SS) — Прогноз компетенций

- Average of Errors (E) — Среднее значение всех ошибок

Источник

Остановись, мгновенье: какие методы используют для предсказания будущего

История становления науки о будущем сравнительно небольшая. Строго говоря, ей не больше 70 лет, что не значит, что до этого человек не пытался заглянуть за «горизонт событий» — такие мечты, по всей видимости, никогда не оставляли человеческий разум. Иногда человеку даже удавалось достигать здесь определенных успехов, но вплоть до XX века такие попытки не превращались во что-то масштабное и не приводили к созданию строго продуманной методологии.

Так, первая, пусть и переданная в форме правдоподобного анекдота удача человека в прогнозировании относится к началу VI века до н.э. Тогда первый философ древности Фалес Милетский сумел предсказать высокий урожай маслин на следующий сезон, наблюдая за звездами. Заранее взяв за бесценок в аренду все маслодавильни в Милете и на Хиосе, он быстро сколотил хорошее состояние, когда спрос на них резко взлетел из-за предсказанного им высокого урожая.

В этой истории можно разглядеть два фундаментальных фактора, которые впоследствии станут методологической основой любого учения о будущем: рациональное установление закономерности и извлечение из полученного знания пользы.

Тем не менее, этот эпизод далекой античности на протяжении многих веков оставался исключением для коронованных управленцев: они, как правило, почти не пытались заглядывать в будущее при помощи строгого научного метода. И не только потому, что сама наука долгое время не обладала достаточными для этого инструментами и суммой необходимых знаний.

Как замечает философ Станислав Лем, такое пренебрежение к будущему было связано еще и с тем, что сама «мысль о глобальном руководстве судьбами всего человечества» долгое время «представлялась или утопией, или проектом, осуществление которого следовало отложить до лучших времен». Да, человек всегда мечтал о лучшем общественном устройстве, но до поры не пытался сделать свое будущее хоть в какой-то мере «управляемым». Иными словами, он всегда мечтал о будущем, но не дерзал смотреть на него реалистически.

Только «короткий XX век» с его кризисами, революциями, войнами, техническими прорывами, интенсивными социальными изменениями и появлением массовой культуры представил учению о будущем научную и публицистическую магистраль. Мир оказался настолько многомерным и в то же время хрупким, что стало ясно: «глобальное руководство судьбами всего человечества» — это вопрос устойчивости и выживания, как для государства, так и для крупнейших коммерческих компаний.

С того момента учение о будущем прошло несколько кризисов, втянуло в себя самых разных ученых и сумело выработать свой арсенал методов, которые научили человека смотреть в будущее осмысленнее и прагматичнее.

Вперед — с оптимизмом

Тогда, в середине XX века, задачу открыть человечеству его будущее взялись решать ученые из самых разных областей знания: математики, экономисты, социологи, философы, инженеры. Постепенно сформировались и магистральные подходы, своеобразные школы. Александр Чулок, кандидат экономических наук, директор Центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ предлагает, например, выделить три, каждая из которых разработала собственные методы работы с будущем.

1. Школа условных «прогнозистов»

Она стала заниматься классическим прогнозированием будущего при помощи математического анализа — то, что сегодня называется Hаrd Dаtа. Его использовали для того, чтобы, опираясь на конкретные численные ряды, принимать более осмысленные управленческие решения. Особенно ярко это направление было представлено в СССР в рамках деятельности госплана.

2. Футурология

Ее отличие от первой заключалось в том, что она в большие степени ориентировалась на креативные подходы, а не на математический анализ, но в той же степени претендовала на исчерпывающее и точное описание всех будущих процессов.

3. Форсайт-метод

Он возник в недрах корпорации RAND, которая в 1950-е годы начала заниматься исследованиями будущего для решения конкретных управленческих задач, работая с большими экспертными панелями и составляя на их основе технологические дорожные карты.

Было и нечто, что мировоззренчески объединяло эти три школы. Считалось, что если выделить численные или качественные параметры системы, то можно точно описать все ее дальнейшие изменения, основываясь на логике этих параметров. Этот условный мета-метод можно отнести к известной операции экстраполяции.

Он осуществлялся экспертами или через прямое перенесение смоделированных данных из настоящего на будущее, или через анализ логики эволюционных законов. Лучшим выражением этого тренда тех времен стало всеобщее убеждение, что в будущее нужно смотреть оптимистически, потому что оптимистическим было настоящее.

«История XX века показала, что союз науки и техники приносит огромные плоды для государства и общества. Это привело к тому, что уже в 1950-е годы в науку пришли колоссальные финансовые потоки, и она стала массовой и модной. И тут же хлынул поток инноваций. Человек отправляется в космос. Появляются первые вакцины. Совершенствуется автомобилестроение. Появляется пластик. То есть повседневный быт стал меняться столь стремительно и столь радикально, что, казалось, дальше будет то же самое, но только лучше», — рассказывает футуролог Данила Медведев.

Так, на волне этой технократической моды футурологи предсказывали скорый и окончательный триумф прогресса. Математики строили модели, которые, как они заверяли, описывают грядущее с однозначной определенностью. А социологи предрекали наступление нового, информационного общества, вместе с которым все привычные социальные институты уйдут в прошлое.

Крах этих представлений не заставил себя долго ждать. «Черные лебеди» прилетели уже в 1970-е годы, когда наступил нефтяной и экономический кризисы, и стало ясно, что будущее — явление чрезвычайно капризное и не поддается наивной экстраполяции, будь то в плоскости экспертного консенсуса, прозрений гениев-футурологов или под жестким контролем математических моделей.

Опросы экспертов, трендвотчинг и сценарии

Следующий шаг можно охарактеризовать как движение к более сложному и в то же время осторожному анализу. Отказавшись от пророческой позы, исследователи будущего значительно расширили арсенал своих методов и стали активно применять их путем скрещивания, пытаясь создать образ будущего как нечто многомерное и не поддающееся окончательной дешифровке.

Футурология, которая так и не смогла превратиться в отдельную область научного знания, сумела занять свою нишу в общем направлении исследований. Поэтому и задачи перед футурологией встали другие: не дать точный прогноз, а повысить степень осознания будущего.

Сама футурология, по словам председателя совета директоров группы компаний «Русские инвестиции» Кирилла Игнатьева, прошла за это время путь от философии и социологии к трендвотчингу.

«Самые распространенные тренды: из науки — в практику, из высокобюджетных отраслей — повсеместно, от эксклюзивных товаров — в массовые, от подрастающих поколений — к взрослым. Очень интересные данные дает изучение технологий, способных к удешевлению и развитию. Пока это происходит, они перспективны», — отметил футуролог.

Мощное развитие получили форсайт-технологии, которые постепенно вобрали в себя и методы математического анализа, и гуманитарную пластичность футурологов, став своеобразным мостиком между двумя школами и обеспечив их сближение. Можно сказать, что Форсайт стал символом нового синтетического по своей природе подхода к изучению будущего.

1. Лучшим выражением этой новой установки стал «Форсайт-ромб» — краеугольный методологический камень, который включает в себя четыре составляющих или «угла».

Что они собой представляют, рассказал Александр Соколов, кандидат физико-математических наук, директор Форсайт-центра ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

- Первый угол — это экспертиза.

Вы должны использовать методы, которые позволят привлечь самых лучших профессионалов и при этом мотивировать их работать эффективно.

- Второй угол — это креативность.

Эксперты должны генерировать идеи, действовать инициативно, а не формально.

- Третий угол — интерактивность.

Привлеченные эксперты должны обмениваться информацией, работать командно, а не изолированно.

- Четвертый угол, которые набирает сегодня все больший вес — это доказательные методы.

Они обеспечивают объективный анализ имеющихся количественных данных.

2. Большой популярностью пользуется и метод сценарного анализа.

Как правило, его применяют в том случае, когда перед исследователями стоит развилка, и ничего определенного о ситуации сказать нельзя. Скажем, мы не знаем, упадет ли курс рубля по отношению к доллару или поднимется: факторы и за то, и за другое равнозначны. И тогда вы выстраиваете сразу несколько сценариев и сразу закладываете набор мер под каждый из них.

«В свое время компания Shell успешно освоила этот метод. Они стали использовать его в тот момент, когда началась арабо-израильская война, и цены на нефть резко взлетели. Но благодаря тому, что у компании были заранее продуманы меры и на этот сценарий, они сумели успешно пройти через кризис. С тех пор у них сформировалось мощное подразделение сценарного анализа», — замечает Александр Соколов.

3. Другой пример такого методологического синтеза — дельфийский метод: это опрос экспертов в несколько туров.

Суть в том, чтобы вовлечь в обсуждение самых важных вопросов как можно более широкий круг специалистов. Раньше всех им стали пользоваться в Японии, где начали разрабатывать специальные анкеты с утверждениями, с которыми эксперты должны согласиться или нет.

Такие опросы эффективны не только потому, что дают очень широкий диапазон мнений от самых разных специалистов, но и определяют самые важные траектории на будущее — как бы моделируют его лучший вариант с точки зрения человеческого развития. Например, еще с 1970-х годов большинство опрошенных экспертов давали высокую оценку важности машинного перевода, но при этом каждые пять лет отодвигали появление этой технологии на 20 лет. Но сегодня человечество стоит уже в одном шаге от решения этой задачи.

Искусственный интеллект и мир как на ладони

В последнее годы в связи с развитием искусственного интеллекта и работы с большими данными эксперты заговорили о новом глобальном методе, который может вобрать в себя три существующие школы и обеспечить прорыв в нашем понимании будущего.

«Я вижу, как в мире формируется четвертая школа, которая сейчас пока реализует больше обслуживающие функции для трех других — прогнозистов, футурологов, форсайтеров, — рассказывает Александр Чулок. — Но я полагаю, что в скором времени она может объединить их все, даже возглавить».

Лидеры этой школы — это новые технократы-визионеры, которые считают, что ИИ позволит им создать точную модель мира при помощи интеллектуального анализа больших данных, нейросетей, машинного обучения и квантовых компьютеров, продолжает футуролог. Это будет такая киберфизическая система, где все текущие и будущее социальные, экономические, технологические, природные процессы можно будет наблюдать как на ладони.

Например, в Высшей школе экономики уже есть своеобразный прототип — Intelligent Foresight Analytics — iFORA™️, система интеллектуального анализа больших данных, куда закачиваются статьи, научные отчеты, патенты, гранты, доклады международных организаций. Эту систему используют для того, чтобы эксперты могли строить свои прогнозы, опираясь на обработанные огромное массивы информации. Конечно, она пока не способна создавать компьютерные модели общества или экосистемы, но в ней уже отражен сам принцип этого метода — работать с будущим, сразу опираясь на технологии Big Dаtа.

Другой вопрос: насколько сам человек сможет и захочет доверять таким «сверх»-моделям.

«Если ИИ скажет нам, например, в срочном порядке отказываться от вакцин, значит, мы должны сделать это? — спрашивает Александр Чулок. — Какие у нас будут гарантии, что он не ошибся, что смоделированная модель полностью отражает все реальные процессы, учитывает будущие развилки и сценарии? С другой стороны, чем это хуже консолидированного мнения нескольких человек, пусть даже и с мировыми именами в научном сообществе? Все эти вопросы мне кажутся очень существенными, и их уже в ближайшее время придется серьезно прорабатывать исследователям будущего».

Подписывайтесь на Telegram-канал РБК Тренды и будьте в курсе актуальных тенденций и прогнозов о будущем технологий, эко-номики, образования и инноваций.

Источник