- «Раз в крещенский вечерок. »: в чем смысл баллады «Светлана?

- Перевод с немецкого на русский лад

- В чём смысл баллады «Светлана»?

- Баллада «Светлана»: краткое содержание

- Тайная сила имени

- И ночь сменяет свет дневной

- Строки, наполненные светом

- В чем смысл баллады «Светлана»? почему автор начинает ее с описания гаданий в «крещенский вечерок»? С чего начинается сон героини и чем он завершается?

- В чём смысл баллады «светлана»? Почему автор начинает её с описания гаданий «в крещенский вечерок»? С чего начинается сон героини и чем он завершается? помогите пожалуйста!

- «Светлана» — анализ баллады В.А. Жуковского

- История создания

- Анализ и краткое содержание

- Крещенское гадание

- Страшное видение и счастливый конец

- Жанр и направление

- Характеристика героев

- Раскрытие темы и проблематика

«Раз в крещенский вечерок. »: в чем смысл баллады «Светлана?

Одно из известнейших произведений русского романтизма – это баллада «Светлана». Жуковский взял сюжет в творчестве немецкого поэта Готфрида Августа Бюргера, переработал его, придав русского колорита и заменив трагический финал оригинала счастливым концом. Распространённый среди западных романтиков жуткий сюжет о мёртвом женихе, уводящем за собой невесту, в «Светлане» превращается всего лишь в страшный сон.

Для чего автору было нужно переписывать чужую балладу? Почему мало было просто сделать перевод? Зачем Жуковский изменил конец? Ответив на эти вопросы, мы поймём, в чём смысл баллады «Светлана».

Перевод с немецкого на русский лад

Удивительно, но из немецко-романтического произведения получилась колоритно-русская баллада «Светлана». Жуковский уже ранее переводил эту балладу, и героиня её звалась Людмилой. По смыслу и содержанию она гораздо ближе к «Леноре» Бюргера, такая же мистическая и жуткая. Она имела успех у читателей, но автор продолжал работать над сюжетом, изменяя и дополняя его.

Содержание баллады «Светлана» напоминает добрую русскую сказку, где всё заканчивается победой добра над злом. Автор нагоняет на читателей страх и ужас, но в конце всё это оказывается просто сном, ночным кошмаром, который не сбывается. Может быть, именно к этому стремился поэт, перерабатывая сюжет. Счастливый конец и пожелания счастья героине излучают доброту и свет, именно таким видит мир Жуковский.

В чём смысл баллады «Светлана»?

Если ответить на этот вопрос в двух словах, то смысл в победе любви и веры над смертью и тьмой.

Жуковский верил в добро. Его героиня чиста душой, молится, обращаясь к «ангелу – утешителю», искренне верит в спасение, и оно к ней приходит в образе белого голубя. Так автор передаёт нам своё жизненное убеждение, что дьявольские искушения не могут погубить безгрешную душу.

Баллада «Светлана»: краткое содержание

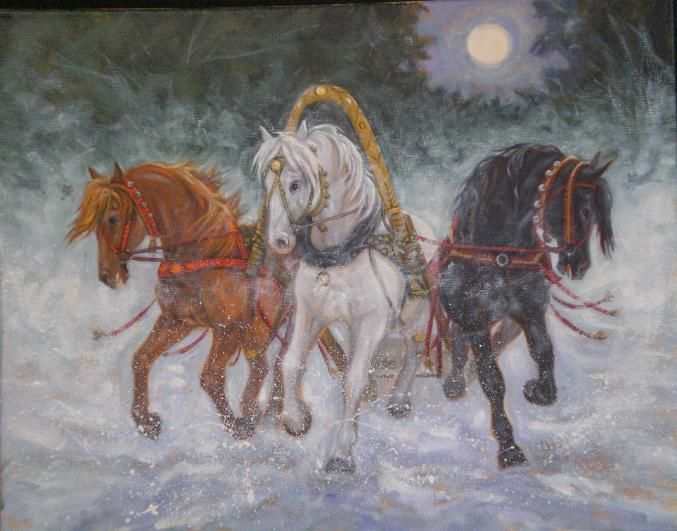

Действие разворачивается крещенским вечером, когда по народным поверьям с помощью гаданий можно заглянуть в будущее, узнать судьбу. Автор описывает виды гаданий: девушки кидают за ворота «башмачок», кормят зерном курицу, поют гадальные песни и ворожат суженого, глядя ночью при свечах в зеркало. Светлана грустна, потому что давно нет вестей от её любимого, она мечтает, чтобы он скорее вернулся.

Мучаясь в ожидании, она решает заглянуть в зеркало. Внезапно появляется её жених, радостно сообщая, что небеса укротились, ропот услышан. Он зовёт её венчаться. Увлекая за собой, сажает Светлану в сани, и они отправляются сквозь снежную равнину к странному храму, где вместо ожидаемого венчания идёт отпевание умершего.

Путешествие обрывается, когда сани останавливаются возле небольшой хижины. Внезапно пропадает жених и лошади.

Оставшись одна ночью в незнакомом месте, Светлана, перекрестившись, входит в дом, где стоит гроб. Жуткий покойник, в котором Светлана узнаёт своего возлюбленного, встаёт и протягивает к ней свои мёртвые руки. На помощь приходит белый голубок, чудесным образом защищая героиню от ужасного мертвеца.

Светлана просыпается у себя дома. Всё происходящее оказывается всего лишь дурным сном. В тот же час возвращается долгожданный жених, здоровый и счастливый.

Такова баллада «Светлана». Краткое содержание заканчивается сыгранной героями свадьбой.

Тайная сила имени

Мало кто помнит, что имя Светлана придумал Василий Жуковский специально для этой баллады. Оно прочно вошло в обиход, стало распространённым и дошло до наших дней. В нём слышится свет, оно звучит очень по-доброму. Именно такая светлая радость наполняет тихую и чистую душу девушки, её любовь и вера не померкнет и не растворится ни в чём. Смысл баллады «Светлана» уже в самом её названии.

И ночь сменяет свет дневной

Действие жутких романтических баллад обычно происходит под покровом ночи – самого тёмного и загадочного времени суток, покрывающего мраком различные тайны. Жуковский заканчивает действие дневным светом, звоном колокольчика и криком петуха. Тьму и страхи сменяет возвращение любимого и долгожданная свадьба, страшный сон остаётся позади. И здесь сам автор подсказывает нам, в чём смысл баллады: «Светлана» – это торжество света над тьмой, победа любви над смертью и веры над искушением.

Строки, наполненные светом

Баллада Жуковского – это творческий подарок Александре Андреевне Протасовой (Воейковой), которая, по выражению автора, являлась музой, «вдохновлявшей его на поэтическое настроение».

Произведение стало судьбоносным для автора. «Светланой» звали поэта друзья из литературного общества «Арзамас». П. А. Вяземский писал в воспоминаниях, что Жуковский был «Светланой не только именем, но и душою». Так, вложив свои идеалы и сущность в произведение, автор донёс до нас «светлую» веру, миросозерцание и мироощущение.

Баллада нашла отражение и в творчестве многих русских писателей и поэтов, в том числе у А. С. Пушкина, который позаимствовал «молчаливый и грустный» образ Светланы при описании героини романа «Евгений Онегин» Татьяны.

И, хотя произведение взяло основу для сюжета в немецкой балладе, его можно считать исконно русским, оно, безусловно, обладает русским колоритом, близко к фольклору и народному творчеству. Сама Светлана напоминает героиню русской сказки или народной песни. Личное авторство поэта здесь бесспорно. Он полагал, что русская литература, изучив западные достижения, не должна слепо их копировать, но стараться по-своему донести их до русского читателя.

Источник

В чем смысл баллады «Светлана»? почему автор начинает ее с описания гаданий в «крещенский вечерок»? С чего начинается сон героини и чем он завершается?

Смысл баллады «Светлана» заключается в том, что несмотря на ужасный, якобы, вещий сон с трагичным концом, в реальности все хорошо и замечательно. Сны не всегда бывают вещими, иногда они просто передают душевные переживания и тревогу в каких-то образах. Автор начинает балладу «Светлана» с описания гаданий в «крещенский вечерок», сразу задавая мифический тон всему произведению. Дело в том, что на Руси испокон веков в Крещение девушки гадали. Эти гадания имели свойства сбываться. Гаданиям верили, их боялись. Но все девушки без исключения хотели знать свое будущее, хотели знать, когда выйдут замуж.

Сон героини начинается с того, что она очень четко слышит стук замком, затем тихий, легкий шепот суженого:

«Я с тобой, моя краса;

Твой услышан ропот!»

Заканчивается сон героини тем, что она видит своего любимого в гробу. Белый голубь – символ смерти, садится на грудь к мертвецу и смотрит на нее. Она чувствует, что смерть рядом.

120. Русское народное творчество/Сост. Р.А. Масленникова — Орел, 1995. — 96с.

121. Русское устное народное творчество /Сост. Р.А. Масленникова — Орел, 1995. — 68 с.

122. Руднева А. Народные песни Курской области. — М.: Советский композитор, 1957. — 128 с.

123. Сахаров И.П. Красная горка и Радуница // Народная словесность: Обрядовые и бытовые песни / Сост. В.Покровский. — М., 1891.

124. Сахаров И.П. Троицын день // Народная словесность: Обрядовые и бытовые песни / Сост. В.Покровский. — М., 1891. — С. 52 — 55.

125. Свитова К.Г. Народные песни Брянской области. — М.Музыка, 1966.- 242с.

126. Сказания русского народа о семейной жизни своих предков, собранные И.П. Сахаровым / Вст. статья, подг. текста В.П.Аникин — М.: Художественная литература, 1989.

127. Снегирев И.М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. -М., 1837- 1839.-Вып. 1,2.

128. Снегирев И. М. «Опахивание» или изгнание коровьей смерти и несколько слов о Волосе, скотнем боге//Московские ведомости. — 1861. — № 195. — С. 71 — 95.

129. Снегирев И.М. Семик // Народная словесность: Обрядовые и бытовые песни / Сост. В.Покровский. — М., 1891. — С. 57 — 59.

130. Соболевский А. И. Великорусские народные песни. — СПб., 1902. — Т. 1-7.

131. Собрание народных песен П.В.Киреевского / Подг. текстов, вступ. ст., коммент. А.Д.Самойлова. — JL: Наука, 1977. — 328 с.

132. Собрание народных песен П.В.Киреевского / Подг. текста, предислов., коммент. З.И.Власовой. — JL: Наука, 1986. — Т. 2. — 326 с.

133. Тиханов П.Н. Брянский говор: Заметки из области русской этнологии. -СПб., 1904. — 263 с.

134. Тонков В.А. Фольклор Воронежской области. — Воронеж: Воронежское кн. изд-во, 1949.-299 с.

135. Три песни // Фольклор Орловской области: Литературный альманах. -Орел, 1939.-С. — 148- 151.

136. Халанский М.Г. Сведения о говорах русского языка // Русский филологический вестник. — 1886. — Т. 16. — № 4. — С. 220 — 234.

137. Харузин В.Н. Обряд крестить кукушку в Орловской губернии // Этнографическое обозрение. — 1912. — Кн. 62/65. — № 1/2. — С. 140 — 145.

138. Шейн П.В. Великорусе в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т.п. — СПб., 1898. — Т. 1. — Вып. 1. — 376 с.

139. Якушкин П.И. Сочинения / Издание Вл. Михневича. — СПб.: Ф.С.Сущинский, 1884. — 708 с.1. Архивные материалы:

140. Государственный архив Орловской области: ф. 1, on. 1, ед.х. 19.

141. Государственный исторический музей: ф. 440, ед.хр. 191.

142. Орловский областной краеведческий музей: ф. 557, ед.х.53.

143. Орловский государственный литературный музей им. И.С.Тургенева: ф.51.

144. Российский государственный архив литературы и искусства: ф. 267.

145. Российский государственный архив литературы и искусства: Ф. 1441, оп. 1. Ед. хр. 11.

146. Рукописный архив Института русской литературы (Пушкинский дом): Ф. 253, оп. 3.1. Рукописные материалы:

147. Записано от А.И.Басиной, 1917 г.р., в д.Маховица Орловского района Орловской области в 2000г. И.В.Бутримовой.

148. Записано от Л.Н.Бочаровой, 1935 г.р., уроженки д.Бельдяжки Кромского района Орловской области, в г.Орле в 2001г. И.В.Бутримовой.

149. Записано от А.Т.Берестовой, 1905 г.р., в с.Березовка Залегощенского района Орловской области в 1991г. В.И.Костиным.

150. Записано от В.Д.Бурилиной 1910 г.р., в с.Молодовое Шаблыкинского v района Орловской области в 1986г. И.В.Давыдовой.

Источник

В чём смысл баллады «светлана»? Почему автор начинает её с описания гаданий «в крещенский вечерок»? С чего начинается сон героини и чем он завершается?

помогите пожалуйста!

В романах М. Шолохова любят бурно, страстно, трагически. Любовная драма Натальи, трагическая история любви Григория и Аксиньи, любовь Нагульнова и Лушки — всякий раз перед нами открываются новые и новые грани человеческой личности, ее возможности.

Особым обаянием выделяется образ Аксиньи. Ей присущи и внешняя и внутренняя красота. Она упорно борется за свое счастье, рано испытав всю горечь женской доли, Аксинья смело и открыто восстает против рабского, приниженного положения женщины, против патриархальной морали.

В страстной любви Аксиньи к Григорию выражен решительный протест против загубленной молодости, против истязаний и деспотизма отца и нелюбимого мужа. Борьба ее за Григория, за счастье с ним — это борьба за утверждение своих человеческих прав. Мятежная и непокорная, с гордо поднятой головой, шла она против предрассудков, лицемерия и фальши, отвоевывая свое счастье с любимым человеком, вызывая злые толки и пересуды.

Через всю жизнь пронесла Аксинья любовь к Григорию, сила и глубина ее чувства выразилась в самоотверженности, в готовности следовать за любимым на самые тяжкие испытания. Во имя этого чувства она бросает мужа, хозяйство и уходит с Григорием батрачить к Листницким. Во время Гражданской войны она идет за Григорием на фронт, разделяя с ним все невзгоды походной жизни. И в последний раз по его зову она покидает хутор с надеждой найти вместе с ним свою «долю» на Кубани. Вся сипа характера Аксиньи выразилась в одном всеохватывающем чувстве — любви к Григорию.

Одним из постоянных определений человеческой сущности Аксиньи, ее борьбы за счастье становится в романе эпитет «гордая» . У Аксиньи «гордое» лицо, презирая хуторские сплетни, она «гордо и высоко несла свою счастливую, но срамную голову» . После ссоры с Мелеховыми она не здоровается с ними, «с сатанинской

гордостью, раздувая ноздри, проходила мимо» . Неоднократно повторенное определение «гордая» служит для выделения одной из самых существенных черт характера Аксиньи. Аксинья гордится не только своей яркой, волнующей красотой. Гордость ее выражает постоянную готовность отстаивать свое человеческое достоинство, показывает жизненную стойкость, силу и благородство характера. .

У незапам’ятні часи над сивим Дніпром жив молодий і ставний красень Доброслав. Був він один у матері-вдови, то ж стара жінка мала його за єдину опору в житті, за єдину надію і втіху. Уже й одружувати хлопця прийшов час, уже й пригледіла мати синові пару, а собі невістку, молоду, гарну дівчину Любаву. Та сталося лихо: напали на рідну землю вороги. І пішов Доброслав із княжою раттю проти зла. Серце материнське кров’ю обливалося за сином, сльози туманили старі очі. А син у січах кривавих відстоював рідну землю, захищав і материнську старість і молодість своєї нареченої Любави.

Якось почула стара мати кінське іржання під ворітьми. В надії і тривозі вийшла з хати і побачила сивого коня, на якому син поїхав битися з ворогами. Осідланий, стояв він під ворітьми без вершника і жалібно, мовби когось оплакуючи, іржав. Усе зрозуміла мати, заплакала гірко, схилилася на ворота в тузі. Цілу ніч отак стояла, а на ранок побачили люди на тім місці білокоре дерево. І тому мабуть, що хата вдовина стояла при самім березі, то й назвали те дерево березою. Від материного доброго серця має береза багато цілющих ліків. З лікувальною метою використовуються бруньки, листя, кора та сік берези. А що гарна, як тиха сумовита пісня, то теж не диво, бо хіба може бути на землі хтось кращий, ніж мати для сина?

Источник

«Светлана» — анализ баллады В.А. Жуковского

В сюжете используется часто встречающийся в германских сказаниях мотив похищения живой невесты мертвым женихом. Литературоведы называют балладу Жуковского символом российского романтизма.

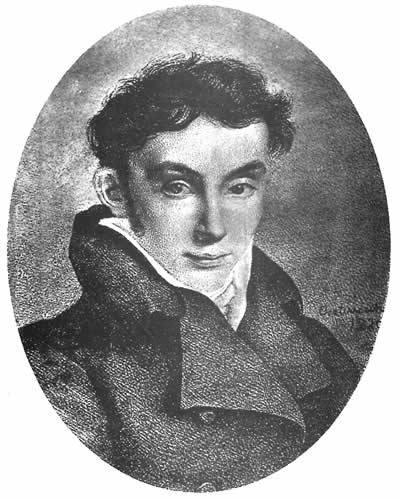

История создания

Конец XVIII — начало XIX века стали расцветом эпохи романтизма. Ярким представителем этого жанра было произведение немецкого поэта Готфрида Бюргера — баллада «Линора».

Его считают основоположником этого направления в поэзии.

В основе сюжета лежит страшная история о том, как к девушке приезжает мертвый жених, погибший в сражении. Он привозит невесту к своей могиле и утаскивает в адскую бездну. Вина Линоры была в том, что она не могла примириться со смертью своего суженого, роптала и кляла Бога.

Поэма Бюргера заинтересовала Жуковского, и он сделал ее три перевода. Первые два поэт адаптировал к русской действительности и даже изменил имя главной героини.

Это следующие произведения:

- Стихотворение «Людмила», написанное в 1808 году. Его сюжет практически не отличается от немецкого. Людмилу также увозит мертвый жених, и в конце она погибает.

- Вторая баллада была написана в 1812 году и называлась «Светлана». Жуковский посвятил ее своей племяннице А. А. Протасовой. Это был подарок к свадьбе. Девушка выходила замуж за его друга, поэта и переводчика А. Ф. Войекова. Ее сюжет был полностью изменен по сравнению с немецким оригиналом.

Анализ и краткое содержание

В балладе «Светлана» Жуковского события происходят в ночь на Крещение.

В ней действуют следующие герои :

- Светлана — главная героиня. Это девушка, прекрасная внешне и внутренне. Она глубоко нравственна, верна своему жениху, терпеливо и кротко ждет его возвращения.

- Подруги Светланы — веселые девушки, посоветовавшие ей заняться гаданием.

- Белоснежный голубь — образ ангела-хранителя.

- Черный ворон — вестник смерти.

- Жених Светланы — молодой человек, верный и любящий. В конце сюжета он возвращается к ней.

Крещенское гадание

Балладу «Светлана» изучают на уроках литературы в 6 классе средней школы. Ее краткое содержание состоит в следующем: крещенским вечером девушки собираются погадать на суженого. Они веселятся, поют «подблюдные песни», бросают на улицу башмачок, кормят курицу «счетным зерном». Лишь одной Светлане грустно.

Девушки пытаются ее развеселить, предлагают спеть вместе с ними песню. Но Светлана отказывается. Она грустит из-за того, что ее жених уже целый год не подает о себе вестей.

Тогда девушки предлагают ей совершить старинный обряд, чтобы узнать о суженом. Нужно постелить стол белой скатертью, поставить два прибора, свечу и зеркало. «В полночь, без обмана», в зеркале должен появиться жених и сесть за накрытый стол.

Светлана проводит обряд гадания. Она садится за накрытый стол и с робостью смотрит в зеркало. В полночь чудится шепот за спиной. Она оборачивается и видит своего жениха. Он предлагает ей немедленно ехать в церковь венчаться, так как там уже все подготовлено. Светлана выходит с ним во двор, где уже ждут запряженные сани. Они садятся в них и мчатся по заснеженной равнине. Но на сердце у девушки тревожно. Она смотрит на жениха и видит, что тот «бледен и уныл».

Светлана спрашивает, что с ним, но суженый не отвечает. Вскоре они проезжают мимо церкви, полной людей: там происходит отпевание покойника. Начинается метель, валит снег. Вокруг саней вьется и каркает черный ворон. Жених молчит.

Сани мчатся и вскоре подъезжают к одинокой хижине, занесенной снегом. Неожиданно кони и возлюбленный пропадают, и героиня остается в одиночестве.

Вернуться назад она не может, так как метель никак не стихнет. Тогда девушка, перекрестившись, отворяет дверь и входит в избушку.

Страшное видение и счастливый конец

В пустой хижине Светлана видит гроб, икону и свечку перед ней. Девушка молится на образ Спаса и робко садится в уголке, зажав в руке нательный крест. Неожиданно в избушку влетает белый голубок и садится ей на грудь, обняв крыльями. Воцаряется тишина.

Вдруг девушка с ужасом видит, что покойник в гробу начинает шевелиться. Он приподнимается, и девушка узнает своего возлюбленного. Мертвец пытается разомкнуть руки, из его уст доносится стон. Но тут голубок взлетает и садится на него, лишая сил.

Раздается крик петуха. Девушка просыпается и понимает, что это был всего лишь сон. Но на душе у нее тяжело. Ее мучают мрачные предчувствия. Чтобы развеяться, девушка садится у окна. Вдруг она слышит радостный звон колокольчика. К дому подъезжают сани, из них выходит ее возлюбленный, живой, невредимый, все так же влюбленный в Светлану.

В отличие от баллады «Ленора», где главную героиню за ропот на судьбу постигает страшная кара, концовка «Светланы» радостная и позитивная. Молодые идут под венец, их чествует стар и млад. Автор призывает не верить страшным снам и возлагать надежду на провидение.

Жанр и направление

Сюжет и стиль повествования «Светланы» полностью соответствуют жанру баллады. Его основные признаки: текст написан напевным лирическим языком, с героиней происходят сверхъестественные события. Размер стихов — хорей с перекрестной рифмой.

Фантастика произведения относится сразу к двум культурам:

- русской, связанной с таинственными крещенскими гаданиями, где человек снимает крестик, чтобы обратиться за помощью к нехристианским духам;

- немецкой, где часто используется мотив умыкания невесты с мертвым женихом.

Главная особенность произведения Жуковского — использование символики русского фольклора.

Это следующие образы:

- Избушка, подобная жилищу Бабы-Яги, стоящему на границе между миром живых и мертвых.

- Черный ворон, предвещающий смерть.

- Белый голубок — ангел, спасающий Светлану от злых чар.

- Петух, возвещающий рассвет. Он разгоняет ночной мрак, и все возвращается на круги своя.

Другие черты романтизма в балладе «Светлана» — это мотивация сном. Перед главной героиней встает выбор: либо отдаться сомнениям и разувериться в Божьей воле, либо верить, что провидение спасет жениха и вернет его живым.

Характеристика героев

В сюжете баллады Жуковского «Светлана» на первый план выведена лишь одна главная героиня. Прочие действующие лица самостоятельной роли не играют. Они как декорации в пьесе, их черты трудноразличимы. В первой части произведения читатель видит Светлану встревоженной и печальной. Она целый год не получает весточки от возлюбленного.

Девушка не может быть такой же веселой и беспечной, как ее подруги. Она постоянно молится о возвращении жениха. Но в крещенский вечерок любопытство одерживает верх над праведностью, и Светлана решает погадать. Согласно описанию, девушка не идеальна, но ее можно считать образцовой. В отличие от Леноры и Людмилы, Светлана не ропщет, а прилежно молится Богу.

Даже в момент страшного видения она скорее испытывает испуг, но не отчаяние. Девушка готова смириться с горькой судьбиной, но не роптать на Бога и не обвинять в том, что он ее не слышит.

Наградой за стойкость Светлане служит возвращение ее возлюбленного. В стихотворении лишь несколько слов посвящено описанию жениха, но по ним видно, что это человек честный и порядочный, достойный такой невесты, как Светлана.

Раскрытие темы и проблематика

Жуковский сделал три перевода немецкой баллады, но именно «Светлана» пользовалась наибольшей популярностью у публики. В отличие от мрачных «Людмилы» и «Леноры», благополучный конец больше нравился читателю.

В «Светлане» автор выразил мысль о том, что человек всегда стремится к свету. На примере героини он показывает, что спасительная сила искренней веры приносит благо. В своем произведении Жуковский раскрывает следующие темы:

- Любовь. Ее можно назвать движущей силой и основной идеей сюжета. Именно из-за любви глубоко верующая Светлана соглашается на гадание, строго порицаемое церковью. Любовь девушки и ее возлюбленного прошла длительные испытания, преодолела разлуку и стала лишь крепче. Впереди их ждет долгое счастье.

- Вера. Светлана искренне верит в Бога, она надеется, что ее молитвы спасут возлюбленного. Вера охраняет ее и спасает от страшного выходца с того света, чего не удалось избежать Леноре и Людмиле.

- Гадания. Как правило, во время крещенских гаданий, чтобы проникнуть в потусторонний мир, гадающий должен снять крест. Светлана молится и держит крест в руках. Таким образом, она нарушает правила этого мистического действия. Девушка не наблюдает видение в зеркалах: все происходящее оказывается лишь сном.

Жуковского, как высокообразованного человека, не могла не беспокоить проблема суеверий, широко распространенных среди неграмотного народа. Люди верили в самые дикие и нелепые приметы, колдовство, гадания и сны. В своем произведении поэт не наказывает девушку за то, что в православный праздник Крещения она занимается языческими гаданиями. Он лишь мягко журит ее: «Что же твой, Светлана, сон?».

Основная мысль баллады состоит в том, что человеку не стоит верить в приметы и вещие сны. В трудный момент его поддержит вера в себя и Бога. Если он будет твердым в своих убеждениях, то все плохое обойдет стороной.

Источник