- Обереги древних русичей

- Славянские Обереги

- Подлинники археологических находок

- Решётчатый перстень вятичей

- Накладка голодская

- Перстень со свастикой

- Кельт

- Голодские украшения

- Селище вятичей

- Клад древних балтских украшений

- Подвеска со знаком осеннего Солнца

- Подвеска манси

- Теперь предоставлю копии.

- Пасть — Охотничий оберег

- Колокольчик

- Височное кольцо голодское

- Оберег «Змеи»

- Оберег «Волчий молот»

- Оберег «Морские коньки»

- Змеиная подвеска

- Маска Одина

- Змей и Солнце

- Голова дракона

- Змей Мидгарда

- Оберег «Дракон

- Кикимора

- Оберег «Семицвет»

- Подвеска «земля»

- Височное кольцо «Месяц и звезда»

- Оберег «Петух»

- Лебедь

- Медведь с крыльями

Обереги древних русичей

Они могли быть самыми разными: глиняные или костяные фигурки, украшения, вышивка на одежде, кусочки бересты с заговорами.

Возникшие еще в языческие времена, обереги сохранились в народе и после принятия христианства — и каждый из них имел свой определенный сакральный смысл, защищая человека от той или иной опасности.

Солнечный круг

Среди оберегов наиболее интересны те, что служили для защиты жилища, — поскольку именно они, как правило, были связаны не с материальной ценностью вещи, а с ее сакральным смыслом. Их размещали во дворе дома, перед входом в него, а также внутри — в местах, которые, по мнению хозяев, нуждались в особенной защите.

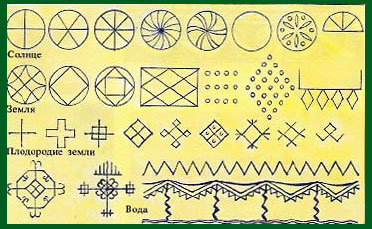

Самыми давними защитными символами являлись узоры, связанные с тремя стихиями, которым поклонялись славяне: Земли, Воды и Огня. Именно их чаще всего призывали охранять жилище. Знаком Земли и плодородия был ромб, разделенный на четыре части с точками внутри каждой, символом Воды — волнистые линии, а Огня- косой крест.

Защитные знаки наши предки обычно размещали вокруг отверстий или сооружений, через которые нечистая сила могла проникнуть в дом: ворот, дверей, окон, печных труб. Их покрывали особым орнаментом — обычно с изображением солнца (шести- или восьмилучевая звезда, вписанная в круг) или крестов, защищающих человека от злых сил с четырех сторон света.

Символы солнца должны были охранять жилище от ночной нечисти. На фасаде дома солнце часто изображали трижды — утреннее, полуденное и вечернее (средний знак — в высшей точке, а два боковых — пониже).

Рядом с солнечной символикой могли присутствовать громовой знак (круг, разделенный на шесть секторов) — символ Перуна, защищавший дом от попадания молнии, а также знак Рарога (крест, окруженный кругом) — символ гармонии небесного и земного огня, «отвечавший» за здоровье обитателей дома.

Правильная подкова

С солярной символикой связан образ коня, священного для древних русичей животного, — это была небесная колесница, которой управлял Дажьбог, олицетворявшая солнце. Чтобы хозяева избы жили долго, это изображение помещали на крышу.

Фигурками коней украшали и стоявшие во дворе качели. В песнях и сказаниях славян качание девушки на качелях соотносилось с ее любовью к солнцу и дальнейшей удачей в замужестве. А совместное качание на качелях юноши и девушки рассматривалось как пожелание им счастья.

Наши предки верили, что если подкову поместить в дымоходе, она помешает ведьме влететь в дом, а если прикрепить к кровати, то не будут сниться кошмары.

Подкову также вешали над входной дверью. Этот древний обычай сохранился до сих пор — правда, в наши дни подобный оберег нередко можно встретить висящим концами вниз, в то время как древние русичи располагали его концами вверх. Ведь открытая вверх подкова ловит и хранит счастье, а открытая вниз — не может удержать и упускает его.

Археологические находки древних славянских оберегов. Вот что можно было найти на обычном селище вятичей. Берег реки Высса, Калужская область. Селище неоднократно горело и подвергалось разорению. Основная часть находок — времена вятичей (XI-XIII вв.). Вверху: пуговицы, радимичская запона для плаща, височное кольцо для девочки, лунница, накладки на пояс, обломки височных колец, кулонов и предметы неизвестного назначения. Кроме того, наконечник стрелы, похожий на половецкий.

Веник для домового

Внутри дома защитным орнаментом были покрыты почти все предметы быта: печь, кухонный стол, утварь, рабочие инструменты.

Дверь воспринималась не просто как вход в жилище — это была граница между внутренним и внешним мирами. Помимо затворов и засовов, ее должны были охранять вырезанные кресты, лежащие у порога пучки крапивы, воткнутые в щели порога или косяка обломки косы или ножа.

Порог для русичей являлся границей между миром живых и миром мертвых (под него раньше закапывали прах предков, чтобы те охраняли род). По этой причине через него нельзя было выметать мусор, чтобы не вымести кого-то из семьи. Также нельзя было переговариваться или передавать что-либо через порог. Гостя нужно было встречать за порогом и пропускать в дом впереди себя.

Очень почиталась печь, ее воспринимали как кормилицу, там жил огонь, защитник и хранитель семьи, проявление бога Сварога. Поэтому в орнаменте печи присутствовали его знаки — квадрат (семейный очаг) и два перекрещенных веретена (символы пламени). Печь держали в чистоте, рядом с ней нельзя было сквернословить.

Когда в ней выпекали хлеб, двери закрывали на замок, чтобы не вошел кто-то чужой — считалось, что это притянет в дом бедность. Уборку дома следовало начинать от двери к печи, а не наоборот. Протопленную печь нельзя было оставлять пустой — в нее закладывали дрова, чтобы они просохли, или ставили воду, чтобы нагрелась.

Древние русичи считали, что благополучие жилища напрямую зависит от почтительного отношения к домовому, который живет под печкой. Для него рядом с печью вешали веник, лапоть и хлебную лопатку — чтобы он знал, что в доме всегда будет чисто, богато и сытно.

По диагонали от печи располагался красный угол (покутье), лучшее место в доме, к которому были обращены изголовья постелей. Здесь располагался стол и совершалось большинство обрядов, связанных с рождением, свадьбой или похоронами.

В красном углу до появления христианства обычно стоял пучок колосьев — символ достатка, чтобы в доме не переводился хлеб. Несколько зерен из этого пучка обязательно добавляли в пшеницу, которой весной засевали поле.

Полотенце с петухами

Особая охранительная роль отводилась вышивке, украшавшей постельное белье, полотенца, скатерти и салфетки. Ее главным назначением была защита от несчастья и порчи.

Чтобы создать такой оберег, древние мастерицы соблюдали многочисленные правила и ритуалы. К примеру, на оборотной стороне материала не должно было оставаться узелков- иначе рукоделие лишалось магической силы.

Нельзя было делать вышивку — оберег для себя — так же, как нельзя просить кого-то создать его. Оберег будет обладать силой в том случае, если создан кровными родственниками и подарен от чистого сердца.

Каждый элемент вышивки обладал определенным значением. В основном при ее создании использовались символы солнца (различные кресты, в том числе с усиками, направленными по ходу движения светила).

Но также применялись знаки дерева (елочка) — символа долгой жизни, звезды — символа разума, цветка — символа красоты, кругов и квадратов -символов плодородия.

Узор должен был состоять из замкнутого округлого контура — тогда он не пропустит нечистую силу и послужит реальной защитой. Не следовало на одной вещи делать несколько различных по назначению обережных вышивок — для каждой из них нужно было выбрать отдельное полотно.

Особую роль в жизни русичей играли обрядовые полотенца. Узоры на них отражали семейные или календарные события. На праздниках именно на обрядовых полотенцах выносили хлеб и соль (соль служила символом солнца и любви, хлеб — земли и плодородия, а само полотенце -человеческой судьбы). Жених и невеста во время обручения соединяли руки, обернув их полотенцем, чтобы в будущей семье был достаток.

Новорожденного младенца повивальная бабка укладывала на новое, специально подготовленное полотенце. На погребальном полотенце изображались символы утраты (ромб, похожий на символ земли, но не с точками, а пустой внутри).

Обережная вышивка на одежде

Каждодневные полотенца тоже расшивали защитным орнаментом — обычно с изображением петухов, крик которых отгоняет нечистую силу. А чтобы вышивка не потеряла чудодейственных свойств, с ней следовало справиться за один день.

При обережной вышивке предпочтение отдавалось красному цвету ниток. Хотя иногда использовали и другие цвета: кирпичный, алый, маковый, смородиновый, вишневый (то есть близкие к красному). Сам рисунок на материал предварительно не наносили, а только намечали его размер и определяли месторасположение.

Ключ и колокольчик

Она переходила в наследство от матери к дочери, ее обязательно украшали защитной резьбой. В ней хранилось приданое девушки, которое она сама должна была вышить: сорочки, рушники, платки, постельное белье.

Очень важным предметом мебели была кровать, также покрытая обережными узорами. Ее ставили в хорошем месте, которое определяли с помощью кошки — где та сядет. На кровати нельзя было спать ногами к дверям, а под нее в качестве защиты от злых сил клали полынь и чеснок.

Оберегами также служили иголки и булавки. Их вшивали в подол подвенечного платья и втыкали в одежду для защиты от нечистой силы — или в дверные косяки от проникновения ведьмы в дом.

Иногда на стену избы вешали старый ключ — он как бы запирал дом, не позволяя проникнуть злым чарам. Ключ также символизировал достаток, помогая хозяину добиться материального процветания. На стену вешали и один из самых древних оберегов — глиняный колокольчик, звон которого, по поверьям, отгонял от дома любую нечисть.

В Древней Руси невозможно было найти избу, где отсутствовали бы обереги. Это часть культуры, связанная с языческими традициями и помогающая лучше понять духовную сущность восточнославянских народов.

Источник

Славянские Обереги

Обереги у славян были, но не то что сейчас, которые при подносят неучи типа Хиневича. 90% оберегов что на рынке это не обереги. Название и описание придуманы для продажи. Также есть придуманные дизайны. Все это спекуляция, просто мне жалко людей которые тратят свои кровные и верят этим без совестным торгашам.

Если Вам надо обереги, то надо делать самому, а не кто-то будет вам делать. И еще сейчас обереги помещают кто куда, а это уже просто украшение, погремушки — если вы хоть всё на себя повесите лучше не станет.

Были обереги только для одежды которые одни из них наносились внизу, а другие наверху. Также были обереги только для дерева, для утвари, для дома итд, но ни как сейчас. Сейчас черти что, а сбоку бантик. Названия оберегов были — паучок, наузы, земля, зайчик, петух, змеевик, лебедь итд Для торгашей такие названия не зацепляют нежели всякие названия оберегов например: обереги разных Богов(Мары, Велеса…), валькирия, недавно появилось печать Велеса, дий, дый, ладинец итп

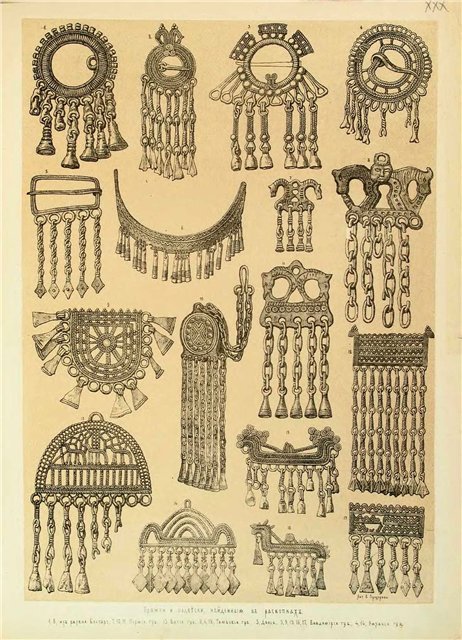

Подлинники археологических находок

Подлинные женские украшения начала IX века. Роменская культура. Козельский район калужской области. Часть этих украшений была надета на молодой славянской девушке, убитой (застреленной) русами в 839 году. Слева направо: бронзовое спиралевидное ожерелье, 2 серебряных браслета с головой Ящера, серебряное височное кольцо. Далее справа показаны серебряные накладки в виде «сердечек». Это фрагменты украшения конской сбруи (Русский каганат). Внизу украшения, бывшие на другой убитой женщине: серебряное роменское височное кольцо, бронзовые трапецевидные подвески и обломок биллонового браслета с головой Ящера.

Решётчатый перстень вятичей

Решётчатый перстень, найден близ городища Подгоричи. Калужская область. Представляет собой типичный перстень вятичей, XI-XIV вв. Такие перстни использовались не только, как украшения, но и в качестве платёжного средства.

Накладка голодская

Голодская поясная накладка из бронзы. Найдена в распаханном голодском жальнике (кургане) в низовьях р. Вырки. Предположительно импортное изделие III-IV вв. из Римской империи. Накладка оплавлена погребальным костром. По-видимому, было очень богатое захоронение (вождь?), так как кроме накладок на поле была найдена огромная серебряная фибула (20 см длиной), погнутая плугом. К сожалению, не располагаем фотографией.

Перстень со свастикой

Перстень с коловратом, девичий. Бронза. Вятичи. XI — XIV вв., исходный размер менее №15. Такие перстни с коловратом (свастикой) носились девочками для магический целей — плодовитости, счастья и достатка в будущем. Окрестности г. Воротынска, калужская область.

Кельт

Бронзовый топорик -«кельт». Конец бронзового, начало железного века. р. Угра, калужская область.

Голодские украшения

Украшения голдов (голяди), балтского населения Угры. Вверху круглая подвеска с реки Изверь. Далее идут украшения с одного небольшого городища почепской культуры на Угре, неизвестного археологам: обломок серебряного перстня, в котором был камень белого цвета, бронзовая подвеска «конь», затем, слева направо: височное кольцо, похожее на черепашку, «бубенчик», подвеска «пасть», в самом внизу обломок бронзовой фибулы.

Селище вятичей

Вот что можно найти на обычном селище вятичей. Берег реки Высса, Калужская область. Селище неоднократно горело и подвергалось разорению. В самом центре селища (ещё до Великой отечественной войны) был когда-то найден клад серебряных арабских монет — дирхемов. Затем, в 2003 г. место клада вновь было исследовано одним чёрным копателем. Он вручную вскопал участок размером 50 х 100 метров. Итог: более шести сотен целых дирхемов XI века, и более 3000 обломков (резан и полушек). Основная часть находок — времена вятичей (XI-XIII вв.). Но попадаются и предметы позднего времени, вплоть до XV в. , такие, как, например, небольшая серебряная монетка (московское подражание золотоордынскому дирхему).

Вверху: пуговицы, радимичская запона для плаща, височное кольцо для девочки, лунница, накладки на пояс, обломки височных колец, кулонов и предметы неизвестного назначения. Кроме того, наконечник стрелы, похожий на половецкий.

Клад древних балтских украшений

Клад древних балтских женских украшений. Бронза. Ранний железный век. Верхнеокская культура. Найден 17.04.2010 года на берегу безымянного ручья, впадающего в Оку. Калужская область.

Подвеска «Конь», застёжка на ворот, подвеска, обломок нагрудного ажурного пластинчатого украшения, бронзовое шило.

Подвеска со знаком осеннего Солнца

Бронзовая подвеска со знаком осеннего Солнца на прямом кресте. Вятичи. X-XII вв. Найдена на Воротынском селище, река Высса. Калужская область. Подвеска носилась на счастье, на обилие в доме.

Подвеска манси

Бронзовая подвеска найдена в Каслинском районе Челябинской области. Относится к молчановскому типу, раннее средневековье IIIV-X века. Древние манси.

Это все были подлинники

Теперь предоставлю копии.

Но перед этим. Все мы утверждаем, что драконы это Китай, также змей к ним относится, а также кто-то говорит что индусы это поклонники змей т.к. у Шивы — Махадева на шее змея, но при этом не знают как она появилась, также Вишну лежит на змее.

Если припомнить у скандинавов впереди на ладьях изображен дракон. И не только, также у всех славян на оберегах были образы драконов, змей, это по мимо лебедей, петухов итд Так что у всех народностей были и драконы и змеи.

Пасть — Охотничий оберег

Точная копия бронзового украшения, найденного в октябре 2006 года во рву неизвестного археологам городища «Покров», река Угра. Охотничий оберег. Почепская культура II-III вв.

Колокольчик

Точная копия голодского бронзового женского украшения, найденная во рву неизвестного археологам городища «Покров», река Угра. Носилось на поясе. Почепская культура, II-III вв.

Височное кольцо голодское

Точная копия бронзового женского украшения, найденная близ неизвестного археологам городища «Покров», река Угра. Почепская культура (II- III вв.). Назначение оберега неизвестно. Напоминает пятилопастное височное кольцо вятичей. Вероятно, послужил прообразом вятичского височного кольца. «Пять» — число Мокоши, Богини Судьбы.

Точная копия бронзового женского украшения, найденная близ неизвестного археологам городища «Покров», река Угра. Почепская культура (II- III вв.). Назначение оберега неизвестно. Напоминает пятилопастное височное кольцо вятичей. Вероятно, послужил прообразом вятичского височного кольца. «Пять» — число Мокоши, Богини Судьбы.

Оберег «Змеи»

Подвеска «Змеи» относится к древностям куршей и скальвов. Эти балтские племена населяли западную Литву, западную Латвию и южную Пруссию. В VII-Х веках курши вели войну со скандинавами, неоднократно захватывавшими часть их территории, а в XI-XIII веках уже сами курши на своих судах грабили прибрежные области Швеции и Дании. В XIII веке курши столкнулись с Ливонским орденом и более полувека вели с ним ожесточенную борьбу, но к 1267 году были окончательно покорены. Подобные подвески бытовали и среди балтского (голодского) населения Оки.

Оберег «Волчий молот»

Молот Тора в волчьей пасти. Норвегия. Реконструкция. Серебро, 9,1 г. Молот Тора, выкованный карликом Eitri, задумывался Богами, как лучшее из оружий. Волк Fenrir, сын Локи, сомкнул свои челюсти вокруг всемогущей силы молота. Освящается на силу.

Оберег «Морские коньки»

Оберег в виде переплетающихся между собою двух морских коньков. Норвегия, XII-XIV вв. Бронза. Реконструкция.

Змеиная подвеска

Змеиная подвеска эпохи Меровингов, примерно 700 г. н.э. Копия с подвески, раскопанной в женском захоронении недалеко от г. Lodingen.

Маска Одина

Иногда в своих путешествиях по Мирам, Бог Один надевал маску, что позволяло ему избегать ненужных встреч и не растрачивать свои силы. Норвегия, бронза. Реконструкция. На оборотной стороне маски оригинальное ушко для шнура или цепочки.

Змей и Солнце

Сын Локи и великанши Ангрбоды, мировой змей Йормунганд опоясал Солнце, кусая себя за хвост. В Рагнарёк они с Тором убьют друг друга. Древняя скандинавская легенда повествует о том, что к востоку от Мидгарда – Средней части мира, населённой людьми, — живёт в Железном лесу старая великанша. Она породила многих сыновей чудовищ и было предсказано, что они принесут Богам несчастье, особенно же опасны гигантский волк Фенрир и чудовище змей Йормунганд. Боги задумали предотвратить события. Они бросили змея в глубокое море, окружавшее землю, и решили, что обезопасили себя. Но от судьбы не уйти никому – даже Богам. Йормунганд вскоре так вырос, что опоясал землю и начал сотрясать весь мир, кусая себя за хвост. А потом, как и было предсказано, наступил день конца света, гибели Богов. Йормунганд выбрался на сушу, изрыгая в великанском гневе столько яду, что напитал им и воздух, и воды. Главный защитник Мидгарда и Асгарда (Мира Богов) — Бог грома и бури Тор сумел-таки одолеть Йормунганда в жестокой битве, но и сам, успев отойти только на девять шагов, пал мёртвым, отравленный ядом гигантского змея. Этот сюжет часто воспроизводили на щитах скальдов. Норвегия, бронза. Реконструкция.

Голова дракона

Голова водяного дракона ( г. Бирка, Швеция, VIII-X вв.). Подвеска, воспроизводящая в миниатюре голову дракона, которые обычно украшали форштевни кораблей викингов. Реконструкция.

Змей Мидгарда

Молот Тора в волчьей пасти. Норвегия. Реконструкция. Серебро, 9,1 г. Молот Тора, выкованный карликом Eitri, задумывался Богами, как лучшее из оружий. Волк Fenrir, сын Локи, сомкнул свои челюсти вокруг всемогущей силы молота. Освящается на силу.

Оберег «Дракон

Подвеска «Дракон», Швеция, X век.

Кикимора

Оберег XII в. Найден в Псковской области. Кривичи. «Эта область (Жемайтия, — В.К.) изобилует рощами и лесами, а также болотами и озерами, в которых, как рассказывают, иногда можно встретить привидений. Там, в этих уединенных местах, и поныне очень много идолопоклонников, одни почитают огонь, другие — деревья, солнце или луну; есть и такие, которые кормят в своих домах [вроде пенатов] неких змей на четырех [коротких] лапках, напоминающих ящериц, только крупнее, с черным жирным телом, не более трех пядей в длину; называются они Giwoites). В установленные дни они производят в домах очистительные обряды и, когда змеи выползают к поставленной пище, всем семейством со страхом поклоняются им до тех пор, пока те, насытившись, не вернутся на свое место. Другие зовут их Jastzuka, иные же — Szmya. У них есть (определенное) время, когда они кормят своих богов: посреди дома ставится молоко, а сами они располагаются на коленях по лавкам; тут появляется змея и шипит на людей, как рассерженный гусь, — и тогда люди молятся и поклоняются ей со страхом.). Если с ними случается какое-либо несчастье, они приписывают это тому, что плохо кормили и принимали домашнее божество [змею]».

Оберег «Семицвет»

Подвеска «Семицвет», бронза. Точная копия бронзовой подвески Вятичей. Семь лепестков — знак Огня, Огнебога Семаргла. X-XIII вв.

Подвеска «земля»

Точная копия бронзового украшения, найденная на р.Кванка (бассейн р.Высса), Калужская область. X-XI вв

Височное кольцо «Месяц и звезда»

Оберег XII в. Найден в Псковской области. Кривичи. «Эта область (Жемайтия, — В.К.) изобилует рощами и лесами, а также болотами и озерами, в которых, как рассказывают, иногда можно встретить привидений. Там, в этих уединенных местах, и поныне очень много идолопоклонников, одни почитают огонь, другие — деревья, солнце или луну; есть и такие, которые кормят в своих домах [вроде пенатов] неких змей на четырех [коротких] лапках, напоминающих ящериц, только крупнее, с черным жирным телом, не более трех пядей в длину; называются они Giwoites). В установленные дни они производят в домах очистительные обряды и, когда змеи выползают к поставленной пище, всем семейством со страхом поклоняются им до тех пор, пока те, насытившись, не вернутся на свое место. Другие зовут их Jastzuka, иные же — Szmya. У них есть (определенное) время, когда они кормят своих богов: посреди дома ставится молоко, а сами они располагаются на коленях по лавкам; тут появляется змея и шипит на людей, как рассерженный гусь, — и тогда люди молятся и поклоняются ей со страхом.). Если с ними случается какое-либо несчастье, они приписывают это тому, что плохо кормили и принимали домашнее божество [змею]».

Оберег «Петух»

Точная копия бронзового женского украшения. Вятичи. X-XIII вв.

Лебедь

20-е годы IX века. Роменская культура (славянские предки вятичей). Точная копия бронзовой привески, найденой на посаде «Чёртова городища». Серебро — 3,74 г. Лебедь — священная птица Лели, Богини девической любви, дочери Лады. Освящается на покровительство Лели. На счастье в любви.

Медведь с крыльями

Копия оберега хантов, Томская область. VIII век. Медведь — тотем рода, охраняет душу человека.

Конечно представлены копии не все, но даже по этим копиям можно сказать что нынешний рынок оберегов, это 90% фальсификации.

Источник