Дева Мария

Биография

Женское начало, образ женщины-матери, дарительницы жизни почитается во всех мировых религиях. Так, в Древней Греции таким образом стала Деметра, в Азии молились богине Кибеле, в Египте верховное женское начало олицетворяла Исида. Христианская религия не стала исключением. В образе Пресвятой Девы Марии заключены и божественное чудо зарождения жизни, и земной путь обыкновенной женщины, судьба которой оказалась далеко не безоблачной.

Детство и юность

Отцом богородицы был Иоаким, человек верующий и праведный. Мать по имени Анна, как и муж, всегда следовала букве Закона Божьего. Семья эта жила в полном согласии, только одно омрачало существование супругов: отсутствие детей. Долгие годы Анна и Иоаким молились, чтобы господь послал им ребенка, но мольбы были тщетны. Страдание бездетной пары усиливали и насмешки окружающих, которые не упускали повода позлословить над горем этой праведной четы.

Почти 50 лет прожили Анна и Иоаким в браке и уже отчаялись завести ребенка. Но однажды Анна, прогуливаясь по саду, увидела ангела. Тот пообещал удивленной женщине, что она скоро станет матерью, а ребенок ее будет известен всему миру. Анна поспешила домой, чтобы рассказать о видении мужу. Каково же было удивление Анны, когда выяснилось, что Иоаким также видел ангела, возвестившего, что молитвы о ребенке услышаны.

Спустя некоторое время Анна действительно забеременела. Тогда супруги дали обет, что отдадут новорожденного на служение господу. Дочь родилась в срок и получила имя Мария (на иврите это имя произносится как Мирьям и переводится как «прекрасная», «сильная»). Соседи Иоакима и Анны вновь начали сплетничать, на этот раз дивясь чуду.

Супруги же растили дочку и готовились исполнить обещанное. Спустя три года они отдали маленькую Марию на воспитание в иерусалимский храм. Удивительно, но девочка без труда преодолела пятнадцать ступеней к вратам храма, которые и взрослым людям подчас давались с трудом.

Несколькими годами позднее праведные Анна и Иоаким умерли. Мария продолжала жить при храме, обучаясь вместе с другими девушками в специальной школе. Здесь юным воспитанницам преподавали основы наук, учили Слову Божьему, а также готовили к мирской жизни, ведению хозяйства и воспитанию детей. До 12 лет Мария жила в стенах этой школы. Лучше всего девочке давалось шитье. Есть легенда, что именно ей доверили сшить занавес и покрывальце для храмового святилища.

Учитывая подобное воспитание, из Марии должна была вырасти завидная невеста — трудолюбивая, набожная и образованная. Но такая судьба не привлекала девочку, и та дала обет безбрачия. Это создало определенные трудности: зрелым девушкам не разрешалось жить при храме, и подросшей Марии предстояло покинуть божий дом.

Но и жить одной по законам того времени ей было нельзя. Выход нашли священнослужители, привязавшиеся к воспитаннице: Марию выдали за пожилого вдовца Иосифа, который в силу возраста должен был сохранить чистоту девушки, позволив ей не нарушить слово, данное Богу.

Поначалу старец не обрадовался юной невесте, свалившейся на его голову. Кроме того, мужчина опасался пересудов за спиной и насмешек родственников и соседей — столь велика была разница в возрасте. Однако Иосиф не посмел перечить воле священников и взял Марию в дом, назвав своей женой.

Рождение Иисуса Христа

Спустя некоторое время Иосиф, работавший плотником, на несколько месяцев покинул дом, отправившись на очередную стройку. Мария, оставшись на хозяйстве, присматривала за порядком, ткала и много молилась. По легенде, во время молитвы девушке явился ангел, который поведал о скором рождении сына.

Мальчику, по словам ангела, предстояло стать спасителем людей, тем, чьего прихода давно ожидали иудеи. Марию смутило это откровение, ведь она оставалась девственницей. На что ей был ответ, что понесет она от высшей силы, а не от мужского семени. Этот день в христианской традиции стал праздником Благовещения — в память о благой вести, которую получила Дева Мария.

И действительно, вскоре Мария поняла, что беременна. Женщина еще не осознавала роль, которую предстояло сыграть ее сыну, однако понимала, что стала участницей настоящего чуда непорочного зачатия.

Иосиф, вернувшийся домой через некоторое время, сразу заметил перемены, произошедшие с женой. Этот добрый человек не сразу поверил рассказу Марии, решив, что наивная девушка просто стала жертвой обмана какого-нибудь соседского молодца, соблазнившего ее.

Старик не винил жену и даже хотел тайком позволить той покинуть город, чтобы она не стала жертвой правосудия: измена в те времена жестоко каралась, неверную женщину могли забить камнями и плетьми. Тогда плотнику явился ангел, поведавший о непорочном зачатии Марии. Это убедило Иосифа в невинности супруги, и тот позволил девушке остаться.

Незадолго до срока родов кесарь Август объявил о всеобщей переписи населения. Для этого людям надлежало самостоятельно явиться в Вифлеем. Иосиф и Мария отправились в путь. Прибыв на место, они обнаружили, что город просто переполнен толпами людей. Место для ночлега найти не удалось, и супруги решили заночевать в пещере, в которой пастухи прятали скот от дождей.

Там-то Мария и родила сына. Первой колыбелью мальчику послужили ясли для кормления животных. Той же ночью над пещерой воссияла вифлеемская звезда, свет которой рассказал людям о явлении чуда на землю. Кроме того, свет вифлеемской звезды увидели волхвы, которые сразу же отправились в путь, чтобы лично поклониться новорожденному Сыну Божьему и поднести ему дары.

Семь дней спустя, как и требовал закон того времени, младенцу сделали обрезание и дали имя. Сын Девы Марии был наречен Иисусом. Тогда же мальчика принесли в церковь, чтобы представить Богу и принести традиционную жертву. Некий старец Симеон, также пришедший в тот день в храм, благословил младенца, поняв, кто перед ним. Марии же он иносказательно намекнул на то, что и ей, и сыну уготована нелегкая участь.

Евангельские события

Пока Святая Дева Мария с мужем и новорожденным младенцем была в Вифлееме, о рождении Сына Божьего узнал жестокий и честолюбивый царь Ирод. Однако предсказатели, поведавшие Ироду о свершившемся чуде, не смогли дать ответ на вопрос, в чьей семье родился Иисус.

Тогда, не долго думая, царь приказал уничтожить всех новорожденных, которые только есть в Вифлееме. О надвигающейся беде Иосифа предупредил ангел, вновь явившийся старцу во сне. Тогда плотник с Марией и младенцем укрылся в Египте, и только когда опасность миновала, вернулся с семейством в родной Назарет.

О дальнейшей биографии Богородицы в Евангелии написано скупо. Известно, что Мария повсюду сопровождала Иисуса Христа, поддерживая его и помогая нести Слово Божье людям. Также женщина присутствовала при чуде, которое совершил Иисус, превративший воду в вино.

Очевидно, что Марии пришлось нелегко: постоянные проповеди, которые произносил ее сын, не всегда вызывали в людях добрый отклик. Нередко Иисусу и сопровождавшим его приходилось сносить насмешки и агрессию тех, кто не хотел принимать постулаты религии.

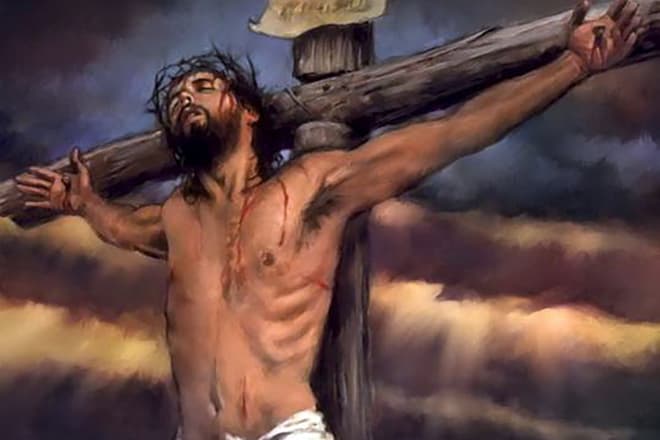

В тот день, когда Иисус Христос был предан распятию палачами Понтия Пилата, Мария чувствовала боль сына и даже лишилась чувств, когда гвозди пронзили его ладони. И хотя Богородица с самого начала знала, что Иисусу суждено принять муку за грехи людей, материнское сердце едва выдерживало такое страдание.

Смерть и вознесение

Остаток жизни Мария провела на Афоне, проповедуя среди язычников и неся Слово Божье. Сейчас на том месте построен большой комплекс монастырей и соборов, в каждом из которых хранятся свидетельства чудес, явленных Богородицей: многочисленные чудотворные иконы (некоторые из них, по легенде, являются нерукотворными), пояс Богородицы (хранится в монастыре Ватопед), а также мощи людей, причисленных церковью к лику святых.

В конце жизни Мария все дни проводила в молитвах, прося сына забрать ее к себе. Однажды женщине вновь явился ангел, возвестивший, что мольбы были услышаны, и спустя три дня ее желание будет исполнено. Мария, радостно воспринявшая весть о скорой кончине, три дня посвятила прощаниям с теми, кто был ей дорог.

В назначенный день Мария, лежавшая на смертном одре, покорно ожидала своей участи. Вокруг нее собрались близкие ей люди. Все они стали свидетелями нового чуда: сам Иисус Христос спустился с небес, чтобы забрать мать с собой. Душа Марии покинула тело и вознеслась в Царство Божье. Тело же, оставшееся на одре, казалось, светится благодатью.

Согласно записям историка Евсевия Кесарийского, Мария умерла в 48 году после Рождества Христова, однако есть и другие письменные свидетельства, называющие и более ранние даты, и более поздние. По библейским преданиям, Богородица прожила 72 года.

Спустя некоторое время апостолы обнаружили, что тело девы Марии пропало из погребальной пещеры. В тот же день Богородица явилась им и возвестила о том, что тело ее было вознесено на небо вслед за душой, чтобы она смогла стать Святой Ходатаицей перед Богом за людей, нуждающихся в помощи. С тех пор день успения Богородицы считается одним из главных христианских праздников.

Интересные факты

Согласно преданиям мусульман (которые почитают Христа не как Сына Божьего, а как одного из пророков), Иисус (или Иса) сотворил первое чудо, еще находясь в утробе Девы Марии. Это произошло в день родов, когда Богородица уже совсем обессилела от боли. Тогда Иса указал женщине на родник, сотворенный Богом, и на финиковую пальму, усыпанную плодами. Вода и финики подкрепили силы Марии и облегчили страдания в родах.

На некоторых иконах Богородицу изображают с цветками лилии в руках. Этот цветок выбран не случайно: лилия считается символом целомудрия, чистоты и непорочности.

Описание внешности Девы Марии сохранилось в работах церковного историка Никифора Каллиста. Судя по записям этого человека, Богородица была среднего роста. Волосы Девы отливали золотом, глаза же, живые и быстрые, были цвета маслин. Также Никифор отметил «сочные губы, дугообразные брови и длинные руки и пальцы» Марии.

После земной смерти Богородицы остались несколько мест, которые, по преданию, считаются уделами Девы Марии. Это гора Афон, Киево-Печерская лавра, Иберия (сейчас это территория Грузии) и Серафимо-Дивеевский монастырь. Считается, что молитвы, прочитанные в одном из этих уделов, непременно будут услышаны Богородицей.

8 декабря — день непорочного зачатия Девы Марии — в некоторых странах даже объявлен нерабочим днем. Из европейских стран такое решение приняли Италия, Австрия, Швейцария, Испания. В этот день в католических костелах и православных храмах ведутся богослужения и читаются молитвы. Также этот день считается выходным в Аргентине и Восточном Тиморе.

Несмотря на то, что гора Афон считается одним из земных уделов Девы Марии, женщинам не разрешается проходить на территорию монастырских комплексов. Это правило даже закреплено законодательно, а нарушительниц ждет суровое наказание (вплоть до тюремного заключения). Однако этот запрет дважды нарушался: во время гражданской войны в Греции (тогда женщины и дети укрылись в лесах на склонах горы) и в период турецкого владычества над этими территориями.

Источник

Дева Мария

Mариа´м [1] — имя неясной этимологии, возм. [2] Богородица, Богоматерь, Матерь Божья — наименование Девы Марии в церковной традиции как родительницы Богочеловека Иисуса Христа Мадонна франц. Notre Dame англ. Our Lady; Blessed Virgin; Mother of God —————————

В христианских религиозно-мифологических представлениях земная мать Иисуса Христа, иудейская девственница, чудесно родившая без разрушения своей девственности.

Евангельские сведения о Деве Марии весьма скудны и касаются периода от Благовещенья до Распятия или, при расширительном толковании текста Деяний, до сошествия Святого Духа на апостолов [3] . Сведения о происхождении и детстве Марии, воспринятые традицией (литургической, иконографической и фольклорной), содержатся в апокрифической «Книге о рождестве Марии» [4] и множеству восходящих к этому первоисточнику агиографических, гомилетических (проповеди) и гимнографических текстов. Жизнь Марии и её последние годы описываются только в апокрифах и агиографических текстах. Апокрифические тексты содержат также сведения о события, произошедших в охватываемый евангельским повествованием период, но не упомянутых в нём, и дополнительные детали относительно событий упомянутых в евангельских канонических текстах. Так, например, евангельское повествование говорит о присутствии Марии только на Голгофе, тогда как и православная, и особенно католическая традиция предполагает физическое или духовное присутствие Марии при всех важнейших моментах Господних Страстей [5] . Подобным же образом, явление Христа Матери, признаваемое православной и католической традициями не упоминается в Евангелиях. Отношения между матерью и сыном описываются в тонах сурового, строгого отречения сына от природной любви матери во имя исполнения его миссии, а Мария предстаёт лишь одним из действующих лиц в эпизодах из жизни Христа.

Голова Марии всегда закрыта платом (мафорием), на котором сияют три звезды (на лбу и на плечах) как знак троякого девства Марии — до рождения, в рождении и по рождении.

XII и еще более того XIII вв. — время религиозного подъема, вызванного крестовыми походами, отличаются столь широким почитанием Девы Марии, что весь этот период эпохой культа Девы Марии. Своё высшее и зримое выражения этот культ получил, в готических соборах Франции, посвящённых Богоматери — Notre Dame. Главный вдохновитель культа Богоматери среди средневековых теологов — Бернард Клервоский. Его интерпретация библейской Песни Песней как развёрнутой аллегории, в которой невеста отождествляется с Девой Марией, — источник богатой образности, окружающей Деву Марию в последующие века. концепция уже известная средневековью / Св. Бернард ее значительно развил

Православная и католическая традиция принимает, что по воскресении Христос прежде всего явился Марии (хотя новозаветные тексты молчат об этом), а из отмечаемого каноническим повествованием пребывания Марии среди апостольской общины в дни после вознесения Христа [6] выводит её присутствие как при самом вознесении, так и при «сошествии святого духа» на апостолов (здесь иконография отводит ей центральное место).

Согласно сложившейся традиции / предание говорит о:

- Мария происходит из мессианского «колена» Иуды (смешавшегося, как иногда добавлялось, со священническим «коленом» Левин), из царского рода Давида;

- её родители — праведники Иоаким и Анна, дожившие до пожилого возраста бездетными;

- воспитание Марии проходит в обстановке особой ритуальной чистоты;

- первые шаги младенца по седьмому месяцу — тема византийской иконографии,

- «введении во храм» / с трёх лет Мария воспитывается при иерусалимском храме, служа его святыням, занимаясь рукоделием и получая пищу из рук ангелов;

- к 12 годам она даёт обет вечного девства;

- поиски супруга — совершеннолетняя девственница не может оставаться при храме, и для неё ищут супруга, который охранял бы её, не прикасаясь к ней и уважая её обет;

- выбор из нескольких претендентов по чудесному знамению престарелого Иосифа Обручника — голубица, вылетающая из посоха;

- работа Марии в доме Иосифа над пурпурной пряжей для храмовой завесы — символ предстоящего «прядения» младенческого тела Иисуса Христа из «пурпура» материнской крови в утробе Марии;

- благовещение (в момент прядения) в Назарете: архангела Гавриила говорит Марии, что ей предстоит родить от духа святого сына, облечённого достоинством мессии, обещая чудо девственного материнства [7] .

- ожидая младенца, Мария направляется в дом Захарии и Елисаветы, своей родственницы, которая в это время уже 6-й месяц ожидает рождения Иоанна Крестителя.

В гостях у Елисаветы Мария остаётся около трёх месяцев, после чего возвращается в дом Иосифа [8] .

- Как только её беременность становится явной, огорчённый Иосиф лишь из жалости не хочет опозорить её публичным обвинением, но слова явившегося Иосифу ангела убеждают его в невиновности его «обручницы» [9] .

По апокрифической версии, нашедшей отражение в средневековой (особенно византийской) иконографии, Мария была всенародно подвергнута испытанию таинственной «горькой водой, наводящей проклятие» на неверных жён, как это рекомендуется в Библии [10] и описывается в талмудическом трактате «Сота»; архаическая ордалия подтвердила её целомудрие.

- Рождение Иисуса Христа в Вифлееме, на исконной родине Давидовой династии.

Для бедной, усталой с пути роженицы нет места в гостинице [11] , и случайный приют даёт ей чужой хлев, в ясли которого она укладывает новорождённого.

- Через 40 дней после родов Мария должна совершить обряд ритуального очищения и принести младенца в храм; там её встречает Симеон Богоприимец, пророчествующий, между прочим, и о предстоящих страданиях Марии: «и тебе самой оружие пройдёт душу» [12] ;

- Затем Мария; спасая от царя Ирода младенца, бежит с ним и с Иосифом в Египет, а после смерти Ирода возвращается в Назарет [13] .

- паломничество на праздник в Иерусалим, во время которого двенадцатилетний Иисус исчезает, так что Марии и Иосифу приходится искать его [14] ,

- присутствие на свадьбе в Кане Галилейской, где по просьбе Марии Христом сотворено чудо претворения воды в вино [15] ;

- присутствие, физическое или духовное, при важнейших моментах страданий сына

— напр., встреча с ним во время несения им креста [16] играет важную роль в католической практике и иконографии «крестного пути»; — присутствии Марии на Голгофе: она стояла «при кресте Иисуса»; умирая, сын велит матери усыновить своего «любимого ученика» [17] ;

- Православная и католическая традиция принимает, что по воскресении Христос прежде всего явился Марии (хотя новозаветные тексты молчат об этом),

- присутствие при вознесении Христа [18]

- присутствие при «сошествии святого духа» на апостолов [19] (здесь иконография отводит ей центральное место).

- По некоторым православным преданиям, Мария участвовала в распределении между апостолами по жребию земель, куда они должны были направиться для проповеди; ей выпала по жребию Иверия (Грузия), с которой она оказалась впоследствии мистически связанной через свою «иверскую» икону, однако ангел указал ей вместо этого путь на Афон (которому предстояло стать мировым центром православного монашества, местом особого посвящения Марии).

- По другой, более распространённой версии, она тихо жила в доме Иоанна Богослова, деля время между молитвами и трудами рукоделия, и посещала места, имеющие отношение к истории жизни Христа.

- События, связанные со смертью Марии (успение), символически как бы повторяют важнейшие смысловые моменты её жизни: возвещение от архангела Гавриила о близкой смерти — новое благовещение, приятие в «небесную славу» (лат. assumptio) — новое «введение во храм».

Как некогда Мария держала на руках младенца Христа, так Христос в византийско-русской и отчасти западной (Дуччо) иконографии успения принимает на свои руки маленькую и хрупкую душу Марии — младенца, родившегося в новую жизнь.

- За успением, то есть разлучением души Марии с телом, следует их чудесное воссоединение и уход воскресшего тела в потусторонний мир: апостолы, раскрывши гробницу для запоздавшего Фомы, обрели её пустой.

Это представление о телесном вознесении Марии на небо, восходящее к раннехристианским апокрифам, догматически сформулировано только в католицизме, и притом очень поздно (1950 г.).

- Момент торжественного увенчания Марии как «царицы небесной» характерен лишь для западной традиции; в 1964 г. католическая церковь объявила Марию «матерью церкви».

Хотя представляется, что жизнь Марии началась, как и у всех людей, — с её рождения (догматическая доктрина о «предсуществовании», аналогичная представлению о «предвечной» жизни Иисуса Христа в ипостаси Логоса, к Марии неприложима), идеи «предвечного замысла» бога о рождении Марии, провиденциального «уготовления» её непорочности «от начала мира» и т. п. играют важную роль в символической образности и иконографии православия и католичества. Эти идеи раскрываются, в частности, через переосмысленную символику Ветхого завета: такие ветхозаветные образы, как неопалимая купина, лестница Иакова [20] , чудесно орошённое руно Гедеона [21] , понимаются как символы Марии (чудо девства, не разрушенного родами, и человеческой природы, не разрушенной присутствием бога, «огня поядающего» — Втор. 4, 24 и др.). Кульминацией всех «знамений» Ветхого завета о Марии считаются слова пророка Исайи: «Господь сам даст вам знамение: се, дева во чреве зачнёт и родит сына, и нарекут имя ему: «С-нами-бог» [22] , — отсюда иконография Марии, окружённой указующими на неё ветхозаветными пророками. Нежданное рождение Марии как бы повторяет чудо рождения её предка Исаака от престарелых Авраама и Сарры. ср. расцветающий жезл Аарона [23] ; По провиденциальному стечению обстоятельств Марии суждено родить Иисуса Христа в мессианском городке Вифлееме, на исконной родине Давидовой династии. отсюда позднекатолическая по своему происхождению иконография Марии, сердце которой пронзено мечом или семью мечами).

Чистота Представление об особой «уготованности» Марии, её «очищенности» от «чрева матери», намеченное уже у сирийского церковного писателя IV в. Афрема (Ефрема Сирина), в католицизме претворилось в особый догмат (окончательно принятый лишь в 1854 г.) о «непорочном зачатии» самой Марии в браке её родителей (а не только «девственном зачатии» ею Иисуса Христа, что является общехристианской догмой), то есть о её полной изъятости из общечеловеческой наследственной греховности, в этом смысле Мария — как бы невинная Ева, пришедшая исправить дело «падшей» Евы; в ней снимается проклятие, постигшее за вину человека мир природы («землю» [24] ), а потому с ней соотнесено вовлечение природной жизни и космических циклов в сферу христианской святости (православное песнопение называет её «всех стихий земных и небесных освящение», «всех времён года благословение»).

Мать-Земля Неортодоксальное заострение этого ортодоксального мотива в художественной литературе — слова персонажа Достоевского «богородица — великая мать сыра земля есть»; ср. также характерную для западноевропейской иконографии позднего средневековья и Возрождения тему «мадонны смирения», сидящей на земле среди цветов, «Мария на земляничной грядке» и т. п. В фольклоре эти аспекты образа Марии контаминировались с пережитками натуралистического язычества, указывающими на связь Марии с мифологическими образами богини земли, природы, богини-матери; но их смысл в контексте христианских религиозно-доктринальных представлений уже иной, поскольку Мария здесь не олицетворение природы как таковой, но «начаток», прообраз, первое явление преображённой, райской природы.

Заступница присутствие на свадьбе в Кане Галилейской, где по просьбе Марии Христом сотворено чудо претворения воды в вино [25] ; с точки зрения православной и католической традиции, чудо это открыло бесконечный ряд милостей, из века в век оказываемых Христом по молитвам Марии, «ходатаицы», «молебницы» и «заступницы» за людей во всех их нуждах. В легенде о Теофиле, восходящей к ранневизантийской среде, но особенно популярной во Франции 13 в. (горельефы тимпана Нотр-Дам в Париже, драматическое «Действо о Теофиле» поэта Рютбёфа), герой, состоящий на службе у епископа, устав от тягот жизни, продаёт свою душу дьяволу и быстро делает карьеру, однако раскаивается и обращается за помощью к Маии, которая отбирает у дьявола расписку Теофила. Здесь выступают два характерных мотива: Мария как «прибежище грешников» и «взыскание погибших» (обозначения соответственно в католической и православной традиции), то есть всепрощающая мать, к которой может обратиться самый безнадёжный грешник; Маия как защитница христианина, своими руками отгоняющая от него дьявола (ср. картину Дж. да Монтерубиано, 1506, на которой Мария грозит палицей бесу, пытающемуся вырвать из-под её покрова вверенного ей отрока). В византийском апокрифе «Хождение богородицы по мукам», получившем распространение и на Руси, Мария испрашивает даже для окончательно осуждённых грешников в аду некоторое облегчение их участи. Целый ряд западных легенд повествует о пропащих людях, которых спасает только верно соблюдаемая среди блудной или воровской жизни привычка каждый день молиться «Ave Maria» (вор остаётся живым, провисев два дня на виселице, и может уйти в монастырь замаливать грехи, даже у отлучённого от церкви беспутного школяра после смерти на губах расцветает роза; в православной легенде о чудотворной иконе «Нечаянная радость» Мария спасает душу молившегося ей каждодневно грешника, обратив его укоризной к покаянию). Жонглеру, представителю осужденной церковью профессии, пытавшемуся угодить Марии фокусами уже после своего вступления в монастырь, та милосердно отирает пот с лица. • Воплощения, символы и атрибуты Дева Мария традиционно облачена в одежды красного цвета и голубой (небесный) плащ — напоминание о её значении как Царицы Небесной. В сценах Страстей цвет одежд может меняться на фиолетовый или серый.

- Дева Мария Милосердие, укрывающая кающегося грешника своим обширным плащом, или стоящая на коленях перед Христом на Страшном Суде, моля его о душах умерших;

- Mater Dolorosa [лат. — Матерь Скорбящая), сокрушающаяся о своем сыне, — ее грудь пронзают семь мечей, символизирующие семь ее скорбей, — или сидящая с его мертвым телом, лежащим у нее на коленях;

- Дева Непорочного Зачатия -доктрина, много дискутировавшаяся- средневековыми теологами, но нашедшая свое обоснование в XVII веке, отстаивавшаяся иезуитами, и с тех пор широко изображавшаяся.

Иконография Девы Марии изобилует разнообразными атрибутами, многие из которых связаны с конкретными повествовательными сценами и упоминаются в связи с ними. Многие из символов заимствованы из Песни Песней Соломона, после того как Бернард Клервоский (1090—1153) интерпретировал ее как аллегорию отношений между Христом и Его девственной Матерью. Наиболее обычны следующие атрибуты:

- лилия или ирисы — чистота, знак совершенной любви, заключающейся в единении человека с Богом, часто соотносится с образом Непорочной Девы / с античных времен, благодаря своему белому цвету, является символом чистоты / чаще, чем любые другие цветы, она является цветком Девы Марии / невеста с которой отождествляется Дева Мария нарекается «лилия долин» и «лилия между тернами» (Песня Песней 2:1-2) / особо ассоциируется с Благовещением

- полумесяц, серп луны — заимствованный у Исиды как царицы небес / указание на связь с древними женскими божествами / в христианской мистике обозначает женский принцип, приносящий свет в тьму Ночи

- солнце и луна — часто соотносится с образом Непорочной Девы

- звезда — обычно изображается на плаще Девы Марии / её присутствие объясняется одним из названий Марии — «Морская звезда» (лат. — Stella Maris), что соответствует значению еврейской формы ее имени Мариам

- двенадцать звезд / корона из двенадцати звезд — часто соотносится с образом Непорочной Девы

- роза (с шипами) — часто соотносится с образом Непорочной Девы

- запечатанная книга

- пояс

- голубь — воплощение Святого Духа

- единорог — целомудрие

- кристалл, окна, другие предметы эмблематически представляющие прозрачность

- лампа

- мост

- лестницу

- семь мечей — в образе Девы Семи Скорбей

- образы и символы отгороженности (от мира), обычно соотносятся с образом Непорочной Девы / «Запертый сад сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник». (Песнь Песней 4, 12)

— закрытые ворота, — сад за стеной/огороженный — запечатанный/закрытый фонтан или источник.

- ливанский кедр — часто соотносится с образом Непорочной Девы

- Древо Жизни, цветущая ветка

- Дерево Иессея — часто соотносится с образом Непорочной Девы / часто принимает форму ветви с цветами / генеалогическое дерево Христа, произрастающее от Иессея, отца Давида («Отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастает от корня его» (Ис., 7)

- незапятнанное зеркало — часто соотносится с образом Непорочной Девы

- башня Давида — часто соотносится с образом Непорочной Девы

- олива, оливковая ветвь — эмблема мира / иногда заменяет собою лилию на картинах Благовещения художников сиенской школы, поскольку лилия была также эмблемой города-соперника Сиены Флоренции

- плод (яблоко, апельсин в голландской живописи [26] ) — как правило в руке Младенеца / традиционный плод Древа познания, указание на Младенца как на будущего Спасителя рода человеческого от первородного греха

- гранат — на картинах Девы Марии и Младенца / здесь используется как указание на Воскресение / античный атрибут Прозерпины, дочери Цереры, каждую весну воскрешающей землю к новой жизни, отсюда ассоциация с идеей бессмертия, воскрешения и Воскресения

- виноград — евхаристическое вино, кровь Спасителя / «Иисус есть виноград Земли Обетованной, кисть, положенная под давильный пресс». Августин (см. Виноточило, Мистическое виноточило) / грозди черного и белого винограда, вероятно, намекают на рассказ Иоанна о ране Христа на кресте: «И тотчас истекла кровь и вода» (19:34) / на картинах Девы Марии и Младенца

- колосья (в сочетании с виноградом) — хлеб Евхаристии / на картинах Девы Марии и Младенца

- вишня — называемая райским фруктом, вручаемая в качестве награды за добродетельность / Небо / на картинах Девы Марии и Младенца

- ореха (обычно изображается расколотый грецкий) — на картинах Девы Марии и Младенца / символика разработана Августином: внешняя зеленая оболочка — плоть Христа, скорлупа — дерево креста, ядро — божественная природа

- кувшин, сосуд для вина, бокал (вино видно явно или оно предполагается, если сосуд непрозрачный) — аналог винограда / на картинах Девы Марии и Младенца

- птица (чаще всего, щегол) — восходит к античному образу души человека, отлетающей с его смертью отлетает / на картинах Девы Марии и Младенца / обычно в руках Младенца / красивое оперение щегла сделало его любимой домашней птицей детей / основание связи с Младенцем Христом — a fortion — легенда о появлении у щегла красного пятнышка в момент, когда он слетел на голову идущего к Голгофе Христа и извлек терновую колючку из брови Христа, испачкавшись в крови Спасителя

XII и еще более того XIII вв. — время религиозного подъема, вызванного крестовыми походами, отличаются столь широким почитанием Девы Марии, что весь этот период эпохой культа Девы Марии. Своё высшее и зримое выражения этот культ получил, в готических соборах Франции, посвящённых Богоматери — Notre Dame. Главный вдохновитель культа Богоматери среди средневековых теологов — Бернард Клервоский. Его интерпретация библейской Песни Песней как развёрнутой аллегории, в которой невеста отождествляется с Девой Марией, — источник богатой образности, окружающей Деву Марию в последующие века. концепция уже известная средневековью / Св. Бернард ее значительно развил

Ее чрезвычайно богатая иконография лишь в небольшой части обязана Евангелиям и, кажется, разрасталась на протяжении столетий в силу необходимости для христианской Церкви иметь фигуру матери — предмет поклонения, являющийся средоточием многих древних религий. Сомнения в ее роли — вроде тех, что были высказаны несторианами в V веке или идеологами Реформации в XVI,- лишь стимулировали создание ее изображений теми, кто оставались ее приверженцами. Несторий отрицал, что Дева Мария может по праву именоваться «Богоматерью» — она была матерью только лишь Христа как человека, но не божественной личности. Этот взгляд был осужден как ересь Эфесским собором в 431 году — вердикт, который способствовал распространению образа «Матери и Младенца» как выражения официальной доктрины. (Такие образы уже долгое время существовали в некоторых языческих религиях, в частности, египетская богиня Исида с ее сыном Гором на коленях, который благополучно продолжал существовать в христианскую эру в некоторых средиземноморских странах. Ранняя Церковь восприняла и использовала его, как и многие другие языческие образы.)

Величественные изображения Девы Марии и Младенца на троне, которые на протяжении многих столетий украшали церковную архитектуру, впервые стали распространяться на Западе в VII веке; они срисовывались с византийских образцов. От своего раннего предназначения быть опровержением несторианства такие изображения сохранили на протяжении средневековья пафос утверждения веры, что становится очевидным из надписей, которые иногда сопровождают их:

«Maria Mater Dei» [лат. — «Мария Матерь Божия»] и «Sancta Dei Genitrix» [лат. — «Святая Богородица»].

Другим ранним стимулом к почитанию Девы Марии было обнаружение того, что стали считать ее портретом, предположительно написанным Св. Лукой.

Росту культа Марии до некоторой степени противилась сама Церковь с ее традиционно враждебным отношением к женщине — отношением, которое культивировалось некоторыми ранними теологами и монашескими институтами, ссылавшимися в оправдание своих взглядов на фигуру Евы (искусительницы).

Изображения в повествовательных сценах Поклонные/молитвенные образы Девы Марии (в отличие от ее изображения в повествовательных сценах, основанных на ее легендарной биографии) приняла несколько другие формы, главным образом довольно позднего происхождения. Среди наиболее важных:

- Дева Мария Милосердие, укрывающая кающегося грешника своим обширным плащом, или стоящая на коленях перед Христом на Страшном Суде, моля его о душах умерших;

- Mater Dolorosa [лат. — Матерь Скорбящая), сокрушающаяся о своем сыне, — ее грудь пронзают семь мечей, символизирующие семь ее скорбей, — или сидящая с его мертвым телом, лежащим у нее на коленях;

- Дева Непорочного Зачатия -доктрина, много дискутировавшаяся- средневековыми теологами, но нашедшая свое обоснование в XVII веке, отстаивавшаяся иезуитами, и с тех пор широко изображавшаяся.

Однако и теперь некоторые аспекты ее изображения, такие, как Дева Мария Четок, имели целью возбудить особое поклонение.

Атмосфера религиозного экстаза, порожденная Контрреформацией, проявилась в видениях, которые переживали мистики, — результат самозабвенной молитвы, а иногда следствие возбуждения от религиозных празднеств. Эти видения, которые во многих случаях были зафиксированы ими в их литературных трудах, могли принимать форму распятого Христа, но в особенности Девы Марии, как правило с Младенцем. Они изображались в итальянском и, реже, испанском искусстве с конца XVI и на протяжении всего XVII века.

Многие из этих символов заимствованы из Песни Песней Соломона, после того как Бернард Клервоский (1090—1153) интерпретировал ее как аллегорию отношений между Христом и Его девственной Матерью, особенно в главе 4, стих 12: «Запертый сад сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник».

Предметы, особенно плоды, птицы и сосуды для питья, которые могут казаться не более чем набором элементов, обычно встречающихся в натюрморте, на самом деле заключают в себе целую систему христианской символики. Их особенно часто можно видеть на картинах художников Северной Европы XV—XVI веков. Интересное развитие этой символической схемы встречается в живописи Северной Европы в первой половине XVII века, когда те же, предметы стали использоваться в натюрморте, сохраняя при этом — как в выборе, так и в расположении — свое значение в качестве декларации христианской веры.

Кроме образа Иисуса Христа, в эпоху Возрождения одним из самых популярных был образ Девы Марии. Вообще говоря, изображения Девы Марии можно подразделить на две категории. С одной стороны, существует много изображений, основными сюжетами которых служат эпизоды из жизни Марии. Они, в основном, носят сюжетно-тематический характер. Их источники — записи Нового Завета, а также богатая традиция, сосредоточенная вокруг Марии, матери Спасителя, которая была благословенной среди жен. Ко второй группе изображений Девы Марии относятся те, которые можно назвать религиозными. (См. главу IX: Троица, Мадонна и ангелы.) Иконы, относящиеся ко второй группе, были созданы, чтобы подчеркнуть выдающиеся качества Марии как Богоматери. Чаще всего изображались следующие события из жизни Девы Марии.

Изображения Девы Марии, относящиеся к эпохе Возрождения, по своей популярности стоят на втором месте после изображений Иисуса Христа. Вообще говоря, Мария служит олицетворением милосердия и чистоты. Она — сострадательная мать, выражающая своей природой всю красоту женственности. В искусстве используется много различных символов и атрибутов, подчеркивающих ее выдающиеся качества.

Символизм Девы Марии как идеала материнства уникален как по своей природе, так и по своему высокому уровню.

Источник