- Индрик-зверь: место в русской мифологии

- Внешний облик

- Среда обитания

- Энтомология названия

- Легенды Поднебесной

- Образ в мифологии

- Сказания Сибири

- Криптозоологическое объяснение

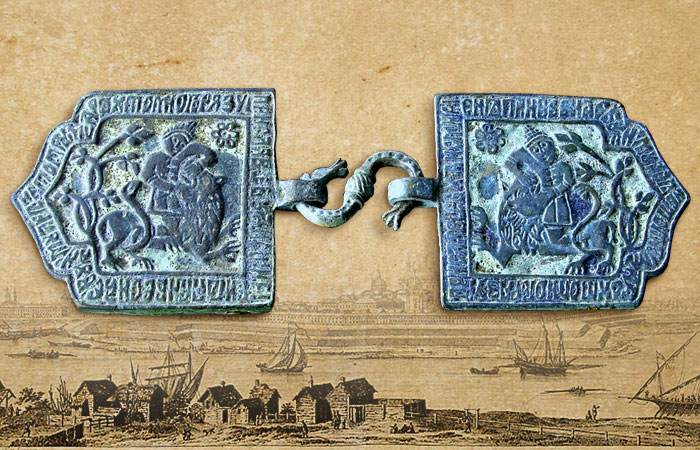

- Русские сказки на поясных пряжках 17-18 веков: Индрик зверь, Китоврас — Полкан, птица Сирин, Алконост и др.

- Зверь лютый — лев

- Индрик зверь — Единорог

- Лев и единорог

- Китоврас — Полкан

- Сокол — Финист, Вольга, Волх

- Бова Королевич

- Сирин, Алконост и другие птицы

- Самсон, разрывающий льва

- Грифон

Индрик-зверь: место в русской мифологии

Каменная (Глубинная) книга до сих пор остается одним из наиболее полных источников сведений о русской мифологии. Собрание пестрит различными образами, которые неизвестны широкой публике, несмотря на то, что в мифологии они играют довольную важную роль, отображая тот или иной аспект мироздания.

К таким героям относится и Индрик-зверь. По внешнему виду, он ближе всего к единорогу из западной мифологии, однако место в легендах у этих двух животных разное.

«Большая земляная мышь», так еще называют Индрика, до сих пор играет важную роль в верованиях и традициях северян, будучи на удивление «живучим» образом из мифологии.

Внешний облик

Если единорога изображают светлым, буквально лучистым, то Индрик как будто бы создан из камня. Под короткой синей шерстью скрывается мускулистое тело. Для зверя нет преград в его диком беге, поскольку Индрик может рассечь гору пополам.

Несмотря на это, зверь лишен разрушительного нрава и нередко выступает помощником главного героя в былинах и сказках.

У него имеется один рог, хотя есть и другие данные, глаза желтого или янтарного цвета, а грива представляет собой живое пламя. Индрику не страшен жар земли, поскольку он обитает в глубоких пещерах и редко показывается перед людьми.

По другим данным, Индрик обладает двумя рогами и шерстью землянисто-серого цвета. Несмотря на то, что зверь принадлежит к копытным, он отлично себя чувствует в горах.

Дыхание Индрика – огонь, так он плавит породу и защищает себя. Кроме того, зверя не редко записывают в спутники Жар-птицы, иногда жонглируя этими понятиями.

Индрика-зверя видели преимущественно на севере, он часто фигурирует в качестве «владыки» всех зверей.

Среда обитания

Водяной дух в шотландской мифологии — лошадь Келпи

Индрик-зверь предпочитает глубину матери-земли и частенько роет себе подземные ходы, длина которых превышает все мыслимые пределы.

Иногда, ему приписывают обучение человечества горнодобывающим ремеслам, поскольку злым зверь не был никогда.

Предположительно, он отображен не только в русской, но и китайской мифологии, где встречается под разными именами.

Твердая шкура Индрика непроницаема для жара и повреждений от жесткой породы, что позволяет ему скрываться от человека за грудами земли.

«Большая землеройка» также питает «любовь» к подземным рекам и озерам, прочищая каналы и давая волю воде, поэтому Индрика ошибочно приписывают к Келпи и другим элементальным духам, хотя он является животным.

Энтомология названия

Имя «Индрик» происходит от ненецкого «йенгора» (йа – земля, гора – вожак), что обозначает мамонта в привычном современном человеку понимании.

Доисторический зверь повергал в ужас население севера, внушая уважение. Образ перекочевал в мифологию, где трансформировался в более благозвучное слово – «Индрик». Примечательно, зверя довольно часто путали с мамонтом при находке скелетов последнего.

Так, к примеру, одно время эти понятия были взаимозаменяемые, пока Индрик не «перешел» в мифологический бестиарий.

Легенды Поднебесной

В Китае зверь известен под именем тин-шу или ин-шу, что буквально значить «земляная мышь». В бестиарии «Бун-зоо-ганн-му» о нем говорится как о мирном гиганте, который обитает на Севере, помогая охотникам, которые заблудились в горах.

Точного описания зверя нет, поэтому остается только догадываться, как именно Индрика видели китайцы.

Приблизительное описание из бестиария гласит о том, что он держится в тени, постоянно живет в пещерах и не выходит на открытое пространство. По размерам он близок к быку, без хвоста, копыто раздвоенное, а окрас очень темный, почти черный. Зверь неимоверно силен, способен выкапывать пещеры в скалистой породе.

Образ в мифологии

Индрик – мирный зверь, он не охотится и питается по одним данным скалистой породой, по другим – растительной пищей.

Согласно последней версии, зверя видели в саду, где Жар-птица воровала яблоки. Именно Индрик ответственен за кражу, поскольку соблазнился вкусными фруктами.

В одной из интерпретаций этой сказки, зверь спустился вместе с Иваном в подземное царство, где помогал тому в приключениях.

В северном же фольклоре, «большая земляная мышь» охраняет земные недра от чрезмерной жадности людей и правит животными.

Некоторые охотники заявляли о том, что сталкивались со зверем во время перехода по горам.

Индрик не стремится контактировать с людьми и ведет изолированный образ жизни.

Впрочем, если зверю или человеку нужна помощь, то он может отойти от собственных принципов и помочь совершенно безвозмездно.

Однако, зверя до сих пор рассматривают сугубо как мифологический образ, поскольку никаких задокументированных прецедентов столкновения с ним не было.

Сказания Сибири

Индрик-зверь в пещере

Об Индрике довольно много рассказов именно у народов Сибири. Его часто описывают как гигантского крота.

Однако, в отличие от других записей в фольклоре, Индрик уже не выглядит как конь с единственным рогом, а скорее напоминает землеройку гигантских размеров.

Очевидцы его появления в самые суровые зимы отмечают, что солнечный свет для зверя губителен, а сам он стремится поскорее скрыться от людей, забрасывая собственные норы землей.

По всей видимости, у Индрика нет проблем с быстрым перемещением под землей, поскольку во время движения, со слов свидетелей, земля буквально дрожит.

Криптозоологическое объяснение

По одной из версий происхождения Индрика, зверь является не более чем криптидом, который сохранил свой генетический код от доисторического предка.

Так, оным животным является либо индрикотерий, гигантское млекопитающее, в холке достигающее 8-10 метров, либо целодонт, то есть шерстистый носорог.

Индрикотерий (лат. Indricotherium) в музее

Такая теория объяснила бы сам факт происхождения гигантского зверя, костяк которого могли спутать с аналогичным у мамонта, поскольку оба животных жили либо непосредственно до оных ископаемых, или же во время глобального похолодания.

В любом случае Индрик-зверь остается не безынтересным образом русской мифологии, неоправданно забытым и искаженным. Он не имеет аналогов и при этом может существовать на самом деле, что делает каждую кроху информации о нем крайне важной как для криптозоологии, так и для культурного наследия.

Источник

Русские сказки на поясных пряжках 17-18 веков: Индрик зверь, Китоврас — Полкан, птица Сирин, Алконост и др.

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Кроме того в русском обществе всегда был важен статус человека, а значит большое внимание уделялось надлежащим статусу атрибутам. Одним из таких атрибутов являлся пояс с прягой, которую всегда было видно поверх одежды. Чем красивее и богаче пряга, тем выше статус ее владельца. Оттого сегодня русские поясные пряжки 17-18 веков являют собой большой и малоизученный пласт в русской истории и культуре. В первой части мы уже рассказывали о том, откуда пошли поясные пряжки на Руси и как их носили . В этом материале мы расскажем о некоторых сказочных сюжетах на них.

Зверь лютый — лев

В символизме льва заключены многие качества, привлекающие мужчин, выбравших военную стезю. В глазах людей лев — зверь с неудержимой силой и энергией, в то же время сдержанный и независимый.

Это существо, неудержимое в бою, всегда упорно и последовательно приходит к победе. Зверь лютый, изображен и на чернильнице (А).

Дополнительные детали пояса

Образ «Лютого зверя» — льва, широко использовался при изготовлении украшающих пояса накладок. До нашего времени дошла традиция подобных украшений, портупеи офицерских кортиков украшаются подобными накладками.

Интересным примером является рисунок на пряжке для крепления ремней подвеса. Стоящий воин с мечом в левой руке и ножнами в правой (А), является измененным зеркальным отражением рисунка архангела Михаила на нательных и наперсных крестах XV — XVI веков (Б).

Индрик зверь — Единорог

В «Азбуковниках» из России ХVI – ХVІІ веков индрик-зверь был показан непобедимым ужасным зверем, больше напоминающем змея, вся сила которого заключалась внутри единственного рога: «Индрик-зверь имеет на голове могучий и большой рог, ужасный и непобедимый; без рога же он не бывает в силе» .

Как и многие сказочные существа он представляет собой соединенный образ двух разных мифических существ — живущего под землей чудовища с одним рогом, представление о котором сложилось от находок в земле бивней мамонта и многовековой традиции Европы с представлением об этом звере как олене с рогом во лбу и конской гривой. Единорог считался символом силы и непорочности, а изловить его была способна лишь девственница.

В символике изображений на пряжках единорог достаточно частый персонаж, особенно в паре со львом — «зверем лютым». Эти два символических зверя часто использовались в геральдике. Самый яркий пример — в качестве держателей щита с гербом Великобритании. Подобное изображение широко известно на русских чернильницах XVII века.

Интересным примером является пряжка, где Единорог побеждает дракона. Побежденный дракон находится под ногами зверя, чем напоминает сюжет со святым Георгием (А).

Лев и единорог

На пряжках единорог и лев встречаются в трех вариантах. В первом варианте они изображаются вместе у Древа Жизни (А). Во втором варианте древо отсутствует (Б). Как правило, эти изображения близки западной традиции изображения персонажей.

Однако, по мере подражательного изготовления пряжек, изображения приобретают русские черты (В). В третьем варианте лев и единорог соседствуют на отдельных половинках пряжки и имеют чисто русское воплощение.

Китоврас — Полкан

Об этом персонаже говорится: «…днем он царствует над людьми (в царстве Лукоморье), ночью же оборачивается зверем Китоврасом и царствует над зверьем» .

Как и некоторые другие персонажи, образ Китовраса заимствован из древнегреческой мифологии, это кентавр — получеловек-полуконь. Другое его название — «Полкан (полуконь)». Популярны были на Руси повествования о царе Соломоне и Китоврасе.

Сокол — Финист, Вольга, Волх

Этот персонаж, представленный на половине пряжки, имеет древнейшие корни в языческой мифологии славянских племен.

Войдя в русский фольклор под разными именами и в разном обличии, он олицетворяет собой глубинный образ крылатого бога Рода — создателя мира, именно отсюда вытекает и некая свастичность в облике самой фигурки на пряжке XVII века. Образы орла и сокола частично переплетаются во времени, это хорошо прослеживается в различных мифах и сказках. Образ Рода в виде орла известен в поздних мифах и отражает борьбу и победу Создателя Мира над древним богом Ящером, подчинение Ящера Роду и исполнение им своих обязанностей по обеспечению непрерывности солнечного цикла под присмотром Рода.

Благородство и бесстрашие этой птицы способствовало желанию князей выбрать сокола-сапсана своим тотемом, ставшим в дальнейшем гербом или частью герба. В сказочном варианте в сокола мог превращаться богатырь Вольга Святославича или Волх Всеславьевич, продолжая сражение с врагом в этом образе. Изображение на половине пряжки соответствует именно этому образу сокола-воина. Еще одним персонажем русских сказок обращающимся в сокола, является Финист Ясный Сокол. Но лиричность этого образа отражает больше женское восприятие этой прекрасной, гордой и смелой птицы.

Бова Королевич

Гвидон, Додон, Салтан, Полкан. Эти персонажи знакомые нам по сказкам А. С. Пушкина попали в его поэзию из «Гистории о некоем храбром витязе и о славном богатыре о Бове Королевиче». Эта средневековая авантюрно-приключенческая повесть, нашедшая свое воплощение даже в символике поясных пряжек второй половины XVII века пользовалась огромной популярностью. На представляемой пряжке, известной автору пока в единственном экземпляре, мы видим сидящего на богатырском коне всадника в короне, в правой руке у него меч-кладенец.

Ленточная надпись представляет персонаж — «БОВАКОРОЛ» (А). К сожалению прочесть надпись далее не удалось. Правая половина пряжки могла нести как зеркальное изображение первой, так и изображение «Китовраса — Полкана», с которым

сражался Бова.

Другое изображение скачущего всадника автору известно только на круглых медальонах ключей-застежек, причем в варианте с хорошим профессиональным рисунком (А) и в примитивном варианте (Б). Учитывая общие тенденции в изображениях на пряжках этого типа, есть вероятность того, что пряжки с таким изображением скачущего всадника существовали.

Сирин, Алконост и другие птицы

Алконост – так называли птицу любви и вечной тоски. Когда человек слышал пение Алконоста, от восторга он забывал всё на свете. Но ничего плохого людям Алконост людям не делал.

Феникс – птица, которая своим пением ставила на ноги больных и возвращала зрение слепцам. Она ела золотые яблоки, которые дарили вечную молодость, здоровье и бессмертие.

Сирин – тёмная птица, несущая смерть из подземного мира. И именно изображение Сирина чаще других мифологических героев использовалось в народном искусстве в качестве украшения различных предметов.

Павлин, которого часто можно увидеть в различных композициях народных росписей – это птица-пава. Изображение этой птицы известно ещё с античных времён – оно встречалось и в Киевской Руси, и в Византии. Интересно, что птица эта была только женского рода. На росписях можно увидеть этих птиц, стоящих по разные стороны дерева или куста. Как правило они изображены крупным планом. Иногда в народных изображениях павы можно узнать петуха, кукушку или утку. А вот это изображение больше напоминает журавля.

С течением времени образ Сирина был несколько нивелирован и отошел от греческого первоисточника. Эта сказочная птица перестала быть вестницей беды, а трансформировалась в своеобразный оберег и защитника . Её изображали на шкафах и сундуках, чтобы помогала сберечь добро, а также на женских украшениях – чтобы защищала их владелицу от сглаза и порчи.

Образ птицы Алконост претерпел неожиданные превращения на русской почве, она стала птицей печали. Так же изменила своё предназначение и другая птица радости — Гамаюн, она стала предсказательницей и символом мировой мудрости. В

образе птицы Феникс (Жар птицы) сплелись различные корни, эта райская птица (павлин) стала символом воскресения у

христиан и персонажем народных сказок.

Самсон, разрывающий льва

Образ Самсона на Руси был аллегоричен и использовался при чеканке монет. Как отмечали в своих исследованиях О. П. Мамонтова и В.В. Зайцев на московских деньгах, которые чеканили во второй половине 1620-х годов, изображали Самсона, которые борется со Львом. Этот сюжет для монет был широко распространён на закате правления великого московского князя Василия Дмитриевича. Популярность сюжета о Самсоне, который расправился со львом, обоснована исторически – этот образ стал символом юного сына и наследника Василия Дмитриевича.

В то время Василий I предпринимал серьёзные усилия, чтобы упросить княжескую власть, и всё для того, чтобы закрепить наследственные права собственного сына. А изображение на оборотной стороне монет Самсона должны было сформировать у людей образ юного наследника как героя, которые готов к совершению подвигов и сможет победить «иго иноверцев».

Историки отмечают, что, хотя изображение Самсона на деньгах XV века несколько схематично, высока вероятность того, что именно этот образ и сюжет был позаимствован для пряжек в XVII веке.

Грифон

Грифоны — грозные крылатые существа, олицетворяющие собой высшие силы нашего мира. Они наделены такими качествами, как могущество и сила, бдительность и неотвратимость праведной кары. Тем не менее, в представлении русского народа грифоны изначально относятся благожелательно к человеку. Внешне — это мифическое чудище с телом льва, но голова и крылья у грифона орлиные. Являясь симбиозом образов двух царственных зверей, грифон символизирует власть над главными сферами мирового бытия: орел повелевает воздухом, а лев царствует на земле.

Нередко в сказаниях и легендах разных народов грифон является стражем и воином. Мифическое существо стоит на страже Древа Жизни, богатства или мистических знаний. Не просто так сюжет «полёт царя Александра» (Македонского) на грифонах был популярен на Руси и во всём христианском мире.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник