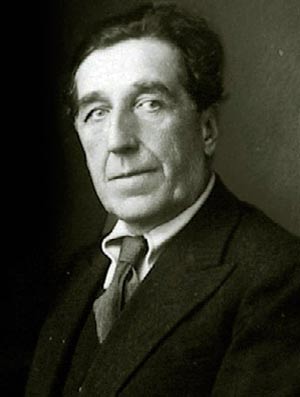

Игорь Северянин

Биография

«Книги, написанные в Серебряном веке – это весь русский интеллектуальный багаж», – говорил журналист и педагог Дмитрий Васильевич Быков.

И с этим утверждением нельзя не согласиться, потому что время, пришедшее вслед за «золотым», подарило не только «Пощечину общественному вкусу», манифест, в котором кубофутуристы призывают «сбросить с парохода современности Достоевского и Пушкина», но и множество литературных течений и группировок.

Произведения, написанные в Серебряном веке, будоражат умы читателей и по сей день, а стихотворения Ахматовой, Маяковского и Блока цитируются не только взрослыми, но и молодежью. Стоит отметить и популярного поэта Игоря Северянина, который в буквальном смысле собирал на своих выступлениях целую толпу благодарных слушателей. Этот мастер пера знаком по стихотворениям «Ананасы в шампанском», «Это было у моря», «Я – гений», и т.д.

Детство и юность

Игорь Васильевич Лотарев (настоящая фамилия поэта) родился 4 (16) мая 1887 года в культурной столице России – Санкт-Петербурге. Будучи ребенком, Игорь рос в 66-м доме на Гороховой улице – центральной фешенебельной магистрали города. Будущий литературный деятель воспитывался в благополучной и состоятельной семье.

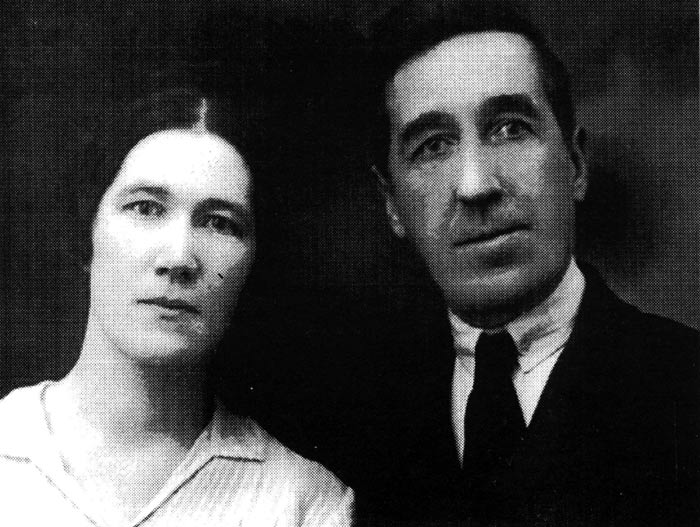

Его отец Василий Петрович, выходец из владимирских мещан, дослужился до высшего чина и стал командовать железнодорожным батальоном, а его супруга Наталья Степановна приходилась дальней родственницей поэту Афанасию Афанасьевичу Фету и была дочерью дворянина Степана Сергеевича Шеншина. Но, к сожалению, как это часто и бывает, родители маленького Игоря Лотарева решили пойти разными дорогами и подали на развод в 1896 году. Что стало камнем преткновения между Василием Петровичем и Натальей Степановной – доподлинно неизвестно.

Далее мальчик проживал в имении родственников, которое находилось в деревне Владимировке Череповецкого района. В Череповце юноша успел окончить только четыре класса реального училища, а затем, в 1904-м, переехал к отцу на северо-восток Китая. Но в том же году Лотарев-старший умирает, поэтому Игоря забирают обратно в Санкт-Петербург к матери.

Литература

Можно сказать, что Игорь Васильевич родился под счастливой звездой, ведь его литературный талант стал проявляться еще с самого детства. Когда Северянину исполнилось семь-восемь лет, он под влиянием любимого поэта Алексея Константиновича Толстого взялся за чернильницу и перо и начал сочинять стихи. С 1904 года Лотарев начинает регулярно печататься в журналах, надеясь получить отклик от редакторов, но его детские стихи особого эффекта на читателей не произвели.

Таким образом, на страницах литературных изданий красовались произведения молодого Игоря Лотарева, которые он подписывал нетривиальным псевдонимом «Граф Евграф д’Аксанграф». Но официальным стартом в своей творческой биографии Игорь Васильевич считал публикацию от 1905 года в журнале для солдат и народа «Досуг и дело».

Осенью 1907-го в Гатчине писатель познакомился с Константином Михайловичем Фофановым, которого считал своим предтечей и наставником. По слухам, этот день навсегда остался в памяти Лотарева, потому что Фофанов стал первым из поэтов, кто оценил его литературный талант и стал для Северянина путеводной звездой в безграничном мире литературных строк. Примерно в это же время Лотарев становится Игорем Северяниным. Примечательно то, что Северянин – это не фамилия, а второе имя, которое поэт считал своеобразным оберегом и мифологемой.

Далее Игорь Васильевич на собственные деньги издал 35 брошюр, которые позже планировал объединить в поэтический сборник под названием «Полное собрание сочинений». Одна из рукописей Северянина, благодаря писателю Ивану Федоровичу Наживину, попала в руки знаменитому Льву Николаевичу Толстому. Ознакомившись с произведением «Хабанера II», автор романа «Война и мир» раскритиковал творчество Северянина в пух и прах.

«Чем занимаются, чем занимаются…И это – литература? Вокруг – виселицы, полчища безработных, убийства, невероятное пьянство, а у них – упругость пробки…», – отозвался о стихотворении русский классик.

Иван Федорович не промедлил отправить эту цитату во многие издания, поэтому со словами, сказанными Толстым, ознакомились многие любители поэзии и, собственно, сам Северянин. Но такая беспощадная критика не сломила талантливого представителя постмодернизма, а наоборот, пошла ему на руку. Ведь, как говорится, черный пиар – тоже пиар. Имя Игоря Васильевича стало известным, его бранили все, кому не лень. А журналы, жаждущие сенсации и наживы, охотно печатали рукописи Северянина на своих страницах.

В 1909 году вокруг писателя начал образовываться кружок поэтов, а в 1911-ом сложилось полноценное творческое объединение эгофутуристов. Для этого литературного течения были характерны неологизмы, рафинированность ощущений, культ личности и себялюбие, которое талантливые люди пытались выставить напоказ. Но основатель нового литературного движения пробыл в этом кружке недолго, в 1912 году Игорь Северянин обзавелся популярностью среди символистов и пустился в сольное плавание.

Стоит сказать, что отстранение автора «В августе» от эгофутуристов ознаменовалось скандалом: Константин Олимпов (сын Фофанова) оклеветал Игоря Васильевича в статье, к тому же между поэтами возникло разногласие — Олимпов во всеуслышание заявлял, что именно он, а не Северянин является создателем эгофутуризма.

«Находя миссию моего Эго-Футуризма выполненной, я желаю быть одиноким, считаю себя только поэтом, и этому я солнечно рад», – выразился Игорь Северянин в своем открытом письме.

В 1913 году писатель, запомнившийся современникам литературными брошюрками, издает свой первый сборник стихотворений под названием «Громокипящий кубок», который принес талантливому поэту всеобщее признание и славу. Такое экстравагантное название цикла было придумано Северяниным благодаря стихотворению Тютчева «Весенняя гроза».

Эта книга состоит из четырех непохожих друг на друга разделов, где Игорь Северянин завуалированно доносит до любителей поэзии свои философские мысли. Основные тематики стихотворений Северянина – это красота природы и человеческие чувства.

Федор Сологуб встретил сборник Северянина тепло и написал к нему мини-рецензию, где выразил бесконечную радость в связи с рождением нового поэта. В 1912 году Игорь Васильевич впервые выступил перед живой аудиторией, а через год принял участие в турне Федора Сологуба и разъезжал по городам России.

В биографии Северянина существуют как взлеты, так и сокрушительные падения. Но, основываясь на фактах, можно предположить, что Игорь Васильевич был человеком крепкой закалки. Например, когда он выступал перед любителями поэзии в Тифлисе, публика восприняла Северянина не как поэта, а как комика: людям было непривычно слышать чтение стихотворений нараспев (Игорь Васильевич это делал с особенной манерой), поэтому зрительский зал буквально задыхался от смеха.

Но уже на последующих выступлениях Северянина публика сначала взрывалась от громких аплодисментов, а потом затихала, внимая каждому слову Северянина. Позже у ног Игоря Васильевича оказывалось несчетное количество алых роз.

В 1915 году Северянин издает сборник «Розирис», куда вошло знаменитое стихотворение «Ананасы в шампанском». Поэт Вадим Баян говаривал, что, когда Владимир Маяковский был в гостях у Игоря Васильевича, он окунул кусочек тропического фрукта в искристый напиток. Северянин последовал примеру товарища, после чего у него родились первые строчки стихотворения.

В 1918 году из-за большевистского переворота Игорь Северянин, как и многие литературные деятели, был вынужден уехать из России в Эстонию. В годы эмиграции мастер слова издал несколько поэтических сборников: «Соловей», «Классические розы», «Вервэна», также написал романы в стихах, например, «Рояль Леандра (Lugne)», и создал утопию «Солнечный дикарь». Помимо прочего, Игорь Васильевич не только сочинял стихотворения, но и переводил эстонские произведения на русский язык.

Личная жизнь

Игорь Северянин снискал себе славу Казановы. И это неудивительно, ведь в жизни представителя поэзии Серебряного века было несчетное количество женщин, которым он воспевал дифирамбы. Но Игорь Васильевич не был легкомысленным мужчиной, который любил менять барышень как перчатки, просто в силу своей натуры он был чрезвычайно влюбчивым и окунался в страстные романы с головой.

Впервые стрела Купидона пронзила сердце Северянина, когда ему было 12 лет. Поэт влюбился в свою кузину, 17-летнюю Елизавету Лотареву, которая стала его музой и вдохновляла на творческие потуги. Когда Елизавете исполнилось 22 года, она вышла замуж. По слухам, на церемонии бракосочетания присутствовал и Северянин. Но сие торжественное событие сильно повлияло на юношу, поговаривают, что ему стало дурно прямо в церкви.

Когда гению литературы исполнилось 18 лет, на его жизненном пути встретилась Евгения Гуцан. Одарив златовласую девушку стихами, Игорь Северянин предложил Евгении пожить под одной крышей. Правда, их отношения продлились всего три недели. По неофициальной информации, от Северянина Гуцан родила девочку Тамару. Несмотря на столь непродолжительную совместную жизнь, Игорь Васильевич все время вспоминал девушку и посвящал ей сборники стихотворений.

В 1921 году поэт расстался со своей фиктивной женой Марией Васильевной Волнянской и сделал предложение руки и сердца Фелиссе Круут. Таким образом, дочь домовладельца Фелисса стала единственной законной супругой Игоря Северянина, которая терпела постоянные гастрольные романы одаренного поэта.

«А я от страсти гибну… Представляете ли себе меня способным пламенеть к одной пять лет? … Жена сначала этому не очень сочувствовала, но потом махнула рукой, ушла в себя, с презрительной иронией наблюдает теперь свысока и издали», – описывал в письме Игорь Северянин чувства к пассии Евдокии Штранделл.

После того как Игорь Васильевич начал вести любовную переписку с некой Верой Борисовной Коренди, терпению Фелиссы пришел конец, и она выгнала горе-супруга из дома. Вера Борисовна утверждала, что от Северянина у нее родилась дочь Валерия (первоначально записанная под иными отчеством и фамилией). Также у поэта родился сын Вакх Игоревич.

Смерть

Благодаря эпистолярному наследию, в котором Игорь Васильевич скрупулезно описывал товарищам свое физическое и душевное состояния, стало ясно, что эгофутурист страдал тяжелой формой туберкулеза. В 1940 году Северянин вместе с Верой Борисовной переехал в Пайде, центральную часть Эстонии, где Коренди предложили работу учителя.

В то время здоровье Игоря Васильевича резко ухудшилось. Далее мастер пера и возлюбленная переехали в Таллинн, где Северянин и скончался 20 декабря 1941 года от сердечного приступа. Похороны прошли скромно, Игорь Васильевич был предан земле на Александро-Невском кладбище.

Источник

Игорь Северянин — биография, информация, личная жизнь

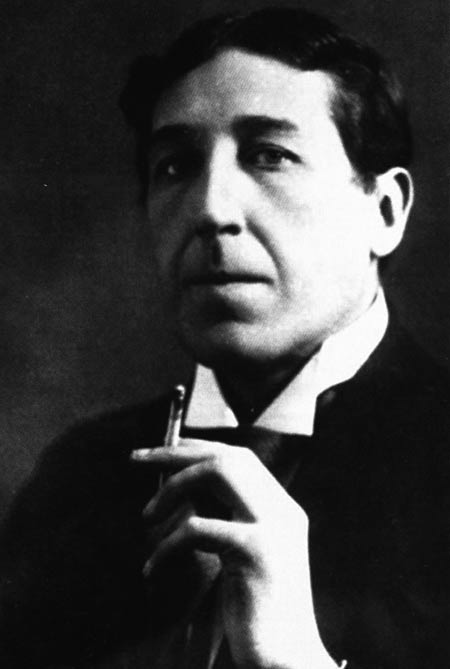

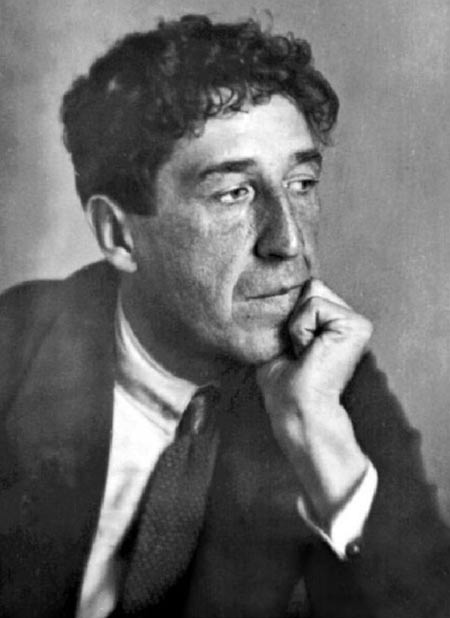

Игорь Северянин

Игорь Северянин (Игорь-Северянин, Игорь-Сѣверянинъ). Настоящее имя — Игорь Васильевич Лотарев. Родился 4 (16) мая 1887 года в Санкт-Петербурге — умер 20 декабря 1941 года в Таллине. Русский поэт, эгофутурист. Представитель поэзии периода Серебряного века.

Игорь Лотарев, ставший широко известным как Игорь Северянин, родился 4 (16 по новому стилю) мая 1887 года в Санкт-Петербурге.

Отец — Василий Петрович Лотарев (1860-1904), капитан I-го железнодорожного батальона (впоследствии полка).

Мать — Наталья Степановна Лотарева (ум. 13 ноября 1921; урожденная Шеншина, по первому браку Домонтович — вдова генерал-лейтенанта Г. И. Домонтовича), дочь предводителя дворянства Щигровского уезда Курской губернии Степана Сергеевича Шеншина.

По линии матери Игорь Лотарев был в родстве с Афанасием Фетом (Шеншиным). Также поэт упоминал о родстве с историком Николаем Карамзиным.

Родился он в Петербурге в доме номер 66 на Гороховой улице.

Его раннее детство прошло в Петербурге. После разрыва отношений между родителями жил в имении дяди Михаила Петровича Лотарева «Владимировке» или в имении тетки Елизаветы Петровны Лотаревой «Сойвола» на реке Суда в Новгородской губернии (ныне Вологодская область), под Череповцом. В имении «Владимировка» находится музей Игоря Северянина.

В Череповецком реальном училище он окончил четыре класса. В 1904 году уехал к отцу в Манчжурию в город Дальний, также некоторое время жил в Порт-Артуре (Люйшунь). Накануне Русско-японской войны вернулся в Петербург, к матери, с которой проживал в доме сводной сестры Зои (урожденной Домонтович).

Творчество Игоря Северянина

Регулярно публиковаться начал с 1904 года. Вышли его стихотворения «К предстоящему выходу Порт-Артурской эскадры. Стихотворение», «Гибель «Рюрика». Стихотворение», «Подвиг «Новика». К крейсеру «Изумруд». Стихотворения». Свои первые публикации в периодических изданиях Игорь Лотарев подписывал псевдонимами «Граф Евграф д’Аксанграф» (accent grave), «Игла», «Мимоза».

Поэт издал за свой счет 35 брошюр, которые предполагал позже объединить в «Полное собрание поэз». Первые 8 брошюр (девятая брошюра «Сражение при Цусиме» получила цензурное разрешение, но не была напечатана) автор предполагал объединить в цикл «Морская война». Первые 15 изданий подписаны гражданским именем поэта, последующие 20 псевдонимом «Игорь-Северянин».

Появление псевдонима связано со знакомством и последующей дружбой с поэтом старшего поколения Константином Михайловичем Фофановым в ноябре 1907 года в Гатчине. Авторская версия псевдонима без разделения на имя и фамилию — «Игорь-Северянин» — это акт инициации (рождение «поэта»), оберег и мифологема. Сложный псевдоним является фактом культурного и литературного процесса в России в начале XX века. Константина Фофанова и рано умершую Мирру Лохвицкую Игорь Северянин считал своими предтечами.

Одну из брошюр Игоря-Северянина писатель Иван Наживин привез в имение Льва Толстого Ясная Поляна. Комментарий писателя о стихотворении «Хабанера II» было предано огласке в прессе: «Чем занимаются, чем занимаются. И это — литература? Вокруг — виселицы, полчища безработных, убийства, невероятное пьянство, а у них — упругость пробки. ».

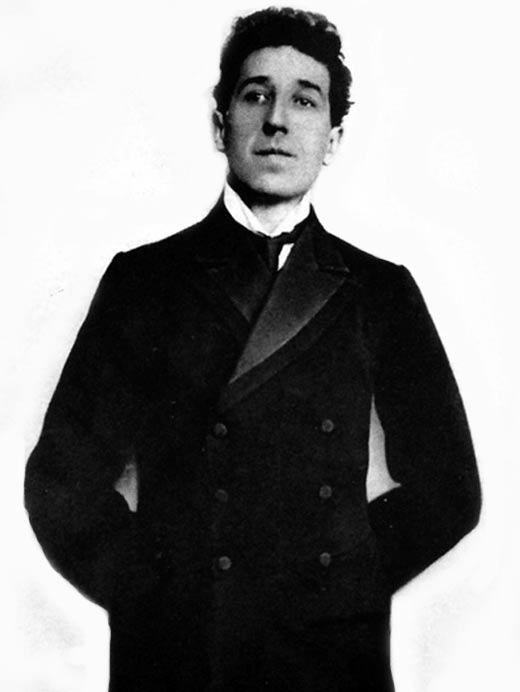

Игорь Северянин в молодости

В 1911 году Игорь-Северянин вместе с издателем газеты «Петербургский глашатай» Иваном Игнатьевым (Казанским), сыном Константина Фофанова Константином Олимповым и Грааль Арельским (Стефан Стефанович Петров) основал литературное направление эгофутуризм. Возникновение течения связывают с брошюрой Игоря Северянина «Пролог эго-футуризма. Поэза-грандиоз. Апофеозная тетрадь 3-го тома. Брошюра 32-я».

Игорь-Северянин покинул группу эгофутуристов менее чем через год, пояснив, что задачу «Я — в будущем» он выполнил. Расставание с эгофутуристами было ознаменовано скандалом, о чем поэт писал: «Константин Олимпов в печати оклеветал меня. Я прощаю его: мое творчество доказательно. Теперь, когда для меня миновала надобность в доктрине: «я в будущем», и, находя миссию моего Эго-Футуризма выполненной, я желаю быть одиноким, считаю себя только поэтом, и этому я солнечно рад. Смелые и сильные, от вас зависит стать Эго-Футуристами!».

Дебют Игоря-Северянина в Петербурге состоялся в октябре 1912 года в Салоне Сологуба на Разъезжей улице, а уже 20 декабря — в Москве, в Обществе свободной эстетики у Валерия Брюсова. В марте 1913 года Игорь-Северянин принимает участие в турне Федора Сологуба по западу и югу России: Минск, Вильно, Харьков, Екатеринослав, Одесса, Симферополь, Ростов-на-Дону, Екатеринодар, Баку, Тифлис, Кутаис. К 1918 году поэт принял участие в 48 концертах и 87 дал лично (всего 135).

Первый большой сборник стихов Игоря-Северянина «Громокипящий кубок» вышел в 1913 году в издательстве Сергея Соколова (Кречетова) «Гриф». Предисловие к сборнику написал Федор Сологуб: «Одно из сладчайших утешений жизни — поэзия свободная, легкий, радостный дар небес. Появление поэта радует, и когда возникает новый поэт, душа бывает взволнована, как взволнована бывает она приходом весны». В сквозной нумерации поэта сборник получил статус первого тома.

В ноябре 1913 года Игорь-Северянин и Владимир Маяковский дважды выступают вместе: 16 ноября на вечеринке вологодского землячества в зале Высших Петербургских женских курсов и 29 ноября на вечере в зале «Соляного городка». Знаменитое турне поэтов по югу России в январе 1914 года организовал Вадим Баян (Владимир Иванович Сидоров).

Эстонский поэт Вальмар Адамс, близко знавший Игоря-Северянина, заметил, что у того была великолепная музыкальная память, позволявшая ему на слух воспроизводить даже самые сложные оперные партии: «А голос у него был концертный — стены дрожали!» На своих первых выступлениях Игорь-Северянин пел свои поэзы на мотив полонеза Филины из оперы Амбруаза Тома «Миньона».

Поэт-экспрессионист Сергей Спасский описывал выступление Игоря Северянина в Тифлисе: «Он вышел нераскрашенный и одетый в благопристойный сюртук, Был аккуратно приглажен. Удлиненное лицо интернационального сноба. В руке лилия на длинном стебле. Встретили его полным молчанием. Он откровенно запел на определенный отчетливый мотив. Это показалось необыкновенно смешным. Вероятно, действовала полная неожиданность такой манеры. Смешил хлыщеватый, завывающий баритон поэта, носовое, якобы французское произношение. Все это соединялось с презрительной невозмутимостью долговязой фигуры, со взглядом, устремленным поверх слушателей, с ленивым помахиванием лилией, раскачивающейся в такт словам. Зал хохотал безудержно и вызывающе. Люди хватались за головы. Некоторые, измученные хохотом, с красными лицами бросались из рядов в коридор. Такого оглушительного смеха я впоследствии ни на одном поэтическом вечере не слыхал. И страннее всего, что через полтора-два года такая жe публика будет слушать те же стихи, так же исполняющиеся, в безмолвном настороженном восторге».

Также Константин Паустовский вспоминал одно из выступлений Игоря Северянина: «На эстраду вышел мой пассажир в черном сюртуке, прислонился к стене и, опустив глаза, долго ждал, пока не затихнут восторженные выкрики и аплодисменты. К его ногам бросали цветы — темные розы. Но он стоял все так же неподвижно и не поднял ни одного цветка. Потом он сделал шаг вперед, зал затих, и я услышал чуть картавое пение очень салонных и музыкальных стихов: «Шампанское — в лилию, в шампанское — лилию! Ее целомудрием святеет оно! Миньон с Эскамильо, Миньон с Эскамильо! Шампанское в лилии — святое вино!» В этом была своя магия, в этом пении стихов, где мелодия извлекалась из слов, не имевших смысла. Язык существовал только как музыка. Больше от него ничего не требовалось. Человеческая мысль превращалась в поблескивание стекляруса, шуршание надушенного шелка, в страусовые перья вееров и пену шампанского».

В январе 1918 года Игорь-Северянин уезжает из Петрограда в Эстонию, где поселяется в поселке Тойла. В феврале, выполняя обязательства перед антрепренером Федором Долидзе, Игорь-Северянин едет в Москву, где принимает участие в «выборах короля поэтов», который состоялся 27 февраля 1918 года в Большой аудитории московского Политехнического музея. После выборов был издан специальный альманах «Поэзоконцерт. Избранные поэзы для публичного чтения». Кроме Игоря Северянина, в нем принимали участие Мария Кларк, Петр Ларионов, Лев Никулин, Елизавета Панайотти, Кирилл Халафов.

В первых числах марта 1918 года Игорь Северянин возвращается в Эстонию, которая после заключения Брестского мира оккупирована Германией. В Тойла он попадает через карантин в Нарве и фильтрационный лагерь в Таллине. Больше в Россию он уже никогда не попадет.

Эмиграция Игоря Северянина

Распространена версия о том, что поэт еще до революции приобрел дачу в местечке Тойла, однако это не так: в 1918 году он снимал полдома, принадлежавшего местному плотнику Михкелю Крууту.

Какое-то время его многочисленное семейство существовало за счет гонорара за участие «в выборах короля поэтов». Концертную деятельность в Эстонии поэт начинает 22 марта 1919 года с концерта в Ревеле в Русском театре: в первом отделении выступают Стелла Арбенина, Г. Рахматов и В. Владимиров, во втором отделении — Игорь Северянин. Всего за годы жизни в Эстонии он дал более 40 концертов. Последнее публичное выступление состоялось в зале Братства Черноголовых 14 марта 1940 на юбилейном вечере по случаю 35-летия литературной деятельности.

В том же 1921 году Северянин принял присягу на верность Эстонии и с 5 сентября вступил в эстонское гражданство. Делая выбор между «стилическим выкрутасом и безвыкрутасной поэмой» Игорь-Северянин «простотой идет va banque» (Автобиографический роман в стихах «Колокола собора чувств»). Предваряя роман в строфах «Рояль Леандра. (Lugne)», поэт заявляет: Не из задора, не для славы / Пишу онегинской строфой / Непритязательные главы / Где дух поэзии живой. В первые годы эмиграции поэт активно гастролирует в Европе: Латвии, Литве, Польше, Германии, Данциге, Чехословакии, Финляндии. В декабре 1930 года через Ригу поэт с женой отправляется в Югославию, где Державная комиссия для русских беженцев организует ему турне по русским кадетским корпусам и женским институтам.

В феврале 1931 года поэт добирается до Парижа, где стараниями князя Феликса Юсупова ему организуют два выступления в залах Debussy (12 февраля) и Chopin (27 февраля), оба зала на Rue Daru, 8. На втором выступлении присутствовала Марина Цветаева, которая написала: «Единственная радость (не считая русского чтения Мура, Алиных рисовальных удач и моих стихотворений — за все это время — долгие месяцы — вечер Игоря Северянина. Он больше чем: остался поэтом, он — стал им. На эстраде стояло двадцатилетие. Стар до обмирания сердца: морщин как у трехсотлетнего, но — занесет голову — все ушло — соловей! Не поет! Тот словарь ушел. При встрече расскажу все как было, пока же: первый мой ПОЭТ, то есть первое сознание ПОЭТА за 9 лет (как я из России)».

Затем были турне по Болгарии с ноября по декабрь 1931 года и последняя заграничная поездка длиной более года: начавшееся в Румынии в марте 1933, продолжившееся в Болгарии и Югославии, это балканское турне закончилось в апреле 1934 года в Кишиневе.

В годы эмиграции поэт издал новые сборники стихов: «Вервэна» (Юрьев, 1920), «Менестрель» (1921), «Миррэлия» (Берлин, 1922), «Соловей» (Берлин, 1923), «Классические розы» (Белград, 1931), и другие. Им создано четыре автобиографических романа в стихах: «Роса оранжевого часа» (детство), «Падучая стремнина» (юность), «Колокола собора чувств» (рассказ о турне 1914 года с Маяковским и Баяном), «Рояль Леандра. (Lugne)» (панорама художественной жизни Петербурга). Особое место занимает утопия «Солнечный дикарь» (1924).

Игорь-Северянин стал первым крупным переводчиком эстонской поэзии на русский язык. Ему принадлежит первая антология эстонской поэзии на русском языке «Поэты Эстонии» (Tartu, 1928), два сборника стихов Хенрика Виснапу — «Amores» (Москва, 1922) и «Полевая фиалка» (Нарва, 1939), два сборника стихов Алексиса Раннита (Алексея Долгошева) — «В оконном переплете» (Tallinn, 1938) и «Via Dolorosa» (Стокгольм, Сев. Огни, 1940) и сборник стихов поэтессы Марие Ундер «Предцветенье» (Таллин, 1937).

Большой интерес представляет сборник «Медальоны» (Белград, 1934), составленный из 100 сонетов — характеристик, посвященных поэтам, писателям и композиторам. В каждом сонете обыграны названия произведений персонажа.

Также интересны исследование «Теория версификации. Стилистика поэтики» и воспоминания «Мое о Маяковском» (1940).

Смерть Игоря Северянина

Последние годы жизни Игорь Северянин провел в Саркюле — деревушке между устьем Россони и берегом Финского залива. Ныне Саркуль находится на территории России (Кингисеппский район Ленинградской области) и примечателен тем, что одна из его двух улиц носит имя Игоря Северянина. Самое яркое событие — поездка из Саркуля в Таллин на нобелевскую лекцию Ивана Бунина. Поэты встретились на перроне железнодорожной станции Тапа.

Вступление Эстонской Республики в состав Союза ССР поэт встретил в поселке Нарва-Йыэсуу (Усть-Нарва). Возобновилась переписка с поэтом Георгием Шенгели. Шенгели посоветовал Игорю-Северянину написать письмо Сталину. Поэт пообещал, но вместо этого переслал Шенгели несколько просоветских стихотворений для публикации в советской печати. Есть основания считать, что авторство наиболее слабых из них принадлежит его последней возлюбленной Вере Коренди при условии редакторской правки поэта. Автограф принадлежат Вере Коренди.

В литературе можно встретить утверждения о том, что поэт якобы получил советское гражданство. Утверждение неточное, поскольку все граждане Эстонии после принятия республики в состав СССР получили право на советское гражданство, но для реализации этого права следовало получить советский паспорт.

Зиму 1940-1941 годов поэт провел в Пайде. Он постоянно болел. В Усть-Нарве в мае наступило резкое ухудшение состояния. С началом войны Игорь Северянин хотел эвакуироваться в тыл, но по состоянию здоровья не смог этого сделать. В октябре 1941 года Вера Коренди перевезла поэта в Таллин, где он скончался 20 декабря от сердечного приступа. В некоторых изданиях ошибочно указывают дату смерти 22 декабря. Происхождение ошибки связано с опубликованным Рейном Круусом свидетельством о смерти поэта. Свидетельство выписано на эстонском языке 22 декабря 1941 года.

Родственники Веры Коренди не разрешили похоронить поэта в семейной ограде на Александро-Невском кладбище. Место для могилы было найдено случайно двадцатью метрами далее справа на центральной аллее, в ограде с могилами Марии Штерк (ум. 1903) и Марии Пневской (ум. 1910), которые не являются ни его родственниками, ни знакомыми. Первоначально на могиле был установлен простой деревянный крест, но в конце 1940-х годов литератор Валентин Рушкис заменил крест на каменную табличку с цитатой из стихотворения «Классические розы»: «Как хороши, как свежи будут розы, / Моей страной мне брошенные в гроб!».

В 1992 году на могиле было установлено гранитное надгробие работы скульптора Ивана Зубаки. Новый памятник накрыл могилу и часть прилегающей к ней территории со стороны надгробия на могиле Марии Штерк. Есть основания считать, что поэт был похоронен в безымянной могиле и таким образом сбылось его предвидение из стихотворения «Молитва» («Классические розы»): Чем дольше жизнь, тем явственней сигнал. / С кем из безвестных суждено мне слиться? / О всех, о ком здесь некому молиться, / Я помолюсь теперь в монастыре.

В 1990-х годах памятник работы Зубако был осквернен вандалами, похитившими его бронзовые элементы. В 2004 году энтузиасты вернули на могилу копию надгробного камня, установленного Валентином Рушкисом.

Личная жизнь Игоря Северянина:

Состоял в гражданском браке с Еленой Семеновой.

У них родилась дочь Валерия Игоревна Семенова (21 июня 1913 — 6 декабря 1976), названная в честь Валерия Брюсова, родилась в Петербурге. После переезда в 1918 году в Эстонию большую часть прожила в Усть-Нарве и в советские годы работала в Тойле в рыболовецком колхозе «Oktober». Похоронена на кладбище в Тойле, вероятно, недалеко от утраченной могилы матери Елены Яковлевны Семеновой.

Состоял в гражданском браке с Марией Васильевной Волнянской, исполнительницей цыганских романсов.

Жена — Фелисса Круут (в замужестве Лотарева), дочь домовладельца. Венчались в 1921 году в Успенском соборе в Юрьеве. Ради замужества Фелисса перешла из лютеранства в православие. Это был единственный официальный брак поэта.

У них родился сын Вакх Игоревич Лотарев (1 августа 1922 — 22 мая 1991), он с 1944 года проживал в Швеции, где ныне живут его дети (внуки поэта).

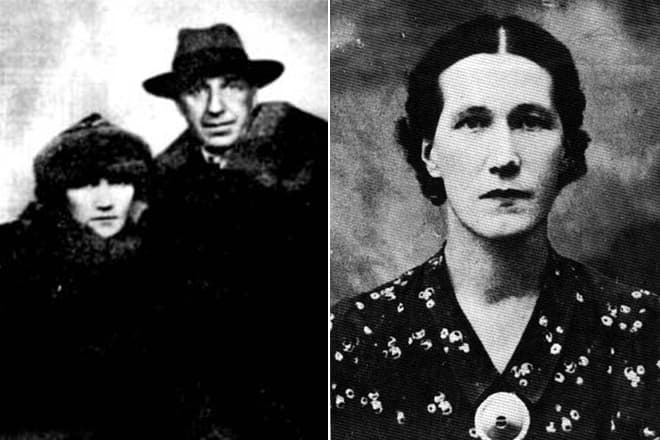

Игорь Северянин и жена Фелисса

Женщины в жизни и творчестве Игоря Северянина всегда занимали особое место. Так называемый «донжуанский список поэта» сравнительно невелик, но примечателен последовательными романами с несколькими сестрами: Евгения Гуцан (Злата) и Елизавета Гуцан (Мисс Лиль), Елена Новикова (Мадлэна) и кузина Тиана (Татьяна Шенфельд), Дина Г. и Зинаида Г. (Раиса), Анна Воробьева (Королева) и Валерия Воробьева (Violett), Ирина Борман и Антонина Борман, Вера Коренди (Запольская) и Валерия Запольская.

Сборники «Громокипящий кубок», «Златолира», «Ананасы в шампанском», «Поэзоантракт» полны стихотворений, посвященных Евгении Гуцан («Злате»). Анна Воробьева стала лирической героиней одного из самых известных его стихотворений «Это было у моря».

Жена поэта Фелисса с пониманием относилась к гастрольным романам поэта с Валентиной Берниковой в Югославии, с Викторией Шей де Вандт в Кишиневе. Она терпела тянувшиеся романы с Ириной Борман и Евдокией Штранделл — с последней еще и потому, что она была женой хозяина продуктовой лавки в Тойла и от нее зависел кредит в лавке.

Школьную учительницу Веру Борисовну Коренди (урожденная Запольская, по мужу Коренева) поэт называл «женой по совести». По рассказам Фелиссы, после возвращения поэта из Кишинева В. Коренди развила бурную активность: засыпала поэта письмами, требовала встреч, угрожала самоубийством.

7 марта 1935 года наступила развязка: ссора, после которой Фелисса выгнала поэта из дома. Живя с Коренди, поэт регулярно писал жене покаянные письма и умолял ее о возвращении. Когда В. Коренди узнала о существовании этих писем, то написала письмо в Эстонский литературный музей с категорическим требованием изъять «лживые письма» и передать ей для уничтожения.

Дочь Игоря Северянина Валерия Семенова так описывала ссору Фелиссы с отцом: «Круут была из семьи ремесленников, малообразованной, работала прислугой в доме у Северянина. В 1935 году он разошелся с ней и женился на Вере Борисовне Коренди (Кореневой). Это был свободный брак, детей от этого брака не было. Коренди была высокообразованной женщиной, владела несколькими языками. В 1936 году он переехал в Таллинн от Круут, которая была властолюбивой и черствой, со скверным характером, и пребывание в кругу семьи ему стало невыносимо. Все оставив, он уехал к Коренди, с которой был знаком и раньше и которая бомбардировала его письмами. Характер у нее был хороший. Она была замужем, но разошлась и стала жить с Игорем Васильевичем Северяниным».

Летом 1935 года В. Коренди объявила, что ее дочь, урожденная Валерия Порфирьевна Коренева (6 февраля 1932 — 3 июня 1982) — дочь поэта Игоря-Северянина, что стало окончательной причиной разрыва в отношениях поэта с его женой Фелиссой.

Игорь-Северянин еще долго лелеял мечту о возвращении домой в Тойла. Стихотворение «Сперата», обращенное к Фелиссе, написано 5 ноября 1935 года:

Нас двадцать лет связуют — жизни треть,

И ты мне дорога совсем особо.

Я при тебе хотел бы умереть:

Любовь моя воистину до гроба.

Хотя ты о любви не говоришь,

Твое молчанье боле, чем любовно.

Белград, Берлин, София и Париж —

Все это только наше безусловно.

Всегда был благосклонен небосклон

К нам в пору ту, когда мы были вместе:

Пусть в Сербии нас в бездну влек вагон,

Пусть сотрясала почва в Бухаресте.

Пусть угрожала, в ход пустив шантаж,

Убийством истеричка в Кишиневе, —

Всегда светло оканчивался наш

Нелегкий путь и счастье было внове.

Неизвиняемо я виноват

Перед тобой, талантом налитая

Твоих стихов отчетлив аромат,

По временам из дали налетая.

Тебя я знал, отвергнувшую ложь,

В веселом, вешнем платьице подростка.

Тобой при мне, тобою гордым сплошь,

Ах, не одна уловлена лососка!

А как молитвенно ты любишь стих

С предельной предусмотренной красою.

Твой вкус сверкает на стихах моих

Лет при тебе живящею росою.

Тебе природа оказала честь:

Своя ты в ней. Глазами олазоря

Сталь Балтики, как любишь ты присесть

На берегу, мечтаючи, дочь моря!

С улыбкой умягченной, но стальной

Презрела о поэте пересуды,

Простив ему заране в остальной —

Уже недолгой! — жизни все причуды.

Одна мечта: вернуться бы к тебе,

О, невознаградимая утрата!

В богоспасаемой моей судьбе

Ты — героиня Гете: ты — Сперата!

Однако Фелисса и на этот раз продемонстрировала упрямство.

В 1951 году с помощью секретаря Союза писателей СССР Всеволода Рождественского Коренди добилась для дочери выдачи советского паспорта на имя Валерии Игоревны Северяниной. Надгробный памятник на ее могиле не содержит даты рождения. Коренди утверждала, что поэт требовал скрывать дату рождения: «Дочь поэта принадлежит вечности!».

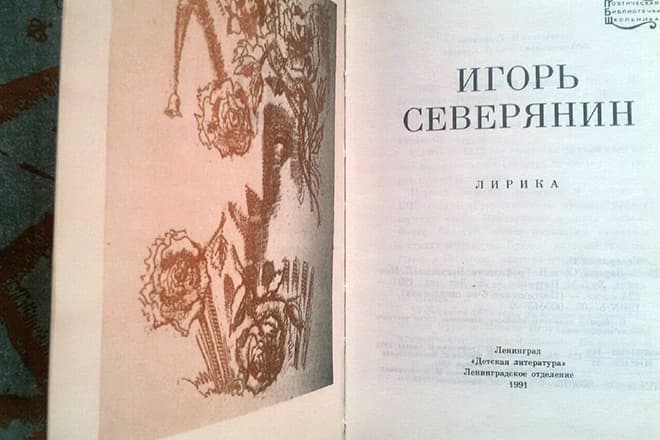

Стихи Игоря Северянина:

1913 — Громокипящий кубок

1914 — Златолира

1915 — Ананасы в шампанском

1915 — Victoria regia

1915 — Поэзоантракт

1918 — За струнной изгородью лиры. Избранные поэзы

1918 — Поэзоконцерт

1919 — Creme de Violettes. Избранные поэзы

1919 — Puhajogi

1920 — Вервэна

1921 — Менестрель. Новейшие поэзы

1922 — Миррэлия

1922 — Падучая стремнина. Роман в 2-х частях

1922 — Фея Eiole

1923 — Я чувствую как падают листья

1923 — Соловей

1923 — Трагедия титана. Космос. Изборник первый

1925 — Колокола собора чувств: Автобиогр. роман в 2-х частях

1925 — Роса оранжевого часа: Поэма детства в 3-х частях

1931 — Классические розы. Стихи 1922-1930

1932 — Адриатика. Лирика

1934 — Медальоны

1935 — Рояль Леандра (Lugne). Роман в строфах

последнее обновление информации: 09.04.2021

Источник