- «Яндекс» гадает на поисковых запросах

- Любимые запросы команды «Яндекса»

- «Наши данные — обезличенные, мы не знаем, кто задает эти запросы, а значит, не можем нарушить анонимность их авторов. Поэтому мы решили, что эти люди не обидятся, если мы поделимся нашими находками со всеми», — разъяснили в компании.

- Яндекс запустил онлайн-гадание по поисковым запросам

- «Яндекс» выпустил новогоднее гадание по самым популярным запросам из поиска

- Как мы предсказываем будущее в поиске Яндекса: от исправления ошибок до discovery-запросов

- Что хочет пользователь?

- Как это работает?

- Где это работает?

«Яндекс» гадает на поисковых запросах

«Яндекс» запустила праздничный спецпроект — «Новогоднее гадание на запросах» и дает пользователям предсказания в виде одного из поисковых запросов Яндекс.Поиска в 2020 году.

На специальной странице работает генератор, который выдает по нажатию кнопки предсказание — обезличенный поисковой запрос одного из реальных пользователей Яндекс.Поиска в этом году. Запрос можно интерпретировать как событие, которое может случится в будущем.

Любимые запросы команды «Яндекса»

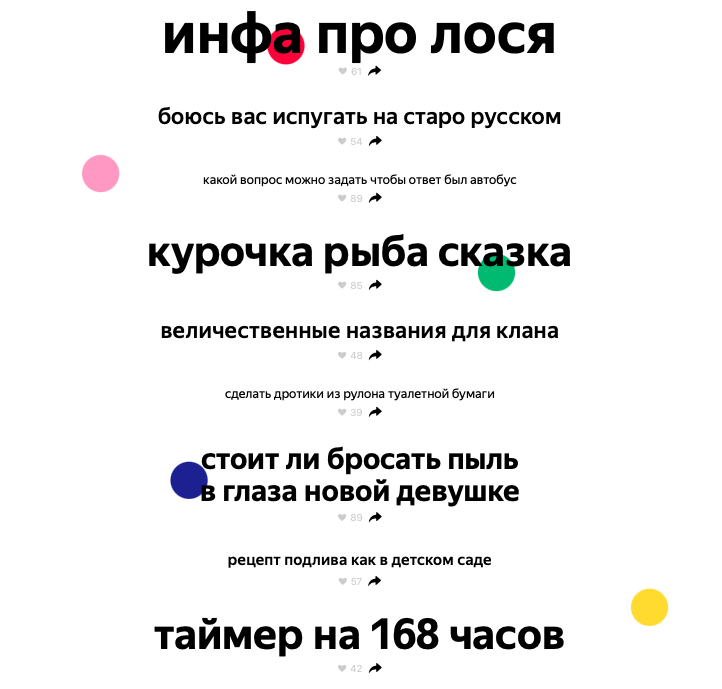

Помимо генератора предсказаний пользователи могут развлечь себя подборкой забавных запросов за 2020 год, которую собрала команда «Яндекса».

«Наши данные — обезличенные, мы не знаем, кто задает эти запросы, а значит, не можем нарушить анонимность их авторов. Поэтому мы решили, что эти люди не обидятся, если мы поделимся нашими находками со всеми», — разъяснили в компании.

Подборка «Яндекса» отражает интересы пользователей. Одни на самоизоляции занялись финансовым просвещением, поэтому искали, «что будет если откладывать каждый день по 50 рублей» и узнавали, что такое «финансовая дыра в ауре».

Другие увлеклись географией, в особенности тем, «как поживает елоустонский вулкан не пора ли ему взорваться». Третьи решили освежить в памяти литературные произведения, поэтому искали «курочка рыба сказка» и «сизифов труд очень краткое содержание». Юные россияне задумались о своей карьере и пытались выяснить, «где надо учится что бы работать в Госдуме».

Многие увлеклись решением философских проблем: «если уже наелась стоит ли есть гречку» и «к чему снятся бывший любовник и собирать сухой груздь». Были и те, кто встал на путь духовного развития, и узнавал, «как вступить в ютуб».

Популярным занятием на карантине стала кулинария, поэтому кого-то заинтересовал рецепт «печенье с пивом и творогом». А после долгой самоизоляции некоторые захотели испытать все удовольствия разом и искали, «где можно сделать маникюр и покурить кальян».

Ранее Performance360 рассказывал, что Яндекс.Поиск показал самые популярные запросы по месяцам в ролике с интерактивными графиками. С середины января и на протяжении всего года абсолютным лидером по количеству запросов была пандемия коронавируса. Максимальных значений в поиске также достигали запросы об убийстве генерала Сулеймани, составе нового правительства России, протестах в Беларуси и выборах в США.

Источник

Яндекс запустил онлайн-гадание по поисковым запросам

К концу весьма неоднозначного 2020 года Яндекс решил запустить онлайн-гадание по его любимым запросам в сети, чтобы пользователи могли заглянуть в будущее и предсказать, что с ними произойдет в новом году.

Предсказания отбирали специалисты Яндекса. Все данные пользователей, которые эти запросы вводили, скрыты.

Меня, судя по всему, в 2021 году ждут некоторые сложности с трудоустройством:

Среди предсказаний есть масса забавных. Пользователи спрашивали у поисковика:

- куда делись печенеги,

- стоит ли есть, если уже наелся,

- стоит ли ехать в Адлер,

- как преодолеть нигилизм,

- как нарисовать бензопилу для детей,

- как найти место, где можно одновременно сделать маникюр и покурить кальян.

И это лишь часть интересных поисковых запросов. На странице с предсказаниями можно ознакомиться с остальными и получить персональный прогноз, нажав на кнопку «Получить предсказание».

Источник

«Яндекс» выпустил новогоднее гадание по самым популярным запросам из поиска

Компания «Яндекс» проанализировала поисковые запросы своих пользователей и сделала новогоднее гадание.

«Мы достали из черновиков и блокнотов любимые запросы, добавили просто хороших и добрых, сложили все в один мешок и перемешали. Получился генератор предсказаний», — так представляют свое исследование «Яндекс». Все запросы представлены в оригинальном, неотредактированном виде, поэтому в предсказаниях можно встретить ошибки.

Так выглядят самые забавные и парадоксальные запросы:

ФОТО: скриншот исследования «Яндекса»

- Адрес

- 127427, Москва, Россия

Ул. Академика Королёва, 19

- Дирекция маркетинга

- marketing@ptvr.ru

- +7 499 755 30 50 доб. 3297

- +7 499 755 30 50 доб. 3298

- +7 499 755 30 50 доб. 3165

Средство массовой информации, Сетевое издание — Интернет-портал «Общественное телевидение России».

Учредитель: Автономная некоммерческая организация «Общественное телевидение России» (АНО «ОТВР»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-54773 от 17.07.2013 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор: Лысенко А.Г.

Адрес электронной почты Редакции: internet@otr-online.ru

Телефон Редакции: +7 (499) 755 30 50

Для лиц старше 16 лет.

© 2012-2021 АНО «Общественное Телевидение России»

Источник

Как мы предсказываем будущее в поиске Яндекса: от исправления ошибок до discovery-запросов

Люди не всегда точно формулируют свои запросы, поэтому поисковые системы должны помогать им в этом. Меня зовут Сергей Юдин, я руковожу группой аналитики функциональности поиска в Яндексе. Мы каждый день улучшаем что-то с помощью машинного обучения. Последний год мы разрабатываем технологию, которая предугадывает интересы человека.

Со специалистом из моей команды Анастасией Гайдашенко avgaydashenko я расскажу читателям Хабра, как работает эта технология, опишу архитектуру и применяемые алгоритмы. А ещё вы узнаете, чем предсказание следующего запроса отличается от предсказания будущих интересов человека.

Что хочет пользователь?

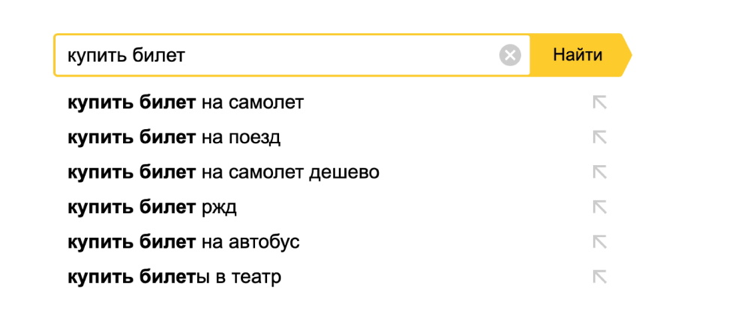

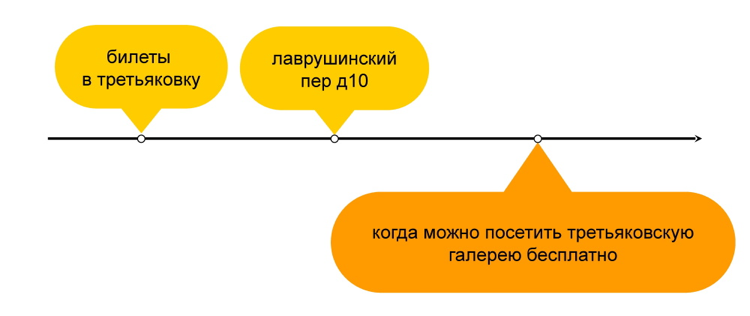

Рассмотрим, как технологии Яндекса помогают в решении задач, на примере воображаемого пользователя. Допустим, он печатает в поисковой строке «копить билет». Что он хочет найти? Узнать про накопление билетов или всё же просто ошибся?

Да, он опечатался. Он хочет не копить, а купить билет. Яндекс его понял, в этом ему помог опечаточник — система, которая исправляет некорректно введённые запросы. Математически эта система максимизирует вероятность корректно введённого запроса при условии введённого текста пользователем. Эта задача уже больше десяти лет решается в Яндексе. И не только в поиске.

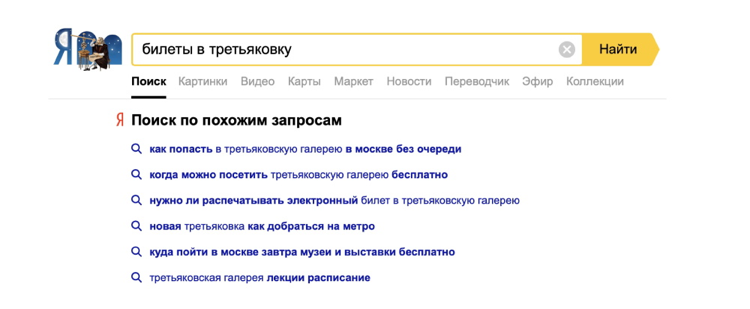

Итак, наш воображаемый пользователь ввёл запрос «купить билет». На этом этапе в игру вступает саджест (или поисковые подсказки). Саджест помогает пользователю доформулировать запрос, правильно его завершить.

Наш саджест прошёл большой путь. Пару лет назад мы усложнили задачу. Хотелось показывать не просто самое логичное завершение запроса, но и предсказывать, какой запрос в итоге введёт именно этот пользователь, и начать его пререндер ещё до клика. Если вам интересно, как это работает, то можно посмотреть на Хабре.

Наш воображаемый пользователь выбирает окончание запроса из ряда подсказок: оказывается, что он искал билеты в Третьяковскую галерею. Таким образом, система рекомендаций выполнила первую свою задачу — помогла пользователю сформулировать запрос.

Эта задача выполнена, но у пользователя ещё остались вопросы. Что он будет искать дальше? Может быть, он хочет узнать, как ему добраться в галерею? Да, он печатает «Лаврушинский пер, 10», чтобы проверить адрес.

Можем ли мы предугадать этот запрос? Да. И мы это делаем довольно давно. Есть такой блок — «Также спрашивают» в конце выдачи. В нём показываются запросы, которые люди обычно задают после введённого в поле поиска. Именно в нём мы увидим наш запрос с адресом Третьяковской галереи.

Мы максимизируем вероятность запроса при условии предыдущего запроса пользователя. Система выполнила вторую задачу — предсказала следующий запрос.

А вот дальше происходит кое-что очень интересное. Пользователь печатает запрос «когда можно посетить Третьяковскую галерею бесплатно». Этот запрос отличается от остальных, идёт вразрез с пользовательской задачей, решает некоторую ортогональную задачу.

Но давайте подумаем: если бы мы искали билеты в галерею, что бы мы сами хотели увидеть в качестве рекомендации? Огромное количество людей хотели бы узнать, что билет, может быть, и не нужно покупать. Это третья, самая сложная и интересная часть задачи — порекомендовать пользователю что-то новое и полезное. Что-то, о чём он сам ещё не подумал.

Такие запросы мы называем discovery. Мы учимся их определять в наших поисковых логах, сохранять и рекомендовать в конце выдачи. И это как раз та новая и революционная задача, которой мы активно сейчас занимаемся. Человеку, покупающему скандинавские палки, Яндекс может порекомендовать запрос о том, как подобрать их по росту. Если человек часто путешествует, то, возможно, ему будет интересен поисковый запрос «куда поехать без визы». И так далее.

Математическая постановка задачи в этом случае будет выглядеть следующим образом: мы максимизируем не вероятность следующего запроса, а вероятность клика по запросу, который мы рекомендуем пользователю на основе его предыдущей сессии.

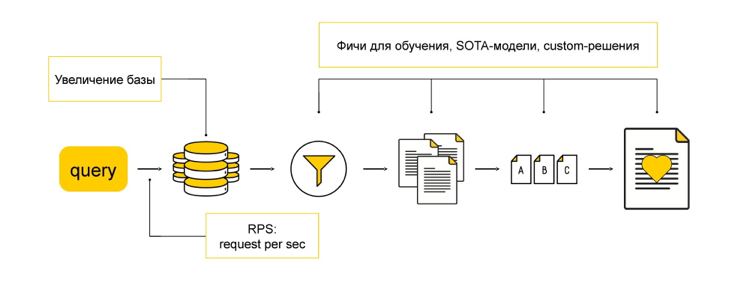

Как это работает?

Давайте посмотрим на то, как реализована наша система рекомендаций, какая архитектура за этим спрятана. Но для начала определимся, что мы вообще хотим получить от рекомендательной системы.

1. Полезные рекомендации! Конечно, мы хотим, чтобы те запросы, которые мы рекомендуем пользователю, соответствовали его интересам. Они должны быть полезными и релевантными.

2. Масштабируемость. Мы надеемся, что система будет хорошей: пользователей будет всё больше и больше, а количество запросов будет увеличиваться. И мы хотим увеличивать покрытие тем, по которым мы можем делать рекомендации.

3. Простота реализации. Мы предполагаем, что наша система всё-таки будет работать, и мы не хотим её много раз переписывать. Система должна быть проста в реализации, чтобы мы потом могли её улучшать, не запуская новую версию, а улучшая текущую.

Определившись с нашими пожеланиями, давайте посмотрим, как можно воплотить их в жизнь.

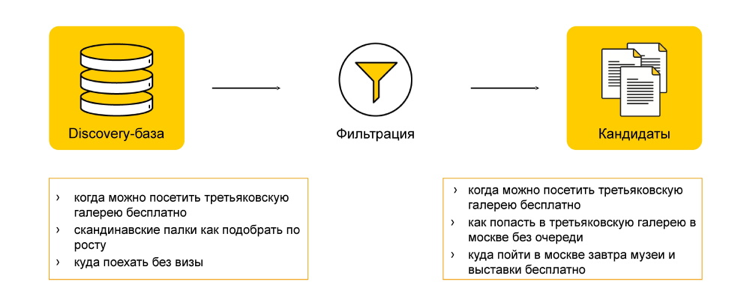

У нас есть некоторая discovery-база — база запросов, которые могут показаться интересными и полезными нашим пользователям. Но если мы начнем ранжировать всю эту базу, нам не хватит вычислительных мощностей. У пользователей много запросов, они разноплановые, поэтому сначала нам нужно эту базу отфильтровать.

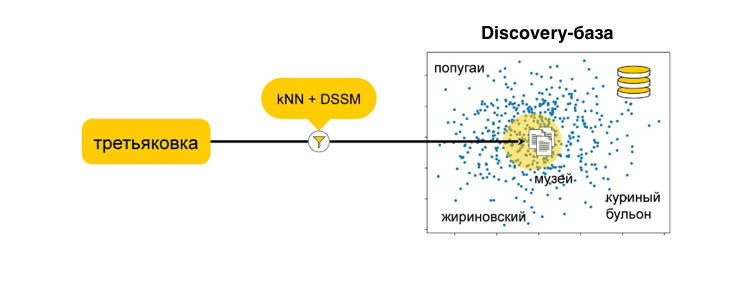

Фильтрацию можно осуществлять разными методами. В Яндексе мы используем для этого kNN (k-nearest neighbors) — базовый алгоритм классификации в машинном обучении, известный как «поиск ближайших соседей». С помощью этого алгоритма мы хотим отфильтровать базу: выбрать максимально близкие запросы к тому, что может заинтересовать пользователя. Для этого мы хотим в векторном пространстве сравнить запрос пользователя и те запросы, которые мы готовы порекомендовать.

Но чтобы привести эти запросы в одно векторное пространство, нам тоже нужно что-то придумать. Например, можно использовать DSSM (Deep Structured Semantic Model) — этакий чёрный ящик, который умеет разные сущности переводить в одно векторное пространство. Изначально этот подход был предложен в статье от Microsoft. Но Яндекс его уже достаточно сильно адаптировал под свои задачи и далеко ушёл от оригинальной идеи. Если вам интересно подробнее про это почитать, то информацию можно найти, например, в статье про поисковый алгоритм «Палех».

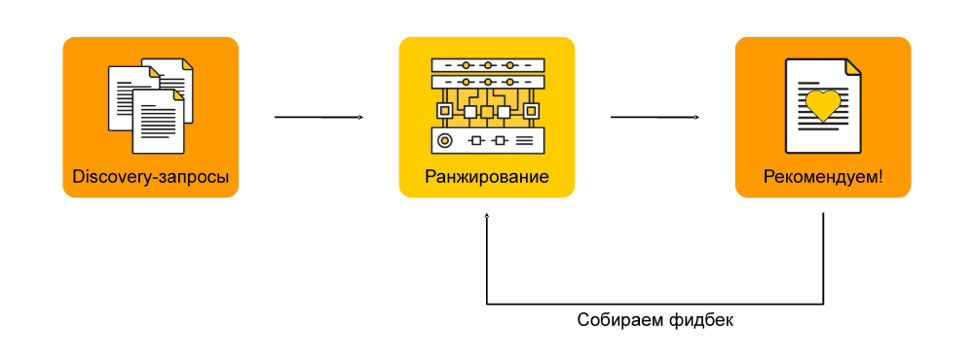

Следующий этап — это ранжирование. Когда у нас есть список запросов, близких к тому, что, возможно, заинтересует пользователя, мы хотим понять, что ему будет более интересно, а что менее.

Например, мы выбрали 100 запросов. Вряд ли пользователь будет скроллить все 100. Нужно выбрать топ-5 и порекомендовать. Чтобы это сделать, мы присваиваем нашим запросам оценки. Эти оценки мы получаем, исходя из вероятности клика по запросу, который мы рекомендуем пользователю на основе его предыдущей сессии.

Как же мы получаем вероятность следующего клика? Наша система уже запущена и работает, поэтому мы просто собираем фидбек от пользователей — и тем самым постепенно улучшаем нашу рекомендательную систему.

Теперь, когда мы рассмотрели все этапы отдельно, давайте вернёмся к началу и соберём всё вместе. Итого: пользователь приходит к нам с некоторым запросом, а у нас есть какая-то база рекомендаций. Мы берём эту базу и фильтруем, получая запросы, которые мы хотим отранжировать и порекомендовать пользователю.

Теперь вспомним о том, что мы вообще формулировали пожелания к нашей рекомендательной системе. И посмотрим, как мы можем их реализовать в полученной архитектуре.

Например, мы хотели масштабируемость в терминах улучшения базы. У нашего способа реализации есть все необходимые для такого масштабирования свойства. Мы не должны держать всю базу в памяти: как только база расширится настолько, что она не будет помещаться на один кластер, мы можем разбить её на два. И если раньше по одному кластеру мы проходили с kNN и выбирали топ-100, которые будем ранжировать, сейчас мы можем пройтись по двум кластерам отдельно и выбрать в каждом, например, топ-50. Или, вообще, разбить кластеры по тематикам и проходиться с kNN только по нужной тематике.

Чтобы масштабировать количество пользователей, можно просто добавить дополнительных вычислительных мощностей и каждого обрабатывать отдельно, потому что в нашей архитектуре нет мест, где нам пришлось бы держать всех юзеров в памяти одновременно.

В некоторых других подходах такие места есть, которые фильтруют, например, при разложении матрицы. Разложение матрицы — это другой подход, который используется в рекомендациях. На самом деле, Яндекс его тоже использует, но при этом не для фильтрации, а в качестве дополнительных фичей для обучения, потому что там всё ещё много информации, которую полезно анализировать.

Дополнительные фичи, новые алгоритмы и другие методы можно применять в остальной части архитектуры. Когда система запущена и работает, мы можем начинать это улучшать.

Где это работает?

Такая архитектура уже внедрена в Яндексе, и в сравнении с обычными переформулировками, когда мы пытались пользователю посоветовать узнать адрес Третьяковской галереи, мы уже можем советовать, как попасть в Третьяковку без очереди или вообще бесплатно.

Это новый уровень взаимодействия поисковой системы с пользователями. Мы не просто исправляем ошибки и дополняем запросы, а учимся предсказывать интересы человека и предлагать ему что-то новое. Возможно, именно таким будет поиск будущего. А что думаете вы?

Источник