Древнерусские привески и амулеты XI – XIII веков

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Комплекс достаточно точно можно датировать второй половиной 11 – первой половиной 12 в. Защитой от лютого зверя были и бронзовые клыки, так называемые «челюсти хищника» (№ 2). Они были найдены близ бывшего городища Дуна под городом Чекалиным Тульской области. Время бытования такого оберега 10–12 вв.

Оберег, означающий солнце, чистоту и гигиену, – медный гребешок, украшенный двумя конскими головками, смотрящими в разные стороны, был найден на берегу реки Десны, в 25 км севернее города Новгорода-Северского (№ 3). Место находки второго гребешка, выполненного из бронзы, не установлено (№ 4). Они характерны для 11 – первой половины 12 в.

Сохранность и неприкосновенность домашнего имущества – задача оберегов-ключей 11–12 вв. (№ 5, 6). О сакральном смысле ложечки (№ 7) уже упоминалось. Все эти предметы были найдены в Суворовском районе Тульской области.

Одним из самых распространенных оберегов 11–12 вв. являлось такое универсальное орудие, как топор. С одной стороны, топор был оружием Перуна, и украшающий обереги циркульный орнамент подтверждает их принадлежность небесному громовержцу. С другой стороны, топор был неотъемлемой частью походного вооружения. Здесь опять-таки можно проследить роль Перуна, как покровителя воинов. Топор также напрямую связан с бытовавшим в ту пору подсечным земледелием и, стало быть, с аграрной магией. Топорики воспроизводили форму реальных топоров. Такие обереги были найдены в Велижском районе Смоленской области (№ 8), на Западной Украине (№ 9, 10) и в Брянской области (№ 11).

Широко распространены литые привески, представляющие собой два круга с равноконечным крестом под ними. Разнообразие их очень велико. Привеска с одинаковыми лицевой и оборотной сторонами была найдена в Ковровском районе Владимирской области (№ 12), со спиралевидными кругами и гладкой оборотной стороной – в Ярославской области (№ 13), с кругами в виде завитков и гладкой оборотной стороной – в Рязанской области (№ 15). В найденной в Курской области привеске, выполненной из витой серебряной проволоки (№ 16), чувствуется влияние северян. Если рассматривать семантику таких привесок с позиций академика Б.А. Рыбакова, в них можно увидеть землю (крест) между двух положений солнца – на востоке и на западе (круги). В этой серии резко выделяется привеска, у которой языческие элементы замещены христианскими (№ 14). На лицевой стороне внутри креста и в круге находится углубленное изображение равноконечного креста , верхняя оконечность которого завершается двумя волютовидными завитками. На оборотной стороне внутри креста и в круге – углубленные изображения равноконечных крестов с расширяющимися лопастями. Место находки – Рязанская область.

Две наиболее значимые в историческом плане находки – трапециевидные привески 10–11 вв. со знаками Рюриковичей, обнаруженные под Смоленском (№ 17) и Минском (№ 18), – не уступают своим музейным «собратьям» (№ 19). Более поздние стилизации рюриковических символов видятся в двух идентичных монетовидных привесках, найденных в Брянской области (№ 20, 21).

Обращаясь к теме Рюриковичей, нельзя не отметить влияние, которое скандинавы оказывали в тот период на Русь . Свидетельством этому, в частности, служит ряд привесок из коллекции «Домонгола». Наиболее яркой является найденная в Черниговской области серебряная с позолотой монетовидная привеска (№ 22). Поле привески заполняют четыре ложнозерненых волютовидных завитка, край – три ложнозерненых круга. В центре и по кругу находятся пять полусфер. Композицию дополняет человеческая личина. К сожалению, верхнее крепление было утрачено еще в древности и более позднее самодельное ушко сильно испортило впечатление от композиции. Подобная привеска может быть датирована 10–11 вв. Есть и еще несколько монетовидных привесок предположительно скандинавского происхождения , найденных под Владимиром (№ 23), Киевом (№ 24) и Ржевом (№ 25).

Любопытно, что композиция из волютовидных завитков была широко популярна в славянской среде 11 – середины 12 в. Привески с узором из восьми волют во внешнем круге и трех волют во внутреннем были найдены в Новгородской (№ 26), Брянской (№ 27) и Киевской (№ 28) областях. Причем, если две первые выполнены из медных сплавов, то последняя отлита из серебра и под оглавием у нее размещается композиция из точек. Подобная привеска из оловянисто-свинцового сплава была найдена в Гочево, Курской области (№ 31). Тем же периодом датируется монетовидная привеска с узором из крупной ложной зерни по периметру и «Перуновой» розетки в центре (№ 29).

Достаточно интересной является выполненная из медного сплава монетовидная привеска (№ 30) с изображением проросшего зерна в центре, пятилепесткового цветка и пяти опыленных пестиков (по Б.А. Рыбакову). Несмотря на отсутствие прямых аналогий, ее можно датировать второй половиной 12 – первой половиной 13 в.

К особому типу привесок относятся древнерусские лунницы . Наиболее ранней является найденная на Украине широкорогая лунница из медного сплава, бытовавшая с конца 10 до первой половины 12 в. (№ 32). Широкорогая лунница с углублением в виде месяца (№ 33), но выполненная из биллона, найдена в Бориспольском районе Киевской области. Разновидностью широкорогих являются лунницы, украшенные по концам и в середине тремя выпуклыми точками (№ 34). Они получили распространение в 10–11 вв.

К другому типу древнерусских лунниц – узкогорлых или круторогих – относится находка из Рязани. Отлитая из оловянистой бронзы лунница украшена трехчастным геометрическим узором в центре и двумя выпуклыми точками на лопастях (№ 35). Датируется она 12–13 вв. К тому же периоду относится медная лунница из Бориспольского района Киевской области. Поле ее украшено двумя треугольниками по краям и тремя циркульными элементами по центру (№ 36). Судя по работам Б.А. Рыбакова, декор этих лунниц носит аграрный характер.

Отдельно стоит не имеющая аналогий бронзовая прорезная трехрогая лунница из Ростовской области, орнаментированная ложной зернью (№ 37). Ее предположительная дата – 12–13 вв. Подмосковная находка – отлитая из оловянистой бронзы замкнутая лунница с орнаментом в виде округлых углублений (семи в верхней части и одного в нижней) – датируется 13 в. (№ 38). Возможно, орнамент символизирует семь положений светила днем (по числу дней недели) и одно – ночью. Но настоящим шедевром является ее серебряная с позолотой ровесница с Украины! Нижние ветви ее украшены изображением турьих рогов, а центр заполнен растительным орнаментом, что не дает усомниться в аграрной семантике памятника (№ 39).

Безусловный интерес представляют лунницы с четырехчастной композицией, которые были распространены в 12–13 вв. Одной из разновидностей их является брянская находка. Имеющая форму круга бронзовая лунница украшена трехчастным орнаментом, ободком из ложной зерни и равносторонним крестом с ромбовидным средокрестием и концами в виде четырехчастной композиции из ложной зерни (№ 40).

Особо следует выделить круглую прорезную привеску 12–13 вв. из медного сплава, найденную в Серпуховском районе Московской области. В центре помещены изображение лунницы и четырехчастная композиция из пяти ромбов (№ 41). Вероятно, подобные привески олицетворяют собой комплексное солярно-лунарное воздействие на Землю. Ту же смысловую нагрузку, но в более упрощенном композиционном варианте несет медная привеска с Украины (№ 42).

Говоря о верованиях славян 11–13 вв., нельзя обойти вниманием привески с изображением птиц, животных, зооморфных существ. Во многих из них прослеживается связь со смежными культурами.

Не имеющая прямых аналогий монетовидная привеска из медного сплава с изображением зооморфного существа найдена на Украине (№ 43). Сюжет другой привески (две птицы) имеет аналогии только на колтах (№ 44). Ориентировочно их можно датировать 12–13 вв.

Зато сюжет бронзовой привески, найденной под Брянском, хорошо известен. Б.А. Рыбаков считает, что на ней изображен обряд «туриц». Центр привески занимает рельефное изображение головы быка с четко профилированными рогами, ушами и большими круглыми глазами. На лбу – треугольный знак, опускающийся углом книзу. Голова быка помещена в ободок из ложной зерни (№ 45). Вокруг головы схематично изображено семь женских фигурок. Данная привеска, по-видимому, связана с жертвоприношением быка Перуну и характерна для земель радимичей в 11–13 вв. Однако расселение северных радимичей в конце 11 в. на восток донесло их амулеты вплоть до Нерли, поэтому аналогичную находку из Ивановской области (№ 46) логичнее было бы отнести к 12 в.

Возможно, радимичами же был занесен заимствованный от балтов культ змеи. Ее образу издревле придавалось магическое значение. Две найденные во Владимирской области бронзовые привески, вероятно, изображают змей (№ 47, 48). Уникальной является композиция из двух змей, найденная в Ярославской области (№ 49).

Нельзя еще раз не вспомнить о привеске, получившей в среде поисковиков название «рыська», хотя археологи называют ее «коньком». Найденный в Среднем Поочье такой бронзовый зверек, очевидно, сравнительно поздний и может быть датирован 12–13 вв., так как на нем отсутствует циркульный орнамент и отливка плохого качества (№ 50). Труднее датировать найденную в том же регионе плоскую прорезную привеску, изображающую не очень понятное существо, возможно, птицу (№ 51). По времени бытования подобных изделий ее можно датировать второй половиной 10 – началом 12 в.

Следует обратить особое внимание на большую роль курицы или петуха в магических обрядах славян, с чем связано большое количество привесок 12 – первой половины 13 в. в виде этих птиц. Умиляет найденная рядом пара этих птиц: плоский одноглавый прорезной медный петушок (№ 52) с узором из ложной скани, петлей на спинке и четырьмя петлями для привесок и такая же, только без гребешка, курочка (№ 53). Интересно, что снизу к курочкам и петушкам зачастую подвешивались на звеньях утиные лапки, в чем явно прослеживается влияние финно-угорской традиции. Оконтуренный ложной сканью плоский двуглавый прорезной петушок из оловянистой бронзы с растительным узором на тулове и пятью петлями для привесок имеет утраты – не сохранились вторая голова и петля на спинке (№ 54). Несмотря на отсутствие аналогий в печатных изданиях, подобные привески можно разыскать в Интернете. Место находки – Клинский район Московской области. Почти нет опубликованных аналогий и у двух реалистично выполненных бронзовых плоскорельефных петушков с ушком для подвешивания. Один из них найден в Ивановской области (№ 55), другой – в северо-западных районах России (№ 56).

Наряду с плоскими встречаются и полые привески «семейства куриных». Все они изготовлены в 11–12 вв., но, несмотря на общую схожесть, практически каждый экземпляр индивидуален. Интересен бронзовый полый петушок с туловом, орнаментированным округлыми вмятинами и валиком по нижнему краю, украшенной гребешком головкой и двумя петлями вдоль тулова (№ 57). Гораздо проще выглядят найденные в Рязанской (№ 58) и Вологодской (№ 59) областях полые петушки с гладким туловом, головкой с гребнем и двумя петлями вдоль тулова.

С 12 до конца 14 в. бытуют полые зооморфные привески, в облике которых видны черты коня, чей культ был распространен и у славян. Очень симпатичны два (один из Ярославской (№ 60), другой – из Владимирской (№ 61) областей) полых конька, одноглавых, с уплощенной по вертикали клювовидной мордочкой и ушками в виде двух колечек, расположенных вдоль оси тулова. Нижняя часть тулова орнаментирована зигзагообразной линией, заключенной между двух ободков. Хвост в виде двух колечек. По обеим сторонам тулова имеется по паре колечек для крепления привесок.

Две находки из Новгородской области отличаются друг от друга. Первая, полый двухголовый конек, имеет широкую цилиндрическую мордочку (№ 62). Грива передана плоской полоской. Нижняя часть тулова орнаментирована зигзагообразной линией между двух ободков, внизу имеются колечки (по три по обеим сторонам тулова) для крепления привесок. Вторая – двухголовый конек (№ 63) с уплощенной по вертикали мордочкой и ушками в виде двух колечек поперек оси тулова. Нижняя часть тулова орнаментирована зигзагообразной линией. По обеим сторонам тулова по три колечка, и еще одно под хвостом для крепления привесок.

Таким образом, за сравнительно короткий срок удалось собрать и описать немало памятников космогонических и магических представлений древних славян, причем некоторые из них уникальны. Надеюсь, что знакомство с материалами сайта вызовет интерес не только у поисковиков, археологов, краеведов и историков, но и у всех, кому интересны и дороги быт, культура и верования наших предков.

Автор: Василий Коршун.

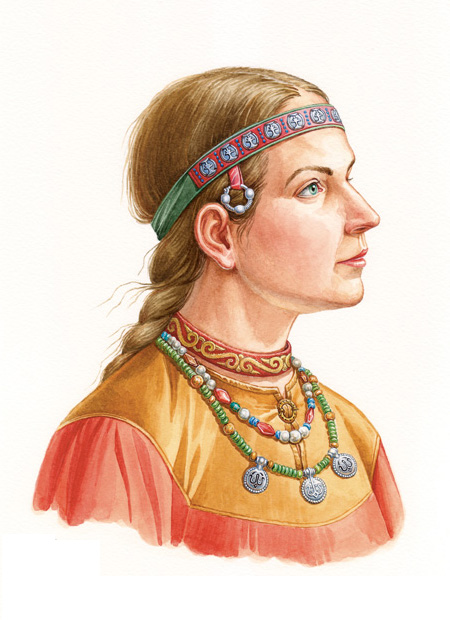

Художественную реконструкцию женского костюма, наглядно иллюстрирующую способ ношения некоторых амулетов и подвесок, можно увидеть в статье «Древнерусский женский ювелирный головной убор XI — XIII вв., рисунки-реконструкции Олега Федорова» .

Литература.

1. Голубева Л.А. Амулеты. – Древняя Русь. Быт и культура. / Археология СССР. М., 1997.

2. Голубева Л.А. Зооморфные украшения финно-угров. САИ. Вып. Е1-59. М., 1979.

3. Голубева Л.А. Финно-угры и балты в эпоху средневековья – Археология СССР. М., 1987.

4. Коршун В.Е. Родная старина. Обретая утраченное. М., 2008.

5. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М., 1988.

6. Рябинин Е.А. Зооморфные украшения древней Руси X–XIV вв. САИ. Вып. Е1-60. М., 1981.

7. Седов В.В. Восточные славяне в VI–XIII вв. – Археология СССР. М., 1982.

8. Седова М.В. Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X–XV вв.). М. 1981.

9. Украшения из драгоценных металлов, сплавов, стекла. – Древняя Русь. Быт и культура. / Археология СССР. М., 1997.

10. Успенская А.В. Нагрудные и поясные привески. – Очерки по истории русской деревни X–XIII вв. Тр. ГИМ. Вып. 43. М., 1967.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

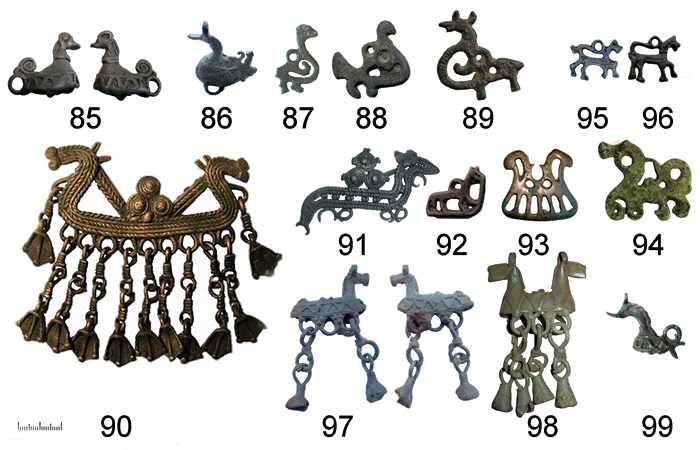

УТКА, КОНЬ-ОЛЕНЬ — ШЕЛЕСТЯЩИЕ ОБЕРЕГИ

А. ВАРЕНОВ, научный сотрудник Института археологии РАН.

В захоронениях финно-угорских народов, населявших русский Север и просторы Западной Сибири уже в эпоху неолита (III-II тысячелетия до н. э.), археологи во множестве находят так называемые шумящие подвески геометрической формы и подвески, изображающие зверей и птиц. Первоначально они возникли как непременная деталь шаманского наряда — парки, помогающая шаману в общении с духами. Но позднее они выходят в широкий мир и становятся элементом одежды, главным образом женской, и благополучно доживают до наших дней. Модницы Финляндии и сегодня носят традиционные «шелестящие» украшения, не ведая об их исконном смысле. А они несли в себе некую сакральную, магически-охранительную идею. Их изучением и дешифровкой ныне занимаются археологи и искусствоведы. Однако истинное значение древних украшений и по сей день до конца не раскрыто.

Шумящие украшения, как выясняют археологи, изучая материальную культуру разных народов, были чрезвычайно широко распространены в мире. Шум, издаваемый ими, с незапамятных времен считался оберегом, защитой от внешних вредоносных сил. Недаром у народов Кавказа до нашего времени сохранился обычай на свадьбах стрелять в воздух и бить в барабаны. Сибирские шаманы при общении с духами «семи миров» используют бубен, который считается «кораблем» колдуна. Или такой пример. В одном из шаманских погребений X-XI веков были найдены фрагменты деревянных ковшей, служивших, видимо, для ритуальных возлияний, с краями, обрамленными обоймицами с колечками и шумящими монетовидными привесками. Их магическое значение в данном случае очевидно: они должны были своим звоном защищать от злых умыслов содержимое сосудов.

Среди финно-угорских женских украшений также изве-стны браслеты с подвижными звенящими колечками по центру пластины браслета. Четыре из них найдены в Новгороде в слоях XII — первой трети XIII века. А вот в погребениях восточного и южного побережий Чудского озера их оказалось особенно много. В юго-восточной части северной Руси, в областях, контактных с финно-уграми, встречается уже иная разновидность шумящих браслетов — с ушками по краям для крепления колечек. Финно-угорские женщины носили и перстни с шумящими бубенчиками. Подобные украшения-амулеты на открытой руке женщины должны были оградить своим звоном хозяйку от злых духов и недобрых чар. Подобных примеров можно привести много.

Шумящие подвески изготовлялись, как правило, в виде утки или коня-оленя, либо это были привески в форме утиных лапок или бубенчиков. Кстати, изображения утки появились на русском Севере очень давно, еще в эпоху неолита, видимо, уже тогда утка была промысловой птицей.

Вероятно, уже на заре человечества складывается миф об утке-демиурге, то есть прародительнице мира. Этот сюжет нашел, например, свое отражение в мифологии карел и коми. «Уточка» — один из самых популярных эпитетов, оносящихся к девушке или женщине в карело-финнском эпосе «Калевала». Согласно его повествованию, утка снесла яйца на коленях Матери Вод, и из них возникает мир:

Не погибли яйца в тине

И куски во влаге моря,

Но чудесно изменились

И подверглись превращенью:

Из яйца, из нижней части,

Вышла мать-земля сырая;

Из яйца, из верхней части,

Встал высокий свод небесный;

Из желтка, из верхней части,

Солнце белое явилось;

Из белка, из верхней части,

Ясный месяц появился;

Из яйца, из пестрой части,

Звезды сделались на небе;

Из яйца, из темной части,

Тучи в воздухе явились.

Штампованные изображения уток историки находят на предметах неолитической керамики II тысячелетия до н. э., встречают уток и высеченных на кремне. Бронзовые полые изображения водоплавающих птиц были популярны у волго-камских народов и у населения Приладожья с VI по XIV век н. э. Постепенно эти изображения распространяются на все большей территории.

Второе по значению место занимают изображения сак- рального лося-оленя; позже его сменили фигурки коня. В «Калевале» речь идет о лосе Хийси — хозяине леса и представителе подземного царства Туонелы (эпос называет его «жеребенком Хийси»). Его связь с духами очевидна, да он и сам, как повествует эпос, мог стать оборотнем.

Особенно хорошо известны филигранные бронзовые олени-коньки из мерянских, мордовских и марийских могильников VI-XI веков. Как считает археолог Л. А. Голубева, подвески эти изготовляли девочки-подростки, когда готовились к свадьбе. В наиболее ранних подвесках лосиная (или оленья) сущность преобладает: на голове животного изображаются рога. И лишь на более поздних подвесках вместо рогов появляются уши, подчеркивая конский облик фигурки. Форма подвесок на оберегах мерян — все те же утиные лапки и бубенчики. На спине фигурок часто можно увидеть концентрические круги — символ живо-творящего Солнца.

В западно-финских землях (район Приладожья) археологи также встречают литые пластинчатые подвески и пластины с изображениями лося-оленя, позже — коня (VIII-XI века).

Итак, изображение коня появляется позже лося-оленя, и появляется оно вместе со скотоводством, которое к тому времени здесь утвердилось. Судя по археологическим данным, скотоводство начало развиваться на Севере с появлением Дьяковской культуры раннего железного века (VII век до н. э. — VII век н. э.). Позднее у финно-угров возникает обряд погребения, когда вместе с умершим хоронят и коня.

Академик Б. А. Рыбаков, крупнейший знаток славянского язычества, утверждал, что на севере России существовала легенда, по которой Солнце днем проделывает свой путь на конях по небу, а ночью плывет на утках по подземной реке. Как считают мифологи, образ солнечного коня был занесен на Север индоевропейцами. Достаточно вспомнить коней бога Гелиоса и квадригу Аполлона, также бога Солнца. Наиболее ранние свидетельства об индоевропейцах на севере Восточной Европы относятся к бронзовому веку (Фатьяновская культура, II тысячелетие до н. э.). Вероятно, именно этот народ принес сюда земледелие и скотоводство.

Любопытно, как не сразу образ лося-оленя уступил место образу священного коня. Например, в погребениях Пазырыкских курганов на Алтае (V-III века до н. э.) были открыты конские погребения, но с деревянными оленьими рогами и кожаными масками: конь все еще продолжает как бы исполнять роль лося-оленя. И еще долгое время народная память сохраняла поверья, связанные со священным оленем. Так, в Подмосковье вплоть до недавнего времени считалось, что после Ильина дня (2 августа) уже нельзя купаться в водоемах, поскольку «олень в воду помочился».

Но вернемся к древнейшим украшениям. В XII — начале XV века на севере Руси были распространены подвески иного типа, чем те, о которых речь шла выше, — полые коньки. Этот тип украшений-амулетов наследует художественный принцип более ранних, литых по восковой модели полых подвесок-уточек. Доказательство налицо. Коньки как бы сохраняют водную сущность: по их нижнему краю проходит рельефная волнистая линия, символизирующая воду. Во множестве их изготовляли в Новгороде, здесь найдены четверть всех известных амулетов такого рода и остатки ремесленных мастерских, в которых их производили. Находят их и на Ижорском плато (земля финно-угорского народа Водь и Ижора), и в костромском Поволжье. Полые коньки-подвески — это, по всей видимости, идеологическое и художественное взаимодействие двух культур — финно-угорской и славянской.

Изначально все виды подвесок с изображением животных делались с одной головой. И лишь со временем начинают преобладать двухголовые варианты — на две стороны света («тяни-толкай»). Традиция эта восходит еще к эпохе неолита. В 1954 году археолог А. М. Раушенбах при раскопках неолитической стоянки Николо-Перевоз нашла роговую пластину с двумя утиными головами, обращенными в разные стороны, в пластине есть отверстие, за которое ее подвешивали или крепили. Возможно, это деталь шаманского наряда эпохи неолита. Сегодня найденная подвеска — в экспозиции Государственного Исторического музея в Москве.

Двухголовость — отражение представлений о «дихотомии» — двойственности мира. И одним из проявлений такой двойственности древнего мировоззрения было деление мира на мир людей и мир духов. Правая сторона считалась у славян священной, левая — областью духов (в христианское время — стороной дьявола). Во всяком случае, двухголовые подвески — это защита «на все стороны света», на все случаи жизни как в мире духов, так и в мире людей.

Древнерусские шумящие подвески делали не только в виде утки и коня-оленя. Среди них можно найти изображения баранов, барса, петуха, бобра, медведя и других зверей. В конце XIV-XV веков бронзовые подвески выходят из обихода. Трудно сказать, с чем это было связано. Однако, согласно мнению историка Е. И. Горюновой, их место заняли более дешевые вышивки и ткачество. Причем часто вышивки располагались в том же самом месте, что и бронзовые амулеты. Например, орнамент на платье марийской женщины так и назывался «сторож груди» — «чызе орол».

Несколько слов о лапчатых привесках к амулетам. Человеческая кисть руки, конечность животного издавна считались символом защиты — оберегом. Наскальные изображения человеческой руки есть еще на палеолитических пещерных рисунках. Но даже в более позднее, христианское, время Богоматерь Оранта, например, всегда изображалась с поднятыми руками, ладонями к зрителю — жест защиты, благословения. Защитную функцию выполняли и камни — «следовики», то есть с отпечатками кисти рук наиболее почитаемых в XIII-XVII веках святых. На свадебных турецких коврах вплоть до начала ХХ века ткачи изображали ладони — знак охранения будущей семьи. До настоящего времени считается, что конская подкова приносит счастье.

Такое же значение имели и утиные лапчатые привески на средневековых подвесках -амулетах. Изображение утиных лапок как элемент орнамента встречается на лепной керамике из Белоозера, использовалось оно и в качестве штампика на глиняных грузиках для сетей. На Северной Двине их изображали на обрядовых санях для масляничного катания с гор даже в первой половине XIX века.

Таким образом, звериные финно-угорские подвески-амулеты — это украшения со сложным значением, они были призваны защищать от внешних сил как своим обликом, так и шумом-шелестом. Они словно вели разговор с духами того лица, кто носил такие украшения. Недаром славяне считали финнов большими колдунами. Все подвески были связаны с культом плодородия и благосостояния (в погребениях подвески чаще всего находят в области груди или тазовых костей — женского лона).

Источник