- Великие и ужасные феминитивы: зачем они всё-таки нужны

- Что такое феминитивы

- Когда появились первые феминитивы в профессиях

- Алия Низамова

- Социальная роль феминитивов

- Феминитивы и их влияние на мышление

- Феминитивы и официально-деловая речь

- Феминитивы для знаков зодиака

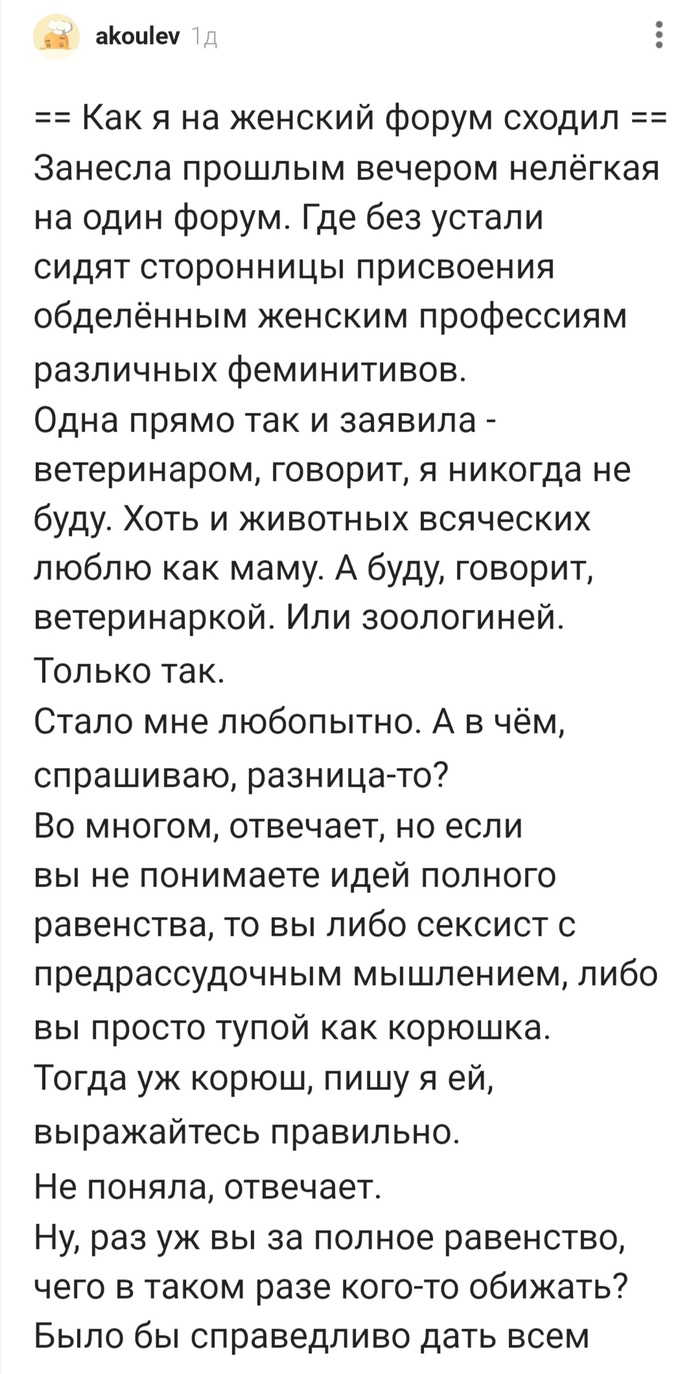

- Комментарий дня

- Рекомендуемое сообщество

- Пикабу в мессенджерах

- Активные сообщества

- Тенденции

- Когда столкнулась с жизнью вне Twitter’а

- Феминитивы

- Маскулинитивы

- Чем заняться на даче? 13 идей под любое настроение и компанию (бонусом любопытная статистика Пикабу)

- Ещё девиня и овниха

- На чем нужно сидеть?

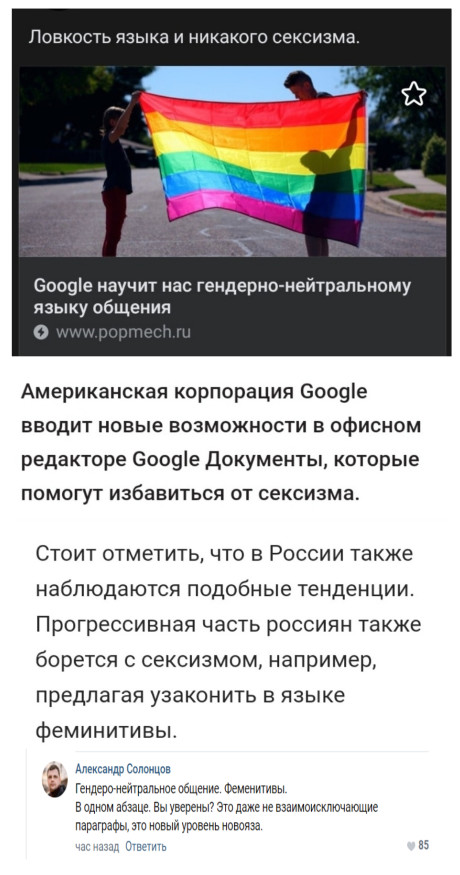

- Гендерно-нейтральные гендеры?

- Учите русский язык! Почему феминитивы с суффиксом «-ка» – безграмотность. Григорий Игнатов

Великие и ужасные феминитивы: зачем они всё-таки нужны

Господство мужских форм в названиях профессий снижает мотивацию женщины развиваться. Использование феминитивов — стратегия, чтобы сделать профессионалок видимыми. Так считает Алия Низамова, сотрудница программы «Гендерные исследования» Европейского университета в Санкт-Петербурге. Ко дню грамотности мы поговорили с ней о феминитивах и их влиянии на общество, мышление и язык.

Но сначала немного теории.

Что такое феминитивы

Термин «феминитив», или «феминатив», в языке существует давно, говорит лингвист Ирина Фуфаева в своей книге «Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция» . Только известен он был в кругу языковедов, изучающих словообразование, а активно начал обсуждаться в последние десять лет.

В широком смысле, феминитивы — любое слово про женщин. Слова «мама», «тётя», «женщина» тоже феминитивы. Но споры в основном ведутся вокруг слов, которым значение женского добавляется с помощью морфем (чаще всего суффиксов).

Слова, определяющие женщин и образованные с помощью суффикса -к-, были и раньше. Они использовались для обозначения:

- жительниц городов, сел и посёлков (парижанка);

- представительниц этноса и национальности (россиянка);

- представительниц религии (мусульманка).

В отличие от феминитивов, обозначающих место женщины в профессиональной сфере, эти слова нейтральные и общепризнанные.

Когда появились первые феминитивы в профессиях

Ирина Фуфаева отмечает, что феминитивы довольно часто встречаются в документах, сохранившихся ещё с XVII века: банщица, кружевница, курятница, дворница (от слова дворник), даже золоторица (женщина-ювелир) и левкащица (занималась грунтовкой ткани). При этом знатные женщины тогда вообще не могли выбирать профессию и проводили жизнь в «теремном заключении».

В XVIII веке Россия активно взаимодействует с европейскими государствами и, конечно, влияние Запада сказывается на общественной жизни. Девушки выходят из теремов, и хотя они ещё не могут получать университетское образование, знатные люди начинают обучать дочерей на дому. В моду входит светская жизнь. Появляются слова «комедианша», «танцовщица», «музыканша», «художница», «живописица».

Настоящий расцвет феминитивов пришёлся на конец XIX — начало XX века, когда у женщин появилась возможность получать университетское образование. Больше профессий становятся доступными, и появляются слова «телеграфистка», «учительница», «акушерка», «продавщица», «работница», «автомобилистка».

С 1930-х на официальном уровне закрепилось уважительное обращение к человеку с использованием мужской формы (товарищ секретарь). А слова в женской форме стали считаться разговорными, и некоторые из них со временем вышли из обихода, например, слово «товарка» (использовалось как женская форма слова «товарищ»). К 1960-м годам называть женщин-профессионалок мужским родом официально стало литературной нормой.

Снова феминитивы начали активно обсуждаться несколько лет назад. Сейчас людей условно можно разделить на тех, кто считает, что феминитивы только коверкают русский язык, и тех, кто убеждён, в том, что они помогают обществу уходить от стереотипов.

Алия Низамова

Сотрудница программы «Гендерные исследования» Европейского университета в Санкт-Петербурге

Социальная роль феминитивов

На первый взгляд кажется, что язык — это что-то нейтральное, не зависящее от реальности. На самом деле исследователи различных направлений (лингвистика, лингвистическая антропология, феминистская психология, медиаисследования), которые изучают взаимоотношение гендера и языка, считают, что наш язык и социальная реальность взаимосвязаны и влияют друг на друга.

С одной стороны, язык отражает, то, что происходит в реальности, с другой — он её формирует.

Исследователи пытаются разобраться, как преобладание маскулинных форм в языке влияет на общественное сознание в разных ситуациях. Например, во время приёма на работу.

Проводились социально-психологические исследования , в которых женщинам-соискательницам предлагали несколько вакансий, составленных с использованием мужских форм: «кандидат», «он» и название профессии в мужском роде. Во время собеседования интервьюер также использовал преимущественно мужские формы. В итоге у кандидаток проявлялась пониженная мотивация, пониженное желание идентифицировать себя как профессионала, неуверенность в своих возможностях («А подходит ли мне эта вакансия?»).

Из этих исследований мы видим, что язык связан с тем, как мы думаем, что мы думаем, какие образы представляем. Он может провоцировать стереотипное мышление. А использование феминитивов эти стереотипы ломает.

Феминитивы и их влияние на мышление

Феминистки на протяжении десятилетий пытаются изменить стереотипное мышление. Британская исследовательница, профессорка социолингвистики Анна Паулс утверждает: всё, что делают феминистки в отношении языка, начиная с 70-х годов (в контексте нашей истории эти процессы начались раньше), — это форма языкового планирования.

Языковое планирование — любое сознательное воздействие на развитие языка.

Это похоже на стратегический экзистенциализм, о котором говорит американская философка Гаятри Спивак, когда категория используется, чтобы создать коллективную идентичность в целях достижения политических задач. Почему подчёркивается именно женщина? Это попытка видимости. Она стратегическая.

Что хотели поменять феминистки? Они говорили о том, что женщины не занимают равноправное положение в языке, в отличие от авторов и писателей мужчин, чья позиция закладывалась и учитывалась при создании языковых норм.

Когда женщины становятся видимыми в языке, их маркируют. Даже английское слово woman (женщина) — производное от слова man (мужчина). Женская форма также может становится уничижающей. Например, мы помним известную ситуацию с Анной Ахматовой, которая просила называть себя поэтом, потому что слово «поэтесса» считалось несерьёзным.

В русском языке вопрос престижа очень привязан к маскулинным категориям.

Феминистки предпринимали разные попытки изменить ситуацию, и не только образованием новых форм слов при помощи суффиксов. Например, в текстах могли изменять описание женщины — на её место ставился мужчина и в описании использовался мужской род: «мужчина, который работает в парламенте, пришёл, элегантно сел, закинул ногу на ногу, поправил свои прекрасные волосы…» Сразу становился видимым скрытый сексизм в языке.

Сейчас в языке есть феминитивы и другие слова, которые предлагают использовать феминистки (например, слово харассмент). Но как они употребляются? Кем? Для донесения какого смысла? Это какой-то комментарий-троллинг или текст в поддержку?

Кто-то будет использовать слово «журналистка», чтобы подчеркнуть статус и видимость женщины в профессии, а кто-то, наоборот, — с уничижительным смыслом. Есть такая лингвистка Дебора Кэмерон, она говорит о том, что в устах сексиста любое высказывание будет сексистским.

Мы забываем о такой вещи, как контекст.

Феминитивы сейчас вводятся для того, чтобы изменить категории, связанные с профессией.

Почему? Потому что сфера занятости всегда находилась в центре феминистского внимания. В ней всегда были вопросы неравенства: кто допускается в профессии, кто представляется, когда мы называем определённую профессию? Как бы сегодня ни утверждали, что доступ есть ко всем профессиям и женщина может стать кем угодно — любая из нас может назвать несколько профессий, которые будут маркироваться только как «женские» или «мужские».

Возьмём, к примеру, сферу STEM (образование, связанное с наукой, математикой, инженерией или технологиями). Какой образ возникает, когда говорят «программист» или «айтишник»? Это ведь на самом деле влияет на выбор молодыми женщинами своего профессионального пути. И также выражается в гендерном разрыве в оплате труда. То есть проблема не в том, что у женщины нет подходящего образования, а в том, какие траектории ей приходится выбирать дальше.

Другое дело, что эта стратегия может подходить не всем и кого-то исключать. Учитывая движение к гендерной нейтральности языка, а не только к феминитивам, правильно говорить о создании гендерно инклюзивного языка.

Феминитивы и официально-деловая речь

Язык всегда кем-то контролируется: ассоциациями, органами, экспертами. В Украине ввели официальное использование феминитивов: они это сделали не в вакууме — можно сказать, они подхватили тенденцию и вывели её на институциональный уровень. Это нормальное явление. Но вопрос острый и поэтому вызывает дискуссии.

Здесь такая же ситуация, как в университетской или профессиональной сфере, когда там вводят квоты (в компаниях выделяют специальные рабочие места для женщин, в вузах дают льготные места для людей с инвалидностью или сирот). Кто-то считает это несправедливым. Но, с другой стороны, это ответ на процессы, которые происходили в прошлом — когда из этих областей систематически исключали угнетённые группы. Поэтому иногда такое институциональное вмешательство просто необходимо.

Я работаю в академической сфере и вижу, что у нас появляются нововведения на официальном уровне.

Американская ассоциация психологов — один из ключевых органов, который предлагает рекомендации по оформлению академического письма, — ввела в употребление нейтральное местоимение they, чтобы убрать гендерный разрыв.

Может показаться, что это что-то насильственное и чужеродное. Но на самом деле это отражение того, что и так происходит: люди с небинарной идентичностью стали видимыми, они включаются в исследования, они — их участники и авторы. Как они должны говорить про себя?

Сложно предугадать, возможно, действительно, какие-то слова в языке не приживутся. Но какие-то уже вошли в нашу речь (авторка, блогерка, фотографка). Кому-то они кажутся чужеродными, потому что не приняты в их среде общения, а кому-то, наоборот, привычными.

Есть зарубежное исследование , в котором принимали участие немецкоговорящие испытуемые из Швейцарии и Германии. Их поделили на несколько групп и наблюдали за тем, как они будут использовать гендерно нейтральную лексику. Для группы, которая придерживается взглядов о гендерном равноправии, использование гендерно нейтральной лексики сначала было сознательным усилием, но потом происходило привыкание, и слова становились привычными и естественными.

Среди тех, кто не использовал эту лексику, выделилось две группы. Одни говорили, что им сложно использовать этот язык, так как они привыкли говорить в связи с установленными правилами, которые усвоили до этого. О чём это говорит? Если ввести новые правила, эти люди могут к ним привыкнуть.

Другие категорически отказывались использовать гендерно нейтральную лексику, и для них это было сознательным усилием — то есть они из-за своих взглядов специально так не разговаривали. Это тоже о многом говорит.

Сейчас активно идут дебаты, как изменять слова: кто-то предлагает использовать суффикс -к-, но он исключает небинарных людей. Кто-то предлагает нижнее подчёркивание (партнёр_ка, студент_ка) — заимствование из немецкого языка, и тут ещё вопрос, насколько это применимо к нашему языку.

Но сам факт наличия этих дебатов уже показывает, что сдвиг произошёл. Осталось только договориться, как изменять слова. А может быть, договариваться и не нужно — пусть будут разные варианты.

Понравилось? 🔥 Тогда подписывайтесь на наш канал , где мы рассказываем про всё, что важно для женщин.

Источник

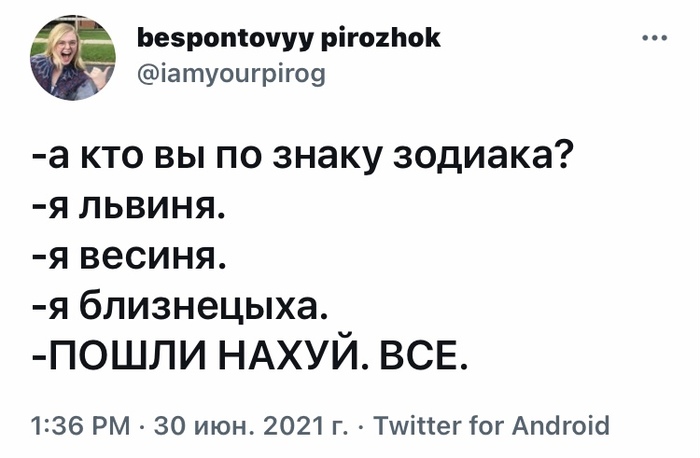

Феминитивы для знаков зодиака

Рассылка Пикабу: отправляем лучшие посты за неделю 🔥

Спасибо!

Осталось подтвердить Email — пожалуйста, проверьте почту 😊

Комментарий дня

Рекомендуемое сообщество

Пикабу в мессенджерах

Активные сообщества

Тенденции

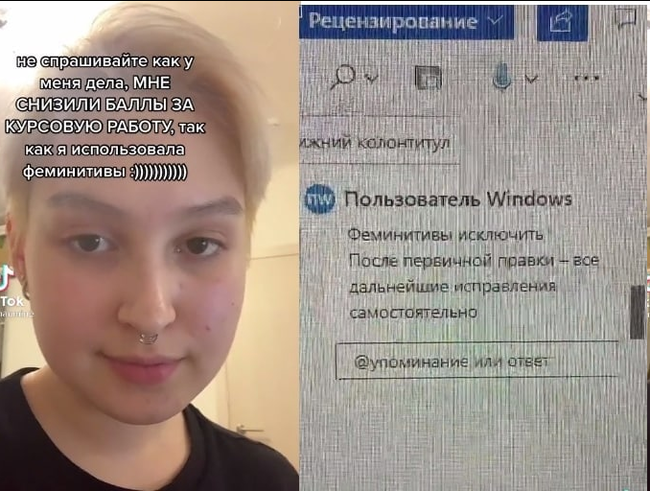

Когда столкнулась с жизнью вне Twitter’а

Феминитивы

Маскулинитивы

Чем заняться на даче? 13 идей под любое настроение и компанию (бонусом любопытная статистика Пикабу)

С мая по сентябрь для многих местом силы становится дача. Недавно мы собрали мнение 25 тысяч пользователей Пикабу про дачу, а сейчас делимся любопытной статистикой и идеями, чем заняться на природе, если фантазия иссякла. Тут идеи и для залипания в интернете, и для отдыха с друзьями, и для одиноких вечеров под шум дождя. Протестируйте все!

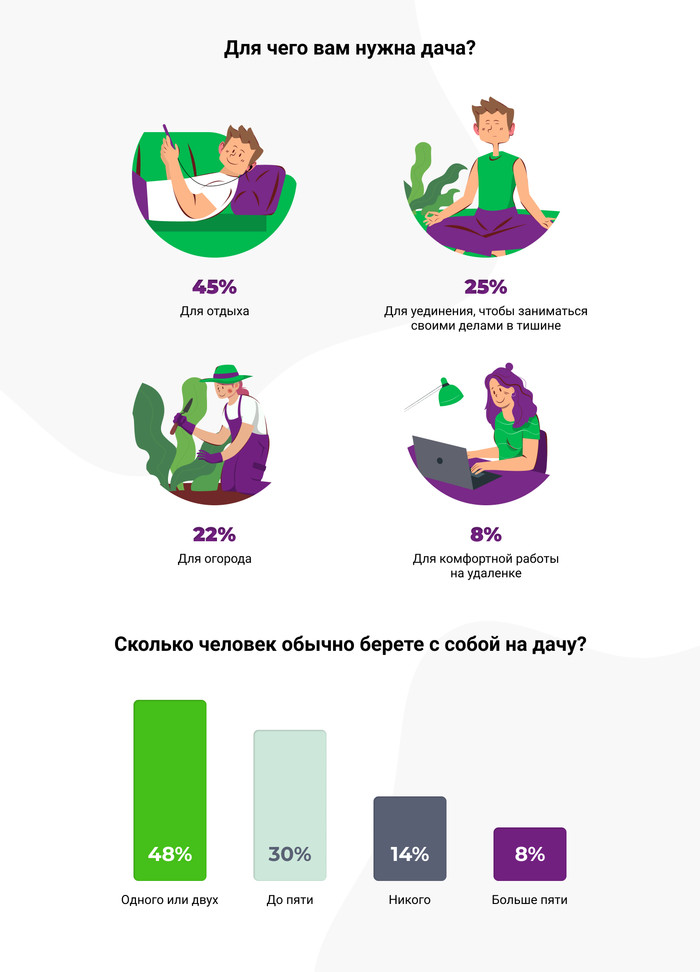

ЗАЧЕМ ПИКАБУШНИКАМ ДАЧИ И КАК ЧАСТО ОНИ ТУДА ЕЗДЯТ

По результатам опроса, большая часть пользователей предсказуемо использует дачу как место для отдыха или уединения, 22% ухаживают за огородом и только 8% работают за городом в режиме удаленки. Чаще всего на дачу едут в выходные (один-два дня), причем 86% берут с собой компанию, чтобы не скучать и веселее жарить шашлыки.

2020 год не сильно повлиял на любовь к даче. Подавляющее большинство ездит на дачу с такой же частотой, как и год назад. Только 15% пользователей стали делать это чаще, 9% — использовать дачу еще и в качестве летнего офиса, а 7% — осознали, что в городе им все-таки лучше. Дети цивилизации!

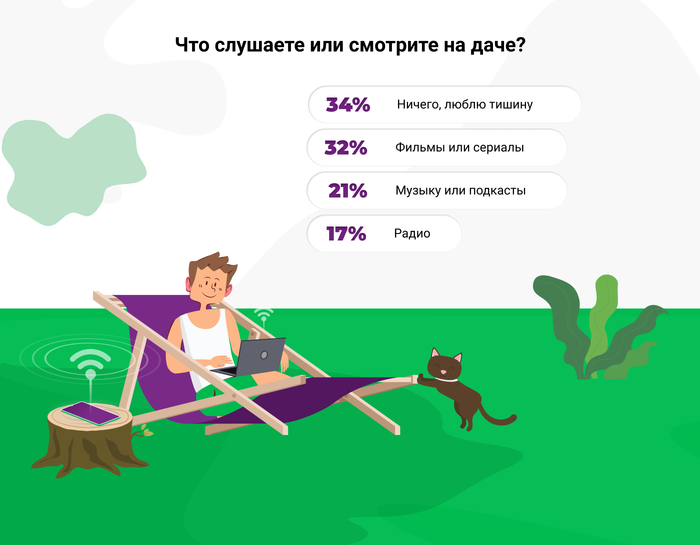

К сожалению, у 29% участников опроса на дачном участке по-прежнему нет даже базовых вещей вроде электричества и воды. Примерно у такого же количества пользователей не проведен интернет или не ловит сеть. Спойлер: видимо, поэтому часть пикабушников предпочла фильмам и музыке тишину.

Больше половины опрошенных пользователей на даче не отказывают себе ни в чем и могут свободно раздавать мобильный интернет и смотреть фильмы. Но трети пикабушников хватает скорости только на звонки и мессенджеры. Значит, пора задуматься о быстрой и стабильной связи.

Если у вас на даче нет привычного домашнего интернета (и не предвидится), а прощаться с соцсетями и всеми радостями доступа к сети вы не готовы, на помощь придет самый быстрый мобильный интернет от МегаФона. Нет, это мы не придумали: он официально самый быстрый. С МегаФоном смартфон станет мостиком к цивилизации для всех ваших гаджетов и гаджетов ваших друзей и родственников. Раздавать интернет можно бесплатно и без ограничений.

ПЕРЕХОДИМ К ГЛАВНОМУ: ЧЕМ РАЗВЛЕКАТЬ СЕБЯ НА ДАЧЕ ВЕЧЕРОМ

Среди «вечерних» дачных развлечений посиделки с друзьями и семьей оказались немного популярнее чтения книг, просмотра кино и сериалов.

Шашлыки и баня, к слову, не единственные развлечения для компании. Ниже несколько вариантов, которые мы собрали вместе с пикабушниками, для совместных активностей.

ЕСЛИ ВЫ НА ДАЧЕ С КОМПАНИЕЙ

1. Устроить вечерний киносеанс под открытым небом. Заморачиваться с проектором и колонками или запустить фильм на ноутбуке — решать вам. Главное — уютные места для сидения, средство от комаров и закуски. Ну и стабильный интернет, который потянет кино в Ultra HD с любого онлайн-кинотеатра.

2. Провести арт-вечеринку. Этот формат совместных развлечений отлично подойдет для семей с детьми и творческих компаний. Главная фишка таких вечеринок — создание чего-то совместными усилиями. Раздайте каждому по листку бумаги и засеките пять минут. Пусть каждый рисует все, что пожелает. Когда время истечет, передайте листочки по кругу, чтобы каждый продолжил рисунок другого человека. Так передавайте незаконченные картины до тех пор, пока не сделаете полный круг. А чтобы настроиться на творчество, подберите заранее плейлист с приятной фоновой музыкой.

3. Изучить окрестности и сходить в поход. Берите пример с пользователя MrVladislavv:

«Недавно моим новым хобби стал велосипедизм. Гонять по полям и холмам, путешествовать в соседние города и деревни намного интереснее, чем спокойно кататься по парку. Также я стал собирать старые велосипеды — ведь особое удовольствие проехаться по поселку на велосипеде, которому почти 50 лет!».

ЕСЛИ ВЫ ОДИН НА ДАЧЕ, А ПОГОДА ШЕПЧЕТ

На Пикабу столько постов про кино и сериалы, что кажется, будто на даче все тоже не отлипают от экранов. Но опрос показал, что предпочитающих тишину людей больше. При этом кино, сериалы, музыка и подкасты все равно любят и явно не расстаются с ними даже за пределами города и вездесущего Wi-Fi.

1. Учиться новому. Пользователь urbobottle поделился, чем он займется в тихой дачной атмосфере:

«Буду заниматься созданием электронной музыки. Может, изучу какой нибудь новый для себя интересный программный продукт».

И правильно! Дача — именно тот мостик, с которого можно нырнуть в море интересного (на что в городе вечно не хватает времени). Освойте какое-нибудь ремесло или даже новую профессию, пока на даче вас ничто и никто не отвлекает. Слава онлайну, можно раздать интернет на ноутбук или планшет и учиться прямо из шезлонга.

2. Работать. Благодаря удаленке мы научились работать из самых труднодоступных мест. Почему бы не обустроить рабочий уголок на даче? Подключайте ноутбук к своей мобильной точке доступа и все в сад! Не забудьте включать видео на созвонах с коллегами — пусть завидуют вашим флоксам на заднем плане.

3. Улучшать мир (начиная со своего участка). На даче так бывает — вы просто решили покрасить забор, а потом очнулись за постижением тонкостей ландшафтного дизайна. Улучшайзинг вообще затягивает — и вы можете обнаружить себя помогающим пожилым соседям, засыпающим яму на дороге или собирающим мусор в лесу.

Мои дачные занятия — это выращивание рассады (как хобби, так как по факту дешевле купить готовое, а не ждать урожая); постройка бани и веранды; подкормка, пристрой и стерилизация кошек (финансирую это дело), оставшихся после сезонных дачников.

4. Вообще ничего не делать (да, так тоже можно!). Выходные нужны для отдыха. И если сейчас у вас нет сил делать что-то полезное, позвольте себе просто насладиться свежим воздухом (а еще лучше сериалом или книгой на свежем воздухе).

Так вышло, что у меня дача плавно переросла в дом в черте города, поэтому мое любимое развлечение на «даче» — это dolce far niente (сладкое ничегонеделание). Люблю сидеть, вытянув лапы, в гамаке, смотреть моего любимого Пуаро и отдыхать душой.

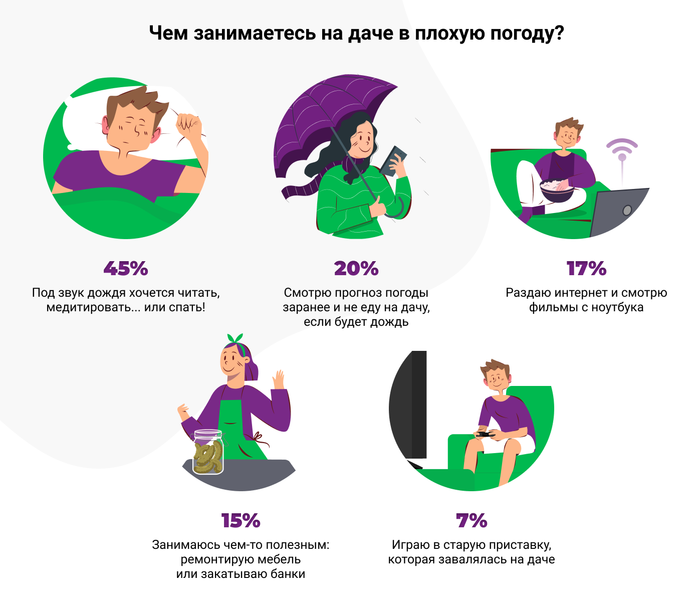

ЕСЛИ ВЫ ОДИН НА ДАЧЕ, А ЗА ОКНОМ ДОЖДЬ

В вопросе про дождливую погоду пользователи Пикабу на стороне созерцания. Почти половина опрошенных оказались поклонниками чтения и медитации под звуки дождя. Примерное равное количество пользователей занимают себя просмотром кино и полезными делами. А пятая часть предпочитает вообще не появляться на даче в дождливую погоду.

1. Посмотреть подходящий под погоду фильм (или устроить марафон сериалов). «Римские каникулы» в солнечный день, «Свет в океане» — в дождливый, «И грянул шторм» — во время грозы. Ну вы поняли.

2. Включить медитацию в любимом приложении или на YouTube. Вбейте в своем магазине приложений на смартфоне «медитация» и выберите приложение по отзывам. Практически в каждом есть бесплатные медитации и трекер сессий, чтобы мотивировать себя медитировать не только в пасмурную погоду по выходным, но и на неделе.

ЕСЛИ ВЫ НА ДАЧЕ, А ИНТЕРНЕТ (ПОКА ЕЩЕ) НЕ ТАКОЙ БЫСТРЫЙ

Воспользуйтесь моментом и устройте цифровой детокс. Например, понаблюдайте за природой, как NemoM.D:

«Отслеживаю, как формируется мой сад, какая живность любит в нем гостить, кто из леса или с луга поселился в саду и растет там так же, как в природе».

1. Наблюдать за птицами. Помимо внимательности, нужен легкий бинокль с 5-10-кратным увеличением и в дополнение справочник по видам птиц — если хотите знать, кто именно вам встретился. Можно просто любоваться птичками, а можно внести свой вклад в науку и загрузить наблюдения в базу Зоомузея МГУ.

2. Смотреть на звезды. В городе увидеть по-настоящему звездное небо мешает световое загрязнение. На отдаленных дачах эта проблема исчезает и небо по ночам преображается. Подловите момент и попробуйте найти над головой известные созвездия или выдумать свои.

3. Ходить босиком. Разуйтесь и пройдитесь по траве, песку или нагретой солнцем земле. Есть целая субкультура «босоходов» (англ. barefooting): они ходят босиком вообще везде. Начинайте без фанатизма и «побосоножьте» у себя на участке — чтобы точно не наступить на что-то опасное.

4. Лежать в гамаке. Читать или есть в гамаке. Спать в гамаке. Жить в гамаке. Поверьте, когда у вас есть гамак, он сразу становится центром дачной вселенной.

ДАЧА — ОТЛИЧНОЕ МЕСТО, ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ СВЯЗЬ

Ученые говорят, что человек теряет половину своего близкого круга общения каждые семь лет. Это не приговор, а усредненные данные — просто устройте встречу в зуме с тем, с кем давно хотели поговорить.

Даже если вы за городом, до друзей, привычных развлечений или комфортной удаленной работы может быть один клик. Главное, чтобы интернет тянул.

Обзаведитесь самым быстрым мобильным интернетом от МегаФона и проведите этот дачный сезон без ограничений. Оставайтесь на связи, смотрите кино, слушайте музыку, устраивайте вечеринки и раздавайте интернет на самом быстром.

Ещё девиня и овниха

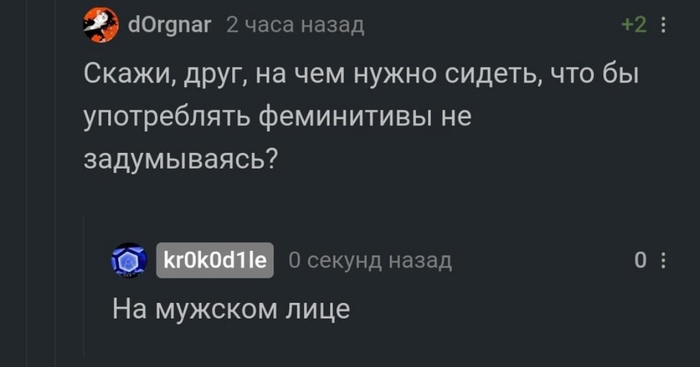

На чем нужно сидеть?

Почему феминитивы бесят, зачем нужны и что с ними делать? Мнение магистра русского языка и бывшей журналистКи.

Профессоресса, филологиня, президентка. 👀

Провела опрос, следите, какая вышла терпимость к феминитивам:

Студентка — 95%

Предпринимательница — 67%

Учёная — 64%

Режиссёрка — 21%

Врачиня — 9%

Появление новых феминитивов обусловлено внеязыковыми факторами: женщины всё больше заходят на «мужскую территорию» (сравните: медбрат, нянь и дояр), феминистки требуют сделать женщин видимыми, а язык – гендерно справедливым.

«Что, что? – спросите вы. – Фемки и в языке несправедливость усмотрели?». Да. По гипотезе Сепира-Уорфа, язык определяет сознание. Когда мы говорим «полицейский», мы представляем мужчину, хотя среди служащих много женщин. Чтобы сделать их видимыми и нужны феминитивы.

Несправедливость и в том, что слова, обозначающие женщин, имеют часто оттенок пренебрежительности, легкомысленности или непрофессионализма, а то и вообще обозначают не женщину по профессии или званию, а жену. 🙄 Привет от врачихи, поэтессы, автоледи и генеральши.

Эта несправедливость, кажется, есть во всех языках. Лингвистка Робин Лакофф в 70-х, например, подметила, что фраза «He’s a professional» наводила на мысли о том, что мужчина юрист или работает в подобной серьёзной сфере, а «She’s a professional» – о том, что речь про секс-работницу. 🌚

Почему феминитивы-неологизмы так не любят?

1. Они часто выглядят непривычно, коряво, громоздко и произносятся неблагозвучно.

2. Их употребление – маркер. Используя их, вы показываете, что вы поддерживаете фем-повестку.

Что по этому поводу думаю я? Употребление феминитивов не должно становиться обязательным, но и бороться с ними не нужно.

Язык отражает реальность со всеми изменениями. Ничего не меняется только в мертвых языках. В живых происходит то, что должно происходить, нравится это кому-то или нет. Это не получится запретить, с этим нельзя бороться, но язык со временем сам решит, что в нём останется.

Гендерно-нейтральные гендеры?

Учите русский язык! Почему феминитивы с суффиксом «-ка» – безграмотность. Григорий Игнатов

Как феминистические идеи уродуют живой русский язык откровенно неудачными новшествами.

Феминизм исподволь, но при этом достаточно агрессивно проникает во все аспекты повседневной жизни – и трансформирует их. В повседневной речи последние пару лет как-то незаметно стало появляться всё более частое употребление так называемых феминитивов, а чем дальше, тем более это становится обязательным тоном для «прогрессивных» СМИ и сайтов. Встречаешь «авторку», «блогерку» и «президентку» – всё, сразу понятно, куда попал и с 95% вероятностью там же встретится набор и прочих либерально-западных мессиджей.

Между тем, в простом народе, не связанном с прозападной прослойкой никакими идейными обязательствами, эта инициатива вызывает сильнейшее отторжение. «Авторки» провоцируют почти что рвотный рефлекс. Давайте попробуем разобраться, кто тут прав, а кто нет, и почему. И, забегая вперёд, сразу скажем: «авторки» – это, скорее всего, плохо.

Для начала приведём аргументы оппонента. Они, в принципе, незатейливы: суффикс «-ка», по их мнению, практически идеально подходит во всех случаях – мы же не паримся от феминитивов «москвич-москвичка», «революционер-революционерка», «буддист-буддистка». Ну и всё, и океюшки. Чего вы, ретрограды, возмущаетесь «президенткой», если есть абсолютно созвучная и всем давно привычная «студентка»?

Так? Так… да не так.

Начнём с самого главного: с необходимости феминитивов.

Как утверждают сторонницы феминизма, это нужно для того, чтобы «подсветить» наличие женщин в том или ином случае. «Дорогие блогеры и блогерки» – это, в конце концов, просто вежливо, примерно как «мадам и месье». Но помимо вежливости тут, разумеется, очень заметен именно настойчивый акцент на том, чтобы сделать слово как будто «громче», выделить его на фоне остальных. А иначе, понимаешь, будет маскулинное угнетение и токсичный патриархат.

И вот тут нас (точнее, их) ждут достаточно волнующие откровения. Дело в том, что слова, к которым феминистки порой так любят цеплять свои гендерные суффиксы, на самом деле, не являются мужскими. Они – гендерно-нейтральны, и не нуждаются в «феминизации».

Ну, смотрите, вот слово «филолог», состоит из двух греческих корней – «любить» и «слово». Если объединить эти два корня в одно слово, то никакого «пола» у слова не возникнет – потому что получится буквально «любить слово». Ну нету никакого «пола» у слова «филологос» – как нет пола вообще у словосочетания с глаголом. Женский или мужской род там может появиться только в том случае, если сделать его именем собственным: Филомен или Филомена, Филострат или Филострата. Но это уже «надстройка».

И напрашивается вопрос: зачем нужна «философка», если изначально слово «философ» не имеет гендера и не обладает какой-то «маскулинностью»? Ведь, крайне неожиданно, и слово «блогер» ею не обладает, потому что это чистейшее заимствование из английского, где НЕТ родов в нашем широком понимании (они вообще-то есть, но не выпячиваются; так, почему-то, love – мужского рода, а peace – женского). Вам, наверное, странно это слышать, но да – «блогер» это а-гендерное слово.

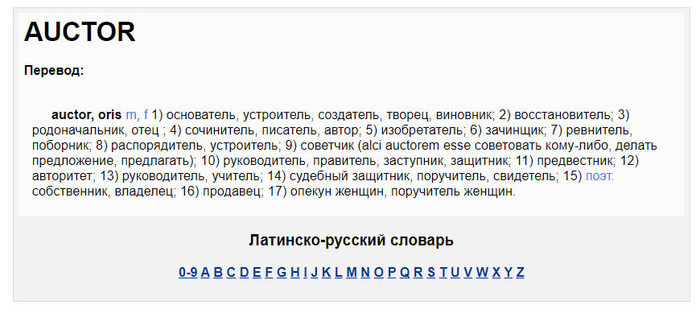

Поистине убийственный довод заключается в том, что слово «автор», которое ни к селу, ни к городу хотят феминизировать, является… словом и мужского, и женского рода в латыни, откуда оно пришло! Не верите? Пожалуйста, вот словарь. Видите буковки «m» и «f».

И если быть последовательным, то нужно вводить не просто феминитивы, но и… маскулинитивы! Как вам такое, девочки? В самом прямом смысле: берём слово и цепляем к нему на равных правах мужские и женские суффиксы – блогерка и, скажем, блогерщик. Блогерец. Блогерник. Блогеровщик. Тьфу.

Вот именно что «тьфу!». Потому что в здоровом языковом чувстве это будет совершенно излишне – никакие гендерные надстройки к подобным профессиональным словам не нужны, потому что они не маркированы никакой «токсичной маскулинностью».

Вспомним «Собачье сердце»:

«Глаза женщины загорелись.

Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдем… Только я, как заведующий культотделом дома…

За-ве-дующая, — поправил ее Филипп Филиппович».

Кто тут у нас более прогрессивен – стопроцентный ретроград профессор Преображенский, который ратует за феминитивы или молодая советская гражданка, которая от них отказывается? Ась?

Ещё раз: слова «мэр», «директор», «генерал» никакой специфической мужественностью не обладают, и избавлять их от неё не надо! А «мэр» и «генерал» к тому же, вообще иностранные прилагательные, и тоже, кажется, безродовые.

Но это всё сухая теория, она не так уж убедительна для обычного человека. Он-то, на самом деле, плюётся от «блогерок» совсем по другой причине. И вот по какой!

Потому что тот самый, столь агрессивной продвигаемый, суффикс «-ка» в русском языке не имеет однозначного «женского» окраса, как нас надеются убедить. Более того, как бы не больше слов с ним вообще «не-женских». То есть, да, они формально женского рода, подчиняются правилам, но они отчетливо а-гендерны.

Начнём с шутки, которую знают практически все: «Болгарин – это человек, а болгарка – инструмент. Финн – это национальность, а финка – нож», и так далее, там длинный список из испанок, китаек и панамок. Почему угловая шлифмашинка стала «болгаркой», а узкий нож без гарды – финкой?! Ну ок, болгарка – потому что «машинка» (ой, не факт), но нож-то почему?! Почему табурет превратили в «табуретку» – что в этом стуле без спинки специфически женского, за что ему «выдали» тот самый почётный суффикс «-ка»?! И совсем уж непонятно, почему деревянное небольшое плавсредство стало одновременно и «лодкой», и «челноком», и как, не дай Бог, их не перепутать, чтобы не оскорбить лодочку токсичной маскулинностью.

Ответ один: что бы ни вычитали на этот счёт в умных книгах, а в живом языковом чувстве есть очень простое ощущение – не всё то женское, что кончается на «-ка». Или даже так – не всё то женское, что подчиняется грамматическим правилам женского рода.

Давайте проведём натурный эксперимент: вот, есть у нас столяр. Женщина этой профессии кем будет — «столяркой»? Каждому известно, что это слово означает совсем другое, и совсем не женское, а как бы даже среднее – совокупность столярных работ. Грамматика говорит одно, а семантика — другое.

Поэтому приклеивание суффикса «-ка» к очень многим словам женскими их сделает только грамматически. А ассоциативно будет черт те что – как с финкой, табуреткой и столяркой.

И есть ещё третий аргумент – уже не против феминитивов как таковых, а против всё того же единого и универсального суффикса «-ка», о котором мы уже говорили как о «женском» только грамматически, но не семантически.

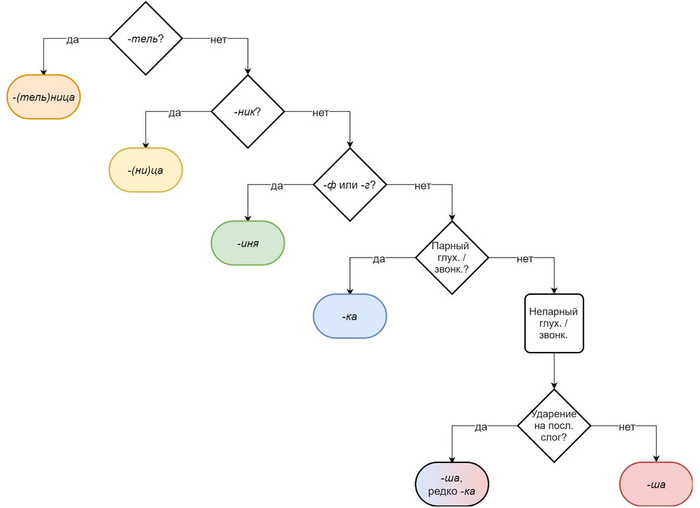

В русском языке феминитивы вообще неплохо развиты. Посмотрите на эту табличку:

В принципе, если уж так сильно хочется их использовать, то пожалуйста, уважайте сложившуюся языковую практику и следуйте не на пустом месте оформившимся традициям. Понятно, что отчасти «сделанного не воротишь», и никак уже не переименовать «писательницу» в «писательку», но вот «директрису» и «директоршу» в «директорку» норовят переделать аж бегом.

Особенно возмущаются суффиксом «-ша», считая его чем-то почти неприличным. Типа «блогерша» – не ок, а ок – только «блогерка». Но что делать со словом «мэр», если его очень хочется «феминизировать» – «мэрка»? Это кто вообще? Маяковский приходил в ужас от раннесоветских аббревиатур типа «КООПСАХ» – настолько они были чем-то инородным в гармоничной русской речи, сейчас та же беда, но с другой стороны. Мэрка – это… это очень плохо, короче. А возможна же ещё и пэрка. Мэрка и пэрка. Лордка. И лордша, кстати, тоже.

Выводы просты: дорогие лингвофеминистки, не цепляйтесь к тем словам, которые изначально не имели рода в иностранных языках и так и перешли в русский. «Блогер» – бесполое слово. «Дизайнер» – тоже. Не надо с ними ничего делать. Суффикс «-ер» в русском языке чисто заимствованный и не имеет ярко выраженной мужской семантики, а грамматическая принадлежность к мужскому роду ещё ни о чём не говорит, так же как «лодка» – это не «нечто женское», хотя там и есть заветное «-ка» в конце. А если очень хочется феминизировать – делайте это хотя бы не так уродливо. Напрягайте мозги, включайте стилистическое чувство. А то, право слово, за мэрку и пэрку могут просто из приличного общества на мороз выгнать. И за «авторку», по-хорошему, тоже.

Источник