Любовные гадания на лучину

Любовные гадания, которые пришли к нам с древних времен, сегодня превратились в красивые ритуалы. К примеру, гадания на Ивана Купала с венками, раскачивающимися на воде, подчеркивают особенную привлекательность молодых девушек.

Народные древние ритуалы

Популярность данных магических действ объясняется тем, что любовь – это главная и самая волнующая составляющая жизни человека. Гаданий на любовь существует огромное множество. Некоторые из них чрезвычайно просты, другие требуют специальной подготовки.

Самыми популярными считаются простые народные гадания, которые, если их проводить с искренней верой, всегда правдивы.

На лучину

Необходимо взять лучину, установить ее вертикально и зажечь. Трактовать данный магический обряд нужно следующим образом.

А именно так:

- Суженый придет с той стороны, куда упал первый пепел с лучины;

- Если лучина быстро загорелась и долго горит – суженый будет с добрым и уживчивым характером;

- Если лучина медленно разгорается и периодически гаснет – характер суженого будет сложным и неуживчивым.

Обряд с солью

Для этого простейшего обряда следует на ночь съесть не очень маленькую щепотку соли. Далее нужно не громко произнести слова заговора.

Во сне вам должен присниться жених, который подаст вам воды.

Со свечами

Следует взять пару одинаковых свечей и обвязать их соответственно белой и черной ниткой одинаковой длины. Свеча с черной ниткой символизирует вашего избранника, белой – вы сами.

Далее следует поджечь свечи и понаблюдать за ними:

- Чем выше пламя у свечи, тем чувства человека сильнее;

- Если свеча горит неровно, с шипением и треском, значит, любовь связана с ревностью, бесконечными обидами и болью;

- Если хоть одна из свечей погасла или упала, значит, у вашей любви нет будущего;

К любому гаданию на любовь даже самому простому нужно относиться как к серьезному занятию. Ритуал требует концентрации внимания и полного спокойствия. Существует несколько правил, которым нужно следовать, что бы обеспечить правдивость гадания.

Перед началом гадания обязательно нужно:

- Умыться, лучше для этого использовать родниковую или талую воду;

- Распустить волосы снять какие-либо зажимы или заколки;

Если гадание проводится в помещении, то нужно проводить ритуал босиком. Также перед началом гадания нельзя прикасаться к зеркалу или оконному стеклу, или смотреться в него.

Лучшим днем для проведения любовных гаданий является пятница, которой управляет Венера. Наиболее правдивыми гаданиями на любовь считаются ритуалы, проводимые в рождественскую неделю, особенно достоверны гадания в ночь перед Рождеством.

Источник

Лучина

Лучи́на (лучь, драночка, щепань) — тонкая длинная щепка сухого дерева. Берёзовая лучина долгие века на Руси была единственным источником света в деревенских избах и домах.

Освещение жилья весною и летом почти не практиковалось. Начиная с благовещенья (25 марта ст. ст.) и до Ильина дня (20 июля ст. ст.), местами и до Успенья (15 августа ст. ст.), избы не освещались, так как, по старинному поверью, «после благовещенья грех зажигать огонь».

В старой восточнославянской деревне лесной и лесостепной полос до середины, а местами и до конца XIX в. почти единственным видом освещения жилища (как в древности у народов Западной Европы и придунай- ских славян) служила лучина. В захолустных местностях и особенно в бедняцких жилищах этот способ освещения удерживался до Октябрьской революции. На изготовление лучины шли сосна, береза, осина, дуб, клен, ясень. Для получения тонких (около 70 см длиной) лучин полено — «лучевое», «лучйнное» — распаривали в печи: клали его поверх ведерного чугуна с кипящей водой или на под истопленной печи, потом надкалывали рядами с одного конца топором в глубину сантиметров на 15 и затем «драли лучинины» руками. Березовые поленья высушивали на печи и в печи и затем щепали лучину большим ножом («косарь», «косырь», «лучёвник», «лучинник») или обломком косы. На Севере щепали лучины шириной в 3—4 см и толщиной до 1 см.

Полученную лучину сушили под шестком, где находилась довольно большая ниша — подпечье, там же хранили кухонный инвентарь.

Использование

Древние славяне верили, что вещая сила живет в угольке, связке дров, в кочерге, в лучине. Поэтому, в старину огонь добывали старики и старухи из сухого дерева, а молодая невестка или сын зажигали лучиной новый огонь — затапливали им печи в избах и банях, на посиделках зажигали свечи или лучину.

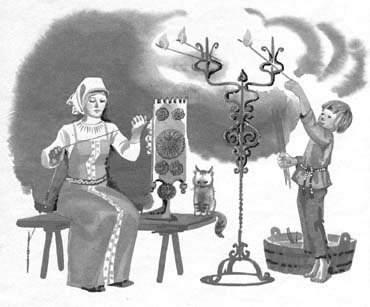

Описание лучины можно встретить в письме валаамского старца по поводу намерений издать его письма. «В то время керосина не было еще, по ночам в избе работали с лучинкой. Я наблюдал за огнем, лучинку вставлял в светец, а угольки падали в приготовленный ушат с водой.» Зажигая лучину, на Руси говорили: «Святой огонешек, дайся нам!» Так как символ чистоты душевной — огонь не терпит ничего нечистого.

Долгими зимними вечерами при свете лучин женщины пряли, мужчины пили хмельные напитки, мед, вспоминали минувшие дни, слагали и пели песни, слушали сказителей и сказительниц былин, а с деревянных полатей, из дальних углов за ними с любопытством и интересом наблюдали глаза маленьких русичей, чья жизнь, полная таких же забот и тревог, была еще впереди.

Лучины использовались в быту крестьян вплоть до начала XX века, хотя и были оттеснены более современными средствами освещения типа свечей, керосиновых и масляных ламп, а позднее и электрическим освещением. Также лучина используется для розжига костров и самоваров.

В монастырском обиходе приготовление пищи обставлялось соответствующим ритуалом. Разжигание огня на кухне происходило так: утром повар отправлялся в храм, перед царскими вратами клал три земных поклона и просил огня у священника. Тот зажигал лучину от лампады у алтаря. Ею и воспламеняли дрова на кухне.

Горящую лучину или свечу должно было гасить благоговейно: пламя задувать губами, нагар снимать пальцами, а уцелевший остаток бережно класть на место; погасить же огонь как попало, т. е. ударить лучину об пол или затоптать ее ногою — считалось большим грехом, за который раздраженная стихия отплатит пожаром в доме нечестивца.

Любопытно, что лучина могла входить в состав натуральных оброков.

Светец

Очень разнообразны приспособления для держания горящей лучины. У великорусов это были светцы разнообразной формы и величины . Простейший светец представлял собой развилку с двумя, тремя- четырьмя рожками из дерева или кованого железа с острым «пятником» — острием на противоположном конце стержня, согнутого под прямым углом.

Светец втыкали острием в щели бревенчатой стены, между рожками развилки вкладывали горящую лучину, на пол под опадающие угольки ставили сосуд с водой; более сложная форма — светец с двумя развилками и одним пятником. Держащая лучину часть светца выковывалась также в форме центрального стержня с двумя изогнутыми крючками по бокам — лучину вставляли между крючком и стержнем. Встречались висячие светцы на несколько лучин — своеобразная примитивная люстра. Их зацепляли за железную скобу, прибитую к полавошнику (полка над окнами) . Гораздо удобнее и распространеннее были переносные светцы с деревянной подставкой: это или невысокий столбик, вделанный в донце, чтобы можно было его ставить на лавку (на севере Белоруссии его называют «дед», а железный зажим — «дедовы губы»), или высокие деревянные подставки, высотой в 1 м и выше, которые можно было ставить на пол в любом месте избы. Остроумно устроены раздвижные светцы с тройным столбиком: средний стержень его, в котором укреплена металлическая часть, сделан подвижным и снабжен отверстиями — его можно поднимать и опускать, закрепляя затычками на любой высоте, и таким образом регулировать высоту источника света. Рациональную форму деревянного светца представляла северная его разновидность: деревянный столбик, в верхушку которого воткнута железная развилка, укреплялся на краю неглубокого корытца, поднятого на три-четыре высокие ножки, так что обгоревшие части лучины падали прямо в налитую в корытце воду .

Украина, где в северной лесостепной части главным освещением также служила лучина (Волынь, Черниговщина, северные районы Киевщины и Харьковщины, почти до самых степей), не знала великорусского светца; здесь втыкали лучину в отверстие в обмазанной глиной стене; вбивали в стену железную «бабку» — нечто вроде подковы, только гораздо тоньше, с расщелиной для вставки лучинок; делали небольшие переносные лучинодержатели: скатывали комок глины, продавливали в нем несколько отверстий для вставления лучины и обжигали; изготовляли скйльник — в деревянный обрубок вставлялась палка с двумя железными крючками, в каждый крючок всаживалось по лучине с таким расчетом, чтобы, когда догорела одна, то зажечь другую. В Белоруссии также втыкали лучину прямо в стену или делали висячий светец — деревянный крюк с железными тисками для вставки лучиниц. На севере Черниговщины, в Волынском полесье и во многих местностях Белоруссии вплоть до коллективизации удерживался прибор, называемый лучник, лушник, свяцёльник (белор.) или світник, світич, світоч, світач, посеет (укр.). Он состоял из двух частей: подставки (для лучины), которую ставили на пол сбоку от входной двери, и суживающейся кверху вытяжной трубы над ней (для дыма), проходящей сквозь потолок и крышу; собственно эта вторая часть — труба — и называлась лучником (белор.) и бовдуром (укр.). Подставкой служил пень с поставленным на нем черепком или гладким камнем либо шест различной высоты; нижний конец шеста врубали в обрезок доски или обрубок дерева, на верхнем конце имелась железная решетка, на которой горело несколько коротких лучин или смолье, т. е. сердцевина смолистого дерева или расщепленные корни сосны. Иногда вместо подставки под отверстие бовдура вдалбливали ручкой в стену небольшую деревянную лопатку и на нее ставили черепок, на котором жгли смолье. Трубу изготовляли из выдолбленного ольхового ствола; иногда нижнюю ее часть, приходящуюся внутри хаты и имеющую форму раструба, выплетали из лозы или сшивали в виде конусообразного мешка из холста (внизу натягивали на обруч) и приделывали узкой верхней частью к выводной трубе (иногда сколоченной из досок). Все сооружение для безопасности от искр вымазывали глиной снаружи и внутри.

В районах с земляным или глиняным полом обычно не ставили сосуда с водой для отпадающих от горящей лучины угольков, а делали это только в том случае, если пол был устлан соломенной настилкой (при сильных холодах). Иногда лучину жгли в особой печурке шщ нише, вырезанной на краю печи и имеющей выход для дыма прямо в печь или печную трубу. Этот способ, называемый в Черниговщине и на Волыни Світлан, комінок, является, пожалуй, наиболее древним по времени возникновения, так как связан с печью, с очагом. Этот же способ освещения отмечен и в Сибири, в Енисейском крае, где его называли «камином». Камин представлял собой нишу размером 10 X 10 X 15 см, устроенную в углу печи выходящем в сторону избы. В верхней части ниши имелось отверстие, соединенное с дымовой трубой печи. В нишу, широко открытую в сторону комнаты, клали смолье. Хорошо высушенное смолье горело настолько ярко (и достаточно ровно), что за столом в углу можно было читать. Для присмотра за камином ставили малыша, который время от времени подставлял в камин одно-два поленца .

Приспособления для лучинного освещения, впрочем, очень разнообразны. В Белоруссии при молотьбе в гумнах в темное осеннее и зимнее время употребляли пересеет—ящик на ножках, обмазанный глиною, в котором жгли огонь. В Иркутской губ. около тока ставили очаги — небольшие срубы, набитые землей, на которых жгли дрова или смолу во время ночной молотьбы.

В фольклоре

В. М. Максимов. Бабушкины сказки. 1867

В русском языке есть выражение «Жив курилка». По мнению авторов Словаря русской фразеологии, этот оборот является осколком традиционной игровой формулы. Эта народная игра заключалась в передаче зажжённой или тлеющей лучины из рук в руки до тех пор, пока она не гасла. Игра сопровождалась песней:

Жив, жив курилка!

Жив, жив, да не умер.

А у нашего курилки

Ножки долгеньки,

Душа коротенька.

Под курилкой в этой песне подразумевается горящая лучина (от древнерусского глагола курити — «разжигать, раскладывать огонь, тлеть, едва гореть»). У древних горящий огонь ассоциировался с жизнью, а угасание огня — со смертью. Оборот «Жив курилка!» давно утратил связь с игрой. Теперь это просто одно из многих и многих устойчивых выражений, которое произносится с оттенком иронии, насмешки. Но, во времена наших предков, лучина с тлеющей головкой воспроизводила представления об умирающем и воскресающем божестве, требуюшим жертвоприношения. Поэтому оказалась возможна замена человека лучиной, и обряд, пусть ослабленный с точки зрения эффективности, продолжал существовать в ненаказуемой форме, сохраняя исходный смысл, а с забвением последнего выродился в детскую игру.

В песне «То не ветер ветку клонит» (стихи С. Стромилова, музыка А. Варламова) есть такая строфа:

Извела меня кручина,

Подколодная змея.

Догорай, моя лучина,

Догорю с тобой и я!

Лучина в гаданиях и обрядах

Приступая к гаданиям, к добыванию подземного клада и в других случаях, когда можно опасаться дьявольского наваждения, необходимо было обвести себя круговою линией; линия эта очерчивается зажженною лучиною или восковою свечою, при обычном воззвании к Чуру («Чур! наше место свято»), и служидо самою надёжною оградою от злобы демонов.

Так как земной огонь был эмблемою небесного пламени молний, а вода — дождя, то отсюда понятны следующие гадания: а) девица вздувает с уголька огонь на лучину; если она долго не разгорается, то муж будет непослушный, крутой характером, и наоборот. Зажигая с одного конца лучину, втыкают ее другим концом в бревно и примечают: в какую сторону упадет пепел? — с той стороны жених явится. (Тамбов, губ.) Или обмакивают лучину в воду и потом зажигают, и смотря по тому, скоро или медленно она загорится — делают заключение о выгодном или невыгодном женихе.

В некоторых местах Пензенской губернии ходят слушать под окно с первым огарком лучины. О чем говорили в доме, то сбудется со слушающим, например говорили о свадьбе, то значит быть замужем в тот год, а если была речь о покойниках, то это значит смерть и т. п.

Всем хотелось знать вперед: долго жить или нет? Поэтому брали березовую лучину, обмакивали в воде и зажигали. Горящая с искрами лучина означает болезнь, потухающая при горении — близкую смерть; горящая ясно — долгую жизнь. Еще обвертывают березовую лучину льном, втыкают в щель и зажигают. Догорит ли лучина скоро — смерть кому-либо из родных; оборотится ли она в какую-нибудь сторону — быть девушке замужем.

В Архангельской губ. по числу и величине выпавших угольев делают заключения о числе и значительности самых гостей; упадет ли головня на шесток, погасят ли ненароком лучину или свечку — будет нечаянный гость.

важдения, необходимо обвести себя круговою линией; линия эта очерчивается зажженною лучиною или восковою свечою, при обычном воззвании к Чуру («Чур! наше место свято»), и служит самою надёжною оградою от злобы демонов.

Гадали на то, кто сколько проживет. Девушка берет в руку березовую лучину, бежит к роднику, реке или к колодцу. Затем она окунает эту лучину в воду. Вернувшись домой, она зажигает эту же лучину на огне. Если лучина снова загорится быстро, то жизнь будет долгой. Если лучина и вовсе не загорится, то девушку ждет в этом году смерть. Если лучина горит с треском и горит не особенно ровно, то в продолжение этого года девушка будет хворать.

Вера в то, что папоротник цветет раз в году, исходит, видимо, от того, что крестьяне, постоянно наблюдающие за природой, заметили, что цветут все растения, кроме одного, которое «не пускает цвету». Но они знали также, что всякое растение для размножения должно цвести, и происходит это, по их разумению, раз никто не видит, ночью; когда цветет все, — накануне Ивана Купала. А за зловеще светящийся цветок принимали, вероятно, светлячок, который дает фосфоресцирующий цвет, тем более что он даже носит имя Иванове. Но это слишком прозаическое объяснение, а все связанное с купальной ночью представляется на редкость романтическим. И прежде всего — обряд опускания в речные воды венков с зажженными свечами и лучиной. Завивали венки из Ивана-да-Марьи, чисто купального цветка, лопуха, богородицкой травы и медвежьих ушек. Если венок потонет сразу — суженый разлюбит. У кого венок дальше всех поплывет — будет счастливее всех, а у кого лучина или свеча дольше всего горит — проживет самую долгую жизнь.

Сосудов и кринок с напитками и кушаньями не советовали оставлять непокрытыми, опасаясь, чтобы нечистая сила не осквернила их; если нечем покрыть, то должно по крайней мере перекрестить или положить сверху две лучины накрест. Лучину, обмотанную куделью, клади в колыбель – от нечисти.Выходя из амбара, хозяин ломал лучины и клал обломки крест-накрест поверх зерна, отпугивая нечисть от запасов.

Кое-где соблюдался обычай бегать по полям с зажженными лучинами – для предохранения дойных коров от злых волшебниц. При пропаже коровы, теленка или овцы, если поиски оказывались тщетными, заонежане «рыли кресты», т. е. складывали кресты из лучины на лесных тропинках, произнося при этом соответствующее заклинание.

На Беларуси, накрыв стол, принято обнести его трижды зажженной лучиной, что являлось отголоском обряда окуривания, отогревания покойника.

Ивановские костры (ночь на Ивана Купалу), собственно, не что иное, как царь или князь-огонь, или живой огонь, добываемый посредством трения двух кусков дерева. Его почитают доныне между нашими поселянами за лучшее средство для прекращения моровых болезней и скотского падежа. Решивши на мирской сходке употребить это суеверное средство, все жители села в одно время тушат у себя всякого рода огни, в печах и даже перед святыми иконами, и, собравшись потом на высоком месте вне села, начинают добывать новый, живой огонь, зажигают им большой костер, через который прогоняют весь скот, а потом и разносят этот огонь по всем избам, затапливают им печи и зажигают лучины, свечи и лампады.

Самое добывание живого огня, как и зажигание Ивановских костров, поручается обыкновенно старикам, которые, как видно из этого обряда чисто общинного быта и из вышеупомянутой песни, исполняли должность жреца в общественном богослужении языческой России.

Поговорки

Дедовские свечки, лучинки с печки.

Не видал ты меня в красный день да при лучине.

Ни дров, ни лучины — живем без кручины.

Никого не бей лучиной: сухота нападет.

Из лучины не скласть полена.

Коли лучину вдоль, поперёк не расколешь.

Кручина иссушит в лучину.

Лучина с верою, чем не свеча?

Лучина трещит и мечет искры, к ненастью.

Лучина трещит, пыл с визгом по лучине, к морозу.

Не видал ты меня в красный день, да при лучине.

Посмотреть на него в красный день в белой рубашке да при лучинке.

Пошли наши лучинушки плясать!

Придет кручина, как нет ни дров, ни лучины.

Хоть лучинка, да мужчинка.

Щепай, дивчина, лучину, не держи кручину!

Источник