ОБОРОТ ВАГОНА

число вагоно-суток (или вагоно-часов), расходуемых на выполнение всех операций от момента одной погрузки до момента поступления данного вагона под следующую погрузку. Расстояние, проходимое вагоном от станции погрузки до станции выгрузки в груженом состоянии, наз. груженым рейсом; расстояние, проходимое вагоном от станции выгрузки до станции новой погрузки в порожнем состоянии, наз. порожним рейсом, а все расстояние пробега — полным рейсом или расстоянием оборота. В О. в. входят: 1) время, затраченное на следование вагона в груженом состоянии; 2) то же в порожнем состоянии; 3) время, затраченное на простои вагона на станциях погрузки и выгрузки, а также на узловых и сортировочных станциях. О. в. — самый важный показатель использования подвижного состава, т. к. в нем отражаются техн. скорость, т. е. работа паровозников, участковая скорость и стоянка вагона на станциях, т. е. работа движенцев, выполнение регулировочных распоряжений и т. п. Чем меньше времени затрачивается на О. в., тем меньше нужно вагонов для выполнения заданного объема перевозок. Пределыцики-вредители, стремившиеся превратить науку о движении поездов в науку о простоях вагонов, а станции — в отстойники для них, пытались лженаучными формулами доказать невозможность снижения времени О. в. и давали высокие, вредительские нормы простоя вагонов на станции под различными операциями. Основываясь на этом, они требовали громадных вложений на развитие станций и узлов, на постройку новых вагонов и т. п., пытаясь доказать, что без этих многомиллионных вложений жел.-дор. тр-т не сможет выполнить свои задачи. Разоблачив предельщиков — врагов народа, Л. М. Каганович приказом № 100/Ц от 15/IV 1935 г. мобилизовал всех честных железнодорожников на борьбу за ускорение О. в., на борьбу с простоями. За время с 1935 по 1940 гг. О. в. резко улучшился.

Технический железнодорожный словарь. — М.: Государственное транспортное железнодорожное издательство . Н. Н. Васильев, О. Н. Исаакян, Н. О. Рогинский, Я. Б. Смолянский, В. А. Сокович, Т. С. Хачатуров. 1941 .

Смотреть что такое «ОБОРОТ ВАГОНА» в других словарях:

Оборот вагона — У этого термина существуют и другие значения, см. Оборот. Оборот вагона железнодорожный термин[1]; означает: основной показатель использования вагонного парка ж. д. по времени, включающий цикл операций от момента окончания погрузки вагона… … Википедия

Оборот локомотива — Оборот локомотива время, необходимое для обслуживания локомотивом одной пары поездов на участке работы локомотивных бригад. Данное время получается суммированием времени движения локомотива и времени нахождения его на участковых,… … Википедия

ОБОРОТ — (TURN; TURN ROUND) 1) в учете запасов интервал времени (в днях) между поступлением материалов на склад и отпуском материалов в произ во, между поступлением продукции в торговое пр тие и ее реализацией и т.д.; 2) цикл использования грузового… … Глоссарий терминов по грузоперевозкам, логистике, таможенному оформлению

Оборот — В Викисловаре есть статья «оборот» Оборот многозначный термин: Оборот (единица измерения) единица измерения угла (ос … Википедия

ИЗМЕРИТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА — показатели качества работы жел. дор. тр та, скорости оборота и нагрузки паровозов и вагонов. И. и. п. с. широко разработанная система показателей (измерителей), выражающих общие размеры работы жел. дор. тр та (напр. тонно погрузки и тонно… … Технический железнодорожный словарь

ВАГОННЫЙ ПАРК — количество вагонов на сети ж. д., отдельной дороге или отделении. В. п. подразделяется на пассаж. и товарный. Первый состоит из жестких и мягких вагонов, вагонов ресторанов, почтовых, багажных и специального назначения; второй из крытых вагонов,… … Технический железнодорожный словарь

ВЕСОВАЯ НОРМА ПОЕЗДА — вес груза и самих вагонов, входящих в состав поезда, установленный для данной дороги или ее отдельных участков по действующему графику движения поездов. Фактический вес поездов д. б. не ниже весовой нормы. В. н. п. устанавливаются в целях более… … Технический железнодорожный словарь

КОММЕРЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ (участковая) — эксплуатационный показатель, измеряемый расстоянием, проходимым поездом в единицу времени (час) между станциями смены локомотивов с учетом стоянок на промежуточных станциях участка. К. с. определяется путем деления пройденного поездом пути (в… … Технический железнодорожный словарь

КРУЖНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК — направление груза по более длинному пути вместо кратчайшего. К. п., ухудшающая оборот вагона и удорожающая себестоимость перевозки, может иметь место лишь в исключительных случаях, когда возникают затруднения в продвижении грузов по кратчайшему… … Технический железнодорожный словарь

ТАРИФ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ — плата и дополнительные сборы, взыскиваемые по перевозкам, а также правила исчисления и применения этих плат и сборов. В условиях социалистического х ва Т. ж., равно как и промышленные цены, устанавливаются в плановом порядке. Тарифная политика… … Технический железнодорожный словарь

Источник

Оборот вагона

Оборо́т ваго́на — железнодорожный термин [1] ; означает: основной показатель использования вагонного парка ж. д. по времени, включающий цикл операций от момента окончания погрузки вагона до момента окончания следующей его погрузки.

Содержание

Оборот вагона

Для ж. д. (отделения) оборот вагона — среднее время от момента окончания погрузки или приёма вагона в гружёном состоянии от соседних ж. д. (отделений) до момента следующей погрузки или сдачи вагонов. Оборот вагона включает: время нахождения вагона на станции после его погрузки; время пробега вагона в поездах от станции погрузки до станции выгрузки; время на переработку вагона на попутных сортировочных и участковых станциях; время нахождения вагона на станции выгрузки; время пробега вагона в порожнем состоянии до станции новой погрузки (если погрузка вагона производится не на той станции, где он выгружен); время на погрузку. Оборот вагона — общий комплексный качественный показатель работы ж.-д. транспорта, отражающий результаты технической, экономической и организаторской деятельности всех звеньев ж. д., характеризует как степень использования вагона, так и сложность работы, дисциплинированность и организованность железнодорожников. По сети в целом и по ж. д. (отделениям) оборот вагона может быть определён как средний для всех вагонов рабочего парка (см. в статье Вагонный парк), а также для отд. категорий этого парка по ряду вагонов и по отд. видам перевозок. Оборот вагона определяет потребность в вагонах рабочего парка для выполнения перевозок. Чем быстрее оборачивается вагон, тем меньше оборот вагона и, следовательно, тем с меньшим вагонным парком можно выполнить заданные размеры перевозок. Соответственно при этом увеличивается и кол-во грузов, к-рое можно перевезти имеющимся в наличии вагонным парком.

Группы показателей

Время оборота вагона включает 2 группы показателей:

- количественные, зависящие от объёма и направления вагоно-потоков, и

- качественные, к-рые характеризуют качество и организацию работы станций и участков и определяются действующим графиком движения поездов, планом формирования поездов и нормами технол. процессов работы станций.

Кроме общего оборота вагона, определяют также оборот вагона с местным грузом, то есть ср. время нахождения на ж. д. (в отделении) гружёных вагонов, следующих под выгрузку на данную ж. д. (отделение), от момента приёма их с др. ж. д. (отделений) или погрузки в местном сообщении до момента выгрузки их на данном подразделении, и оборот порожнего вагона, то есть ср. время нахождения на дороге (отделе-нии) вагона в порожнем состоянии. Значения [2]оборота вагона местного и оборота вагона порожнего служат для определения норм парков местных и порожних вагонов.

Ускорение

Ускорение оборота вагона — важнейшая задача борьбы за улучшение работы ж.-д. транспорта. Большое влияние на ускорение оборота вагона оказали мероприятия по широкому внедрению на ж.-д. сети электрич. и тепловозной тяги, усилению и реконструкции пути, переводу вагонного парка на автоматическую сцепку, внедрению устройств автоматики и телемеханики. Наряду с осуществлением технической реконструкции, важное значение имеют дальнейшее совершенствование технологии работы станций, обеспечение ритмичной работы всех подразделений ж. д., широкое распространение передовых методов труда. Пути дальнейшего ускорения оборота вагона: сокращение гружёного рейса вагона путём устранения нерациональных перевозок; сокращение порожнего пробега вагонов; комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ и сокращение простоя вагонов под грузовыми операциями; дальнейшее повышение скорости движения грузовых поездов; сокращение их простоев на станциях; формирование поездов с максимальной грузовой массой, совершенствование всей системы управления ж.-д. транспортом.

Источник

Оборот вагона — главный миф железных дорог

В ОАО «РЖД» принято считать оборот вагона важнейшим показателем работы железных дорог. Это объясняется просто — все советские учебники по управлению эксплуатационной работой на сети (а именно на них выросло большинство руководителей движенческого блока) выделяли этот показатель в качестве основного. Более того, в учебнике «Экономика железнодорожного транспорта», изданном в 1989 году, указывалось, что оборот вагона – это обобщающий качественный показатель, который характеризует уровень технической, экономической и всей эксплуатационной работы транспорта.

В результате и сегодня, в условиях отсутствия единого собственника вагонов и централизованной плановой экономики, многие специалисты по инерции думают, что работу железных дорог в целом, а также итоги тех или иных управленческих решений и реформ по-прежнему можно оценивать на основе этого показателя.

Для того чтобы разобраться в том, в каких случаях этот показатель важен, а в каких – нет, и о чём он на самом деле говорит, стоит рассмотреть его подробнее.

Оборот вагона для сети железных дорог в целом – это среднее время его полного производственного цикла – от начала погрузки до начала следующей погрузки, измеряемое обычно в сутках (реже – в часах).

Термин «полный производственный цикл» в этом определении означает, что в обороте вагона учитывается только та часть жизненного цикла вагона, в течение которого он участвует в производстве: едет под погрузку или после выгрузки, перевозит груз, находится под грузовыми операциями и т.д. Ту часть жизненного цикла, которую вагон проводит в нерабочем парке, например, при нахождении в различных видах ремонта, оборот вагона не учитывает.

Вагоно-часы рабочего парка делятся по элементам производственного цикла на две большие группы, а каждая из них — на две подгруппы:

1. В поездах на участках, в том числе

— на промежуточных станциях

2. На станциях, в том числе:

— под грузовыми операциями (на грузовых станциях)

— на технических станциях.

Кстати, расчленение оборота вагона на эти четыре элемента впервые было предложено профессором Петербургского университета путей сообщения Иваном Ивановичем Васильевым в 1915 году в статье «Оборот вагона». Предложенная им раскладка до сих пор сохраняется в железнодорожной литературе и отчётных формах ОАО «РЖД». Любопытен и тот факт, что так любимый многими государственниками показатель оборота вагонов был впервые предложен частным акционерным обществом Юго-Западных железных дорог в 1887 году, когда дорогами этими руководил С. Ю. Витте. Впрочем, так часто бывает: ноу-хау и методики, придуманные в частном бизнесе, затем попадают в руки государства и используются в качестве инструмента, например, для давления на частный бизнес.

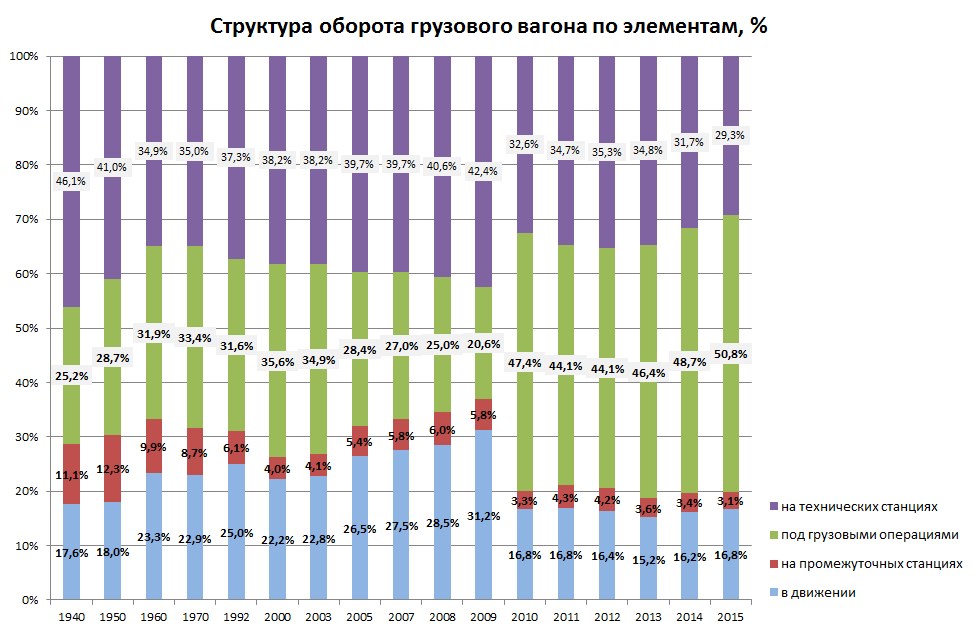

Теперь посмотрим как распределяется время оборота по отдельным элементам (рис.2).

Как видно из рис.2, начиная с 2010 года (когда была проведена реформа учёта вагонов рабочего парка), время в движении составляет примерно от 15 % до 16,8% от всего времени оборота вагона. Остальные 83-85 % — это время в различных видах простоя.

Как известно, значение показателя оборота вагона может быть получено как по аналитической формуле в виде суммы четырех отдельных элементов (или трёх или пяти — есть и такие варианты формулы), так и расчётным путём по объёмной формуле – в виде частного от деления среднесуточного рабочего парка на общую работу парка (сумму среднесуточной погрузки вагонов и среднесуточного приёма гружёных вагонов).

В разное время какие-то части этих элементов вследствие особенностей учёта и некоторых манипуляций можно было удалить из общего времени оборота, например, выводя вагоны «за баланс» в нерабочий парк и т.п. для того чтобы выполнить плановые задания по обороту вагона.

Отправка вагона «за баланс» (в нерабочий парк) уменьшает числитель формулы. Итоговый результат тоже уменьшается, и в свое время в условиях централизованного управления парками такой подход мог влиять на показатели выполнения плана по обороту вагона движенцами. Собственно, реформа учёта вагонов рабочего парка, благодаря которой показатели 2010 г. сильно отличаются от предыдущих лет, и имела целью привести в соответствие учитываемый и фактический рабочий парк.

Из рис. 2 видно, что в 2010-2012 гг. произошёл рост простоев под грузовыми операциями. Впрочем, частично это увеличение объясняется изменением в 2010 г. методики учёта времени нахождения вагонов на путях необщего пользования.

Сегодня на величину простоя под грузовыми операциями оказывают воздействие ряд факторов. На итог могут влиять разные участники процесса грузоперевозки: оператор, который несвоевременно распоряжается вагоном после выгрузки, грузополучатель, который слишком долго задерживает вагоны под выгрузкой или погрузкой, а также перевозчик (т.е. ОАО «РЖД»), который не принимает предъявляемые грузоотправителем или оператором вагоны из-за отсутствия либо локомотивов (и локомотивных бригад), либо мощностей инфраструктуры.

В последнем случае задержка вагонов зачастую происходит из-за особенностей технологии работы, например, когда несколько небольших станций обслуживаются одним локомотивом или количество маневровых локомотивов на одной станции меньше предусмотренного технологией ее работы. Приведу пример: бывает так, что оператор готов отправить вагон и создаёт заготовку накладной в АС ЭТРАН, но перевозчик (ОАО «РЖД») оформляет накладную на порожний пробег не в момент предъявления вагона, а в то время, когда вагон уже стоит в поезде. В итоге вагон может простоять лишние 10 или даже 15 суток по вине перевозчика, но формально в документах и в информационных системах она отражена не будет. Если благодаря информационным системам можно будет понять, по чьей вине вагон не отправился вовремя, то станет возможным и формирование системы стимулов, состоящей из различных штрафов и плат. Подобные меры позволят повысить эффективность работы железнодорожной отрасли.

Но самый главный вопрос применительно к показателю оборота вагона заключается в том – насколько вообще можно считать его адекватным для оценки работы железнодорожной отрасли?

Для того чтобы узнать – действительно ли этот показатель так критически важен для эффективной работы железных дорог, обратимся к опыту железных дорог, развивавшихся более естественным путём – к железным дорогам США.

На рис. 3 приведены данные об обороте грузового вагона рабочего парка по железным дорогам СССР и США.

Как видно, оборот вагона в США (при соизмеримой средней дальности перевозок) более чем в три раза превышал соответствующий показатель в СССР, но такое положение дел никого особенно не тревожило.

В условиях плановой, централизованной советской экономики оборот вагона действительно отчасти характеризует эффективность его использования, поскольку у единственного собственника есть единые цели. Но если вагон является собственностью коммерческой компании, то использование подвижного состава — это её частное дело. Будет ли он стоять в ожидании доходного груза, или интенсивно работать, пусть даже и не принося дохода – это зависит от задач, стоящих перед собственником вагонов.

Именно здесь кроется ключевое различие между ролью показателя оборота вагона в плановой и рыночной экономике. В рыночной экономике изменение этого показателя может нести важную информацию, но не может быть основанием для принятия государством каких-либо централизованных решений — хотя бы потому, что помимо оборота вагона существует множество более значимых показателей, и частная компания сама должна принимать решения о том, какой параметр своей работы она будет максимизировать или минимизировать. Вполне может оказаться (и такой пример даёт нам рис.3), что с точки зрения рынка и, в конечном счёте, потребителей транспортной продукции, оборот вагона – далеко не самый существенный показатель.

Таким образом, строить всю оценку работы железнодорожного транспорта на этом показателе — это неверный подход. Миф о важности оборота вагона в настоящее время не что иное, как рудиментарный элемент нашего мышления.

Источник