- Ломоносов сделал предсказание о Сибири и её значении для будущего России

- Что известно об интересах Михаила Ломоносова к Сибири и Северному океану

- Что говорят современные исследователи по поводу предсказания Ломоносова о Сибири

- М.В.ЛОМОНОСОВ: “СИБИРЬ И СЕВЕРНЫЙ ОКЕАН”

- Что говорил ломоносова сибири оправдалось ли его предсказания

- Михайло Ломоносов и путешествия В. Чичагова

Ломоносов сделал предсказание о Сибири и её значении для будущего России

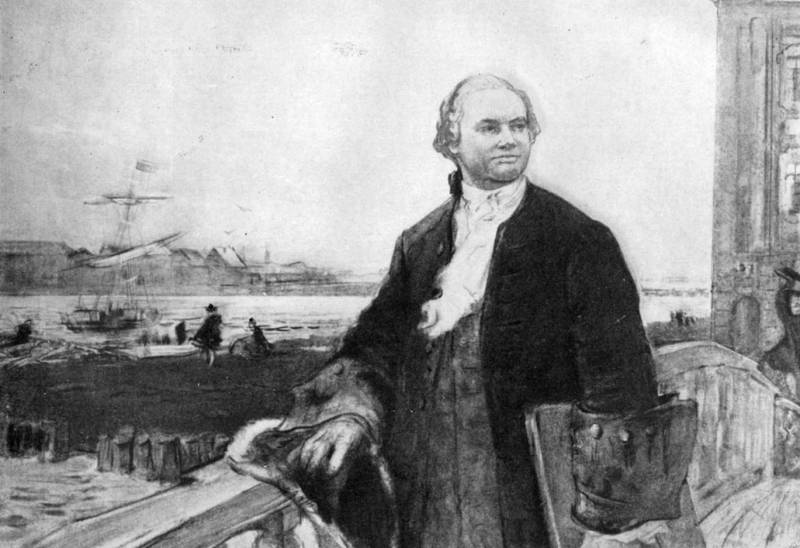

Русский учёный-естествоиспытатель Михаил Ломоносов известен своим предсказанием о величии России Сибирью и Северным океаном. Как сообщает издание comandir.com, академик проявлял большой интерес к данным регионам, что отразилось в написании трудов о данной местности. Известно, что перу Ломоносова принадлежит монография «Краткое описание путешествий по северным морям и возможный проход Сибирским океаном в Восточную Индию». Его интерес данной тематикой был настолько велик, что он является первым учёным, давшим научную классификацию ледников.

Что известно об интересах Михаила Ломоносова к Сибири и Северному океану

В полном предсказании русского учёного Михаила Ломоносова говорится, что мощь российского государства будет прирастать Сибирью и Северным океаном. Данное обстоятельство и предположение сподвигло его заняться изучением вопроса, чтобы в полной мере проверить выдвинутую им гипотезу. Таким образом, академик Михаил Ломоносов начал находить способы, позволяющие России освоить Сибирь и Север. Многие из них предопределили вектор развития российского государства практически на 300 лет вперёд.

1970-й год в жизни Михаила Ломоносова отметился подведением итогом в связи с завершением исследований по замерзанию воды. Результаты исследования вошли в монографию «Рассуждение о происхождении ледяных гор в северных морях». Своим трудом он поделился со Шведской Академией наук. Данный труд позволил Ломоносову стать одним из иностранных членов данной Академии. Давая классификацию ледникам, он пришёл к выводу, что их образованию во многом способствуют крутые морские берега.

Также Ломоносову удалось научно объяснить и доказать существование большого ледяного дрейфа. Данное открытие и стало определяющим для российских экспедиций второй половины XIX века. В это время была совершена Великая Северная экспедиция под предводительством Витуса Беринга. В итоге данное событие было названо Первой Полярной Научной экспедицией. Михаил Ломоносов «В кратком описании путешествий…» заблаговременно предположил, каким может быть морской маршрут из Архангельска в воды Тихого океана.

Рассуждая о возможности такого плавания, русский учёный-естествоиспытатель говорил о том, каким образом необходимо оснащать корабли, какой они должны быть конструкции и какого характера должны быть запасы на его борту. В своём труде Михаил Ломоносом обещал, что карты и навигационные инструменты будут со временем появляться и совершенствоваться. Он сказал, что подготовит их, если Россия примет решение о снаряжении экспедиции из Архангельска в Тихий океан. Готовя экспедицию, Ломоносовым была составлена инструкция действий морских офицеров в чрезвычайных ситуациях.

Что говорят современные исследователи по поводу предсказания Ломоносова о Сибири

Предсказание русского учёного Михаила Ломоносова о Сибири нередко оценивается современными исследователями. Профессор А.Н. Люлько с полной уверенностью заявляет, что данное естествоиспытателем пророчество сбылось. Он добавил, что если бы не освоение Сибири и Северного Ледовитого океана, то Россия вряд ли бы входила в XXI веке в Большую Восьмёрку. Российская Федерация, не имея в своём составе современные сибирские регионы, оказалась бы без нефти и газа. Как известно, экономика России зависима от мировых цен на нефть.

Люлько резюмировал, что сибиряки, составляя 17% населения государства, дают 90% бюджета страны, а также добывают ресурсы для Китая и Европейских стран. Некоторые исследователи высказали альтернативное мнение. Существует вероятность, что без наличия нефти у Российской Федерации не было бы другого выхода, кроме как развивать другие направления. Например, Россия могла бы заняться компьютерной техникой или космической отраслью, производить конкурентоспособные качественные товары и продавать его в другие страны.

Национальная разведка США в XXI веке заявила, что основным ценным ресурсом в мире может стать пресная вода. Предполагается, что с течением времени её будет становиться всё меньше. Проблема отсутствия качественной питьевой воды давно наблюдается в больших городах и в ряде государств. Таким образом, можно прийти к выводу, что Байкальское озеро может стать источником воды в России. Тем не менее власти РФ по состоянию на 2021 год не особо заботятся о природе. Об этом говорит то обстоятельство, что в Норильске произошла утечка дизельного топлива, из-за чего были загрязнены окружающие воды.

Также активно продолжается загрязнение озера Байкал из-за предприятий теплоэнергетической, угольной, химической и так далее промышленности. В связи с данным обстоятельством также устраивались различные пикеты, в которых даже участвовал Сергей Зверев, родившийся в Иркутской области. Эксперты пришли к выводу, что предсказание Ломоносова сбылось: Россия приросла мощью благодаря Сибири, однако в XXI веке никто этого не ценит, из-за чего складывается ситуация, когда имеющие власть люди губят, а не развивают сибирские регионы.

Источник

М.В.ЛОМОНОСОВ: “СИБИРЬ И СЕВЕРНЫЙ ОКЕАН”

М.В. Ломоносов писал: “Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном”.

“И Ломоносов не просто фразу сказал про Сибирь и Северный океан, он проводил поразительные исследования по способам освоения Сибири и Севера, которые предопределили развитие основных географических исследований Севера и Северного Ледовитого океана на 300 лет вперед.

В 1760-м году М.В. Ломоносов, подводя итоги многолетней работы по исследованию замерзания воды, пишет “Рассуждение о происхождении ледяных гор в северных морях” и направляет её в Шведскую Академию наук в знак благодарности за избрание его иностранным членом Академии.

Важнейшие из трудов Ломоносова по этому вопросу:

– “Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию”.

– “Прибавление. О северном мореплавании на Восток по Сибирскому океану”.

Ломоносов дал первую классификацию льдов, которая во многом сходна с современной; ввёл представление об ископаемых льдах; указал, что ледяные горы “обязаны своим происхождением крутым морским берегам”; обосновал существование большого ледяного дрейфа, которое было установлено во 2-й половине X IX века. Описание дрейфа позволило исследовать Арктику, используя естественный дрейф льдов” (А.Н. Люлько “Идеи М.В. Ломоносова и современная русская политика”, журнал “Золотой Лев”, № 101-102).

М.В. Ломоносов в труде “Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу сибирским океаном в восточную Индию” (1763-й год) разработал план проведения экспедиции, которая должна была отыскать морской путь через Северный Ледовитый океан из Архангельска в Тихий океан. Особенно тщательно он рассматривает вопросы выбора и оснащения судов, создания и характера необходимых запасов, а также отбора людей, способных успешно выполнить предлагаемое им предприятие. Что же касается карт и навигационных инструментов, то Ломоносов обещает их подготовить, если будет решено снарядить такую экспедицию.

Ломоносовым в июне 1764 года – феврале 1765-го года была составлена “Примерная инструкция морским командующим офицерам, отправляющимся к поисканию пути на восток Северным сибирским океаном”, написанная в соответствии с одним из пунктов секретного указа Екатерины II “для порядочного управления и для всяких чаятельных случаев”.

Знаменитая “Ода на торжественный день восшествия на всероссийский престол её величества великой государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года” имела такие слова:

Напрасно строгая природа

От нас скрывает место входа

С брегов вечерних на восток.

Я вижу умными очами:

Колумб Российский между льдами

Спешит и презирает рок.

Профессор А.Н. Люлько продолжает: “Что сейчас Россия без Сибири? Входила бы Россия в Большую Восьмёрку без Сибири, её нефти и газа? – Навряд ли. И народ у нас замечательный. Сибиряки, составляя менее 17% населения страны (около 25 млн. людей живут за Уралом) дают 90% бюджета страны, нефть и газ для всей Европы, Китая и пр. стран.

Кстати, кроме нефти и газа, как пишет Национальный разведывательный Совет США, основным потенциалом в мире через некоторое время станет вода.

К 2015 году почти половина населения мира, более 3 млрд. человек будут жить в странах, испытывающих недостаток воды… Да продавай мы в бутылках одну только уникальную Байкальскую воду, нам денег хватит безбедно жить не одну сотню лет. Нужно только грамотно распоряжаться богатствами Сибирского края”.

Интересно, как изменились за прошедшие 20 приоритеты: в советское время Сибирь была оплотом индустриального могущества страны, сейчас правящий режим озабочен только хищнической распродажей национальных природных богатств края.

М.В. Ломоносов писал (“Ода на день восшествия на всероссийский престол её величества государыни императрицы Елисаветы Петровны” 1747 года) о природных богатствах Уральских (Рифейских) гор:

И се Минерва ударяет

В верьхи Рифейски копиём;

Сребро и злато истекает

Во всём наследии твоём.

Плутон в расселинах мятётся,

Что россам в руки предаётся

Драгой его металл из гор,

Который там натура скрыла;

От блеску дневного светила

Он мрачный отвращает взор.

Вспомним, что значение Сибири в жизни страны осознали, кроме М.В. Ломоносова другой великий человек – Д.И. Менделеев.

Огромное внимание уделял Д.И. Менделеев вопросам освоения Северного Ледовитого океана, судоходству по нему, проблемам улучшения судоходства по внутренним водохранилищам России. Он отмечал, что “можно с уверенностью достигнуть Северного полюса и проникнуть дней в 10 от мурманских берегов до Берингова пролива”, что достижение Северного полюса обеспечивает “великий и мирный успех России” и представляет для неё “коммерческую и военно-морскую выгоду”.

Использование природных богатств Сибири Д.И. Менделеев связывал не с их продажей за рубеж, а с развитием промышленности Урала. В докладной записке на имя министра финансов С.Ю. Витте он писал: “Промышленное воздействие России на весь Запад Сибири и степной Азии может и должно совершиться при посредстве Уральского края, составляющего истинную грань Европы и Азии”.

Изучая экономику Сибири, Менделеев обращал внимание на плохое состояние транспорта и путей сообщения. Тюменская ветка Уральской железной дороги и Транссибирская магистраль обладали малой пропускной способностью и не обеспечивали в полной мере доставки всё возрастающего потока разнообразных грузов. Д.И. Менделеев разработал план строительства железных дорог в Сибири. Особое значение он придавал сооружению Тобольской железной дороги.

Индустриализация Сибири в широких масштабах была продолжена с советское время ещё до начала Великой Отечественной войны часть промышленности перебазировалась в Сибирь, и победе над фашистской Германией страна во многом обязана Сибирскому промышленному комплексу.

Капиталистические времена в России внесли свои поправки в освоение Сибири и Северного ледовитого океана – государству, основной ролью которого стала добыча полезных ископаемых, а не промышленное развитие, Север страны, на который претендуют и другие страны, становится дополнительным источником нефти и газа.

Согласно российским документам, проходящий под вечными льдами Северного полюса подводный хребет Ломоносова является продолжением сибирской материковой платформы. То же касается и хребта Менделеева, расположенного восточнее. Юридически это означает, что территории, интересующие другие страны, находятся в области “континентального шельфа”, принадлежащего России. Конвенция 1982-го года устанавливает право на 200-мильную зону от подводного края той части материка, на которой расположена та или иная страна.

“По оценке Геологической службы США, в Заполярье находится до 25% мировых запасов нефти. Многие эксперты утверждают, что в грунте океанского дна находятся месторождения угля и газа, а также алмазов, золота, платины, олова, марганца, никеля, свинца. Разработка этих месторождений – дело неблизкого будущего, однако, рано или поздно, человек будет вынужден обратиться к кладовым Севера, скрытым под вечными льдами (Виталий Аверьянов “Спор за хребет Ломоносова”)

И такое “неблизкое будущее” уже наступило: в январе 2011-го года нефтегазовая компания “Бритиш Петролеум”, известная как автор экологической катастрофы у побережья США, подписала с компанией “Роснефть” соглашение о сотрудничестве на шельфе. Всемирную известность компания получила в апреле 2010-го года, когда на нефтяной платформе “Бритиш Петролеум” в Мексиканском заливе произошел взрыв. Тогда в океан вытекло почти 5 млн. тонн нефти, что нанесло серьезный экологический ущерб. природе.

Теперь “Роснефть” и “Бритиш Петролиум” создадут совместное предприятие, которое займётся геологоразведкой и освоением трёх лицензионных участков общей площадью около 125 тысяч кв. км в южной части Карского моря к востоку от острова Новая Земля. По примерным оценкам, там находится 5 млрд. тонн нефти и 10 трлн. кубометров газа.

По словам заинтересованных в этом деле экспертов, главный плюс соглашения в том, что Россия получит доступ к утерянным за годы демократии, самым современным технологиям добычи нефти. Без них заниматься разработкой арктического шельфа невозможно.

Будущее покажет, насколько беззащитная в военном отношении Россия сможет удержать за собой эти территории, и как сможет созданная интернациональная компания не погубить природу русского Севера. Во всяком случае, зарубежный экологический Дамоклов меч таит серьёзную угрозу для будущего нашей страны.

Источник

Что говорил ломоносова сибири оправдалось ли его предсказания

Михаил Ломоносов в 1763 году в своем труде под названием «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию«, умудрился теоретически открыть землю, до которой добраться в тот момент не было никакой технической возможности. Точно так, как сейчас ученые предполагают наличие звезд, планет и прочих интересностей, не имея возможности их увидеть и до них долететь.

§ 63 Итак, когда около полюса кругом море, то остается еще вопрос, есть ли оно в самом полюсе, или занимает оный суша. Сего решение здесь хотя не нужно, однако внимания достойно. Мне кажется, хотя, может быть, и не в самой полярной точке, однако близ оной должно быть немалому острову или еще и многим:

1) для того что окружному течению океана натуральнее обходить около острова, как и на других морях бывают водовороти;

2) открытые Баренсом и Корнелисом Риппом (§ 26) берега, далече простирающиеся, суть южные, следовательно, показывают великий остров, который лежит к северу далее 80 градусов и 11 минут, склоняясь от Шпицбергена к востоку;

3) а как Шпицберген один состоит из трех главных островов и из мелких весьма многих и помянутый Корнелисов остров лежит в близости оных, то весьма вероятно, что самая полярная часть света наполнена многими островами и занята архипелагом, за которым лежат полуночные берега Северной Америки.

Открыт архипелаг (Земля Франца-Иосифа) был в 1872 году, спустя 109 лет, практически там, где и предполагал Ломоносов. А вот так выглядело представление Ломоносова об Арктике. Новая Земля, Шпицберген. и что-то больше ничего не вижу — сплошная неопределенность.

Кстати, Ломоносов называл океан то «Сибирским океаном», то «Северным океаном». А вообще, оказывается, у него была куча названий. Океан был выделен как самостоятельный географом Варениусом в 1650 году под названием Гиперборейский океан — «Океан на самом крайнем севере». В иностранных источниках того времени также применялись названия: Oceanus Septentrionalis — «Северный океан» (лат. Septentrio — север), Oceanus Scythicus — «Скифский океан» (лат. Scythae — скифы), Oceanes Tartaricus — «Тартарский океан», ?are Glaciale — «Ледовитое море» (лат. Glacies — лёд).

На русских картах XVII — XVIII веков употребляются названия: Море океан, Море океан Ледовитый, Ледовитое море, Северный океан, Северное или Ледовитое море, Ледовитый океан, Северное Полярное море, а русский мореплаватель адмирал Ф. П. Литке в 20-х годах XIX века называл его Северный Ледовитый Океан. В других странах широко применяется название англ. Arctic Ocean — «Арктический океан», которое в 1845 году дало океану Лондонское географическое общество. Постановлением ЦИК СССР от 27 июня 1935 года принято название Северный Ледовитый океан, как соответствующее форме, уже употреблявшейся в России с начала XIX века, и близкое к более ранним русским названиям.

Михайло Ломоносов и путешествия В. Чичагова

Во второй половине XVIII века попытка проникнуть вглубь Северного Ледовитого океана, достичь полюса и пройти в Тихий океан была предпринята русскими мореплавателями. Экспедиция была организована по инициативе великого русского ученого Михайло Ломоносова, который, основываясь на замечательном опыте русских поморов, пришел к выводу о возможности плавания Северным морским путем.

Северному мореплаванию посвящено его сочинение «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию». В главе третьей этого сочинения, называемой «О возможности мореплавания Сибирским океаном в Ост-Индию, признаваемом по натуральным обстоятельствам», Ломоносов писал: «Итак, по всему видно, и на самой высочайшей степени вероятности поставлено, что, считая отсюда, за полюсом есть великое море, которым вода Северного океана обращается по силе общего закона около полюса от востока к западу. «.

На основании целого ряда приводимых им фактов он считал, что «в отдалении от берегов Сибирских на пять и на семь сот верст Сибирской океан в летние месяцы от таких льдов свободен, кои бы препятствовали корабельному ходу. «. 14 мая 1764 года был издан правительственный указ об экспедиции, который гласил: «Для пользы мореплавания и купечества на восток, наших верных подданных, за благо избрали мы учинить поиск морского проходу Северным океаном в Камчатку и далее».

Организация экспедиции держалась «в глубочайшей тайне, даже и от Сената до времени»; было предписано официально называть ее «Экспедицией о возобновлении китовых и других звериных и рыбных промыслов». Перед экспедицией была поставлена такая широкая программа научных исследований, какой не имела ни одна из предшествующих ей полярных экспедиций.

Она должна была производить метеорологические и гидрологические наблюдения, наблюдения надо льдами, измерять глубины моря и температуру, определять склонение компаса, брать пробы воды на химический анализ, изучать животный и растительный мир, собирать образцы минералов, производить этнографические наблюдения, если придется встретиться с людьми, описывая их вид, нравы, быт, платье, жилище и пищу. В специальной инструкции предписывалось вести астрономические наблюдения, обращать внимание на приливоотливные явления, течения, изменение характера вод и берегов и на движение льдов. Таким образом, М.В. Ломоносов первый выдвинул широкую и разностороннюю программу изучения арктической природы.

Начальником главной экспедиции и капитаном флагманского судна был назначен капитан В.Я. Чичагов; двумя другими судами командовали капитан И. Панов и капитан В. Бабаев. Все суда строились в городе Коле, в глубине Кольского залива.

9 мая 1765 года все три судна покинули Кольский залив. 23 июля они находились на широте 86° 26′. Встречая всюду непроходимые льды и чувствуя, что время уже клонится к осени, Чичагов, посоветовавшись с командирами других судов, решил отправиться обратно и уже 20 августа прибыл в Архангельск. Таким образом, плавание Чичагова успеха не имело.

Поспешное возвращение экспедиции вызвало недовольство Адмиралтейств-коллегии; изучив все журналы Чичагова, она пришла к заключению, что «капитан Чичагов стремился только простирать путь к северу, не подумал, что ежели бы он пошел от Кломбайской губы к западу, то мог бы, может быть, легко плыть около северных берегов Гренландии». Главное же обвинение состояло в том, что начальник экспедиции весьма рано и без основательной причины вздумал возвратиться назад.

9 мая 1766 года суда Чичагова вновь вышли из Колы. 16 июня к западу от Шпицбергена они встретили сильный северный ветер и укрылись в Кломбае. 29 июня Чичагов снова продолжал путь и 16 июля подошел к северной оконечности Шпицбергена, под 79° 50′ с. ш. 18 июля корабли эскадры Чичагова находились на широте 80° 30′ (т. е. на 13 км севернее, чем Генри Гудсон в 1607 году), где они встретили тяжелые непроходимые льды. Чичагов принужден был повернуть обратно и 10 сентября прибыл в Архангельск.

Последующие плавания в этих районах и попытки достигнуть Северного полюса со стороны Шпицбергена вполне подтвердили заключение Чичагова о невозможности достигнуть цели таким путем. В своей объяснительной записке он подробно изложил причины своей неудачи и описал условия плавания. В конце сентября 1766 года Адмиралтейство изучило отчеты и рапорт В. Чичагова о его втором плавании и решила экспедицию ликвидировать, причем, положительно оценивая труды экспедиции, постановила наградить всех ее участников. Поход Чичагова окончился безрезультатно, ибо маршрут его строился на ошибочном предположении о наличии разреженных льдов в центральной части Северного Ледовитого океана.

Во время пребывания на Шпицбергене были обследованы удобные якорные стоянки, бухты, большая часть которых была нанесена на карту. Следует отметить, что это вообще была первая полярная экспедиция, основанная на научном расчете и предвидении. Поэтому первая, хотя и неудачная попытка русских мореплавателей проникнуть в центральную область Арктики, предпринятая по инициативе М.В. Ломоносова, занимает значительное место в истории полярных путешествий.

Труд М.В. Ломоносова «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» и в настоящее время представляет собой большую ценность не только потому, что он был первой попыткой обстоятельного анализа и обобщения экспедиционных наблюдений, но также и вследствие того, что в нем великий русский ученый изложил ряд блестящих мыслей, гипотез и выводов. Ломоносов первый указал на теплообмен между морем и воздухом через лед и заметил, что Северный Ледовитый океан, несмотря на ледяной покров, зимой умеряет климат.

Задолго до Ф. Нансена Ломоносов дал первую правильную схему движения водных масс и льда в Северном Ледовитом океане, указав, что течение здесь должно быть направлено с востока на запад. Действительно, дрейф остатков экспедиции Де-Лонга на «Жаннетте», дрейфы «Фрама», «Мод», «Г. Седова», советских дрейфующих станций и специальных ледовых буев, выброшенных на лед в различных участках Арктики, служат ярким доказательством правильности выводов Ломоносова. Ломоносов предсказал существование постоянного течения, направленного вдоль западного побережья Шпицбергена на север, и на основе этого первый пришел к правильному заключению, что к северу от этого архипелага находится море. Это было доказано только много лет спустя.

Еще одно его открытие. Изучая процесс образования морского льда в «Сибирском океане», Ломоносов установил, что температура замерзания морской воды зависит от ее солености. М.В. Ломоносов правильно предвидел существование в центральной части Северного Ледовитого океана поднятия дна, что блестяще подтвердилось наблюдениями советских высокоширотных экспедиций в 1948-1954 годах.

Источник