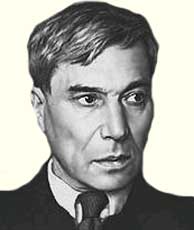

Борис Леонидович Пастернак — биография

|

Борис Леонидович Пастернак (1890-1960) — русский писатель, поэт, переводчик. Один из крупнейших поэтов XX века. Знак Зодиака — Водолей.

В поэзии (сборники «Сестра моя — жизнь», 1922, «Второе рождение [en] », 1932, «На ранних поездах», 1943; цикл «Когда разгуляется», 1956-1959) — постижение мира человека и мира природы в их многосложном единстве, ассоциативность, метафоричность, соединение экспрессионистического стиля и классической поэтики. Поэмы (в том числе «Девятьсот пятый год», 1925-1926). Повести.

В судьбе русского интеллигента — героя романа «Доктор Живаго» (опубликован за рубежом в 1957 году; Нобелевская премия, 1958, от которой Пастернак под угрозой выдворения из СССР [en] вынужден был отказаться; диплом вручен сыну Пастернака в 1989 году) — обнажены трагические коллизии революции и Гражданской войны; стихи героя романа — лирический дневник, в котором человеческая история осмысляется в свете христианского идеала. Автобиографическая проза. Переводы произведений Уильяма Шекспира, Иоганна Гете, Поля Верлена, грузинских поэтов.

Семья

Борис Пастернак родился 10 февраля (29 января по старому стилю) 1890 года в Москве, в семье художника Леонида Осиповича Пастернака и пианистки Р. И. Кауфман. В доме часто собирались музыканты, художники, писатели. Среди гостей бывали: Лев Николаевич Толстой, Николай Николаевич Ге, Александр Николаевич Скрябин, Валентин Серов.

Атмосфера родительского дома определила глубокую укорененность творчества Пастернака в культурной традиции и одновременно приучила к восприятию искусства как повседневного кропотливого труда.

Накануне поэзии

В детстве Борис Пастернак обучался живописи, затем в 1903-1908 годах всерьез готовился к композиторской карьере, в 1909-1913 годах учился на философском отделении историко-филологического факультета Московского университета, в 1912 году провел один семестр в Марбургском университете в Германии, где слушал лекции знаменитого философа Германа Когена. После окончания университета Борис занимался практически лишь литературной деятельностью, однако профессиональная музыкальная [en] и философская подготовка во многом предопределила особенности пастернаковского художественного мира (так, например, в формах построения его произведений исследователи отмечали родство с музыкальной композицией).

«Мы с жизнью на один покрой» (Раннее творчество)

Первые шаги Пастернака в литературе были отмечены ориентацией на поэтов-символистов — Андрея Белого, Александра Блока, Вячеслава Ивановича Иванова и Иннокентия Федоровича Анненского, участием в московских символистских литературных и философских кружках. В 1914 году поэт входит в футуристическую группу «Центрифуга». Влияние поэзии русского модернизма (символистов — главным образом на уровне поэтических образов, и футуристов — в необычности словоупотребления и синтаксиса) отчетливо проступает в двух первых книгах стихов Пастернака «Близнец в тучах» (1913) и «Поверх барьеров» (1917). Однако уже в стихотворениях 1910-х годов появляются и основные черты, присущие собственно пастернаковскому поэтическому видению мира, — мира, где все настолько переплетено и взаимосвязано, что любой предмет может приобрести свойства другого, находящегося рядом, а ситуации и чувства описываются с помощью нарочито «случайного» набора характерных признаков и неожиданных ассоциаций, насквозь пронизанных почти экстатическим эмоциональным напряжением, которое их и объединяет («И чем случайней, тем вернее / Слагаются стихи навзрыд» — стихотворение «Февраль. Достать чернил и плакать. »).

Пастернаковский образ мира и способ его поэтической передачи находят наиболее полное воплощение на страницах третьей книги стихов «Сестра моя — жизнь» (1922), посвященной лету 1917 года между двумя революциями. Книга представляет собой лирический дневник, где за стихотворениями на темы любви [en] , природы и творчества почти не видно конкретных примет исторического времени. Тем не менее Борис Пастернак утверждал, что в этой книге «выразил все, что можно узнать о революции самого небывалого и неуловимого».

В соответствии с эстетическими взглядами автора, для описания революции требовалась не историческая хроника в стихотворной форме, а поэтическое воспроизведение жизни людей и природы, охваченных событиями мирового, если не вселенского масштаба. Как ясно из заглавия книги, поэт ощущает свое глубинное родство со всем окружающим, и именно за счет этого история любви, интимные переживания, конкретные детали жизни весной и летом 1917 года претворяются в книгу о революции. Позже Пастернак назвал подобный подход «интимизацией истории», и этот способ разговора об истории как о части внутренней жизни ее участников применялся им на протяжении творческого пути неоднократно.

Поэт и эпоха. 1920-1950-е годы

С начала 1920-х годов Борис Леонидович Пастернак становится одной из самых заметных фигур в советской поэзии, его влияние ощутимо в творчестве очень многих младших поэтов-современников — Павла Григорьевича Антокольского, Николая Алексеевича Заболоцкого, Николая Семеновича Тихонова, Арсения Александровича Тарковского и Константина Михайловича Симонова.

Для самого Пастернака 1920-е годы отмечены стремлением к осмыслению новейшей истории, идущим бок о бок с поиском эпической формы. В поэмах «Высокая болезнь [en] » (1923-28), «Девятьсот пятый год» (1925-26), «Спекторский» (1925-31), «Лейтенант Шмидт» (1926-27) революция предстает как логическая часть исторического пути не только России [en] , но и всей Европы. Наиболее выразительным знаком неправедности социального и духовного устройства России, определяющим нравственные основания и нравственную неизбежность революции, становится для Пастернака «женская доля» (в традициях Николая Алексеевича Некрасова, Федора Михайловича Достоевского и гражданской лирики второй половины 19 века).

В повести «Охранная грамота» (1930), своеобразном итоговом творческом отчете за два десятилетия, Пастернак формулирует свою позицию в искусстве, представления о месте поэта в мире и истории, иллюстрируя основные положения описанием собственной биографии и судьбы наиболее близкого ему поэта-современника — Владимира Владимировича Маяковского.

Мучительному разрыву с первой женой (художницей Е. В. Пастернак) и сближению с З. Н. Нейгауз (в первом браке — жена Генриха Густавовича Нейгауза) посвящена новая книга лирики — «Второе рождение» (1932). Ее выход обозначил начало периода деятельного участия Бориса Пастернака в общественно-литературной жизни, продолжавшегося до начала 1937 года.

Пастернак выступает с речью на Первом съезде Союза советских писателей (1934), в качестве члена правления принимает участие практически во всех мероприятиях Союза. Отстаивание им творческой независимости писателей, их права на собственное мнение нередко вызывало резкую критику партийных кураторов литературы. В годы все нараставшего сталинского террора Пастернак неоднократно вступался за невинно репрессированных, и его заступничество оказывалось порой небесплодным.

С середины 1930-х годов и до самого конца жизни одним из главных литературных занятий Пастернака становится переводческая деятельность. Он переводит современную и классическую грузинскую поэзию, трагедии У. Шекспира («Отелло», «Гамлет», «Король Лир», «Макбет», «Ромео и Джульетта»), «Фауста» И. Гете и многое другое, стремясь при этом не к точной передаче языковых особенностей оригинала, но, напротив, к созданию «русского Шекспира» и пр.

В 1940-1941 годах после долгого перерыва Б. Пастернак вновь начинает писать стихи, которые вместе с циклом «Стихи о войне [en] » составили книгу «На ранних поездах» (1943). Стихи этого периода, свидетельствующие о верности Пастернака кругу избранных тем и мотивов, отмечены стремлением к преодолению сложности языка, свойственной его ранней поэзии.

Главная книга Пастернака

Итогом своего творчества сам Пастернак считал роман «Доктор Живаго», над которым он работал с 1946 по 1955 год. Уже в 1910-х годах Пастернак, обращаясь к прозе, пытался создать картину нравственной и духовной жизни своей эпохи, историю своего поколения. Повесть «Детство Люверс» (1918), сохранившиеся прозаические фрагменты 1930-х годов свидетельствуют о многочисленных подступах к этой теме. В основу романа, посвященного «вечным» вопросам (о смерти и бессмертии, укорененности человеческой жизни в культуре и истории, роли искусства и природы в преодолении дисгармонии, которую вносят в существование мира и человека смерть [en] , войны [en] и революции), положены «новая идея искусства» и «по-новому понятое христианство»; в рамках этих представлений культура рассматривается как результат стремления человечества к бессмертию, а главной ценностью Евангелия и европейской литературы объявляется умение иллюстрировать высокие истины «светом повседневности». Круг философских проблем анализируется на примере судьбы русского интеллигента — врача [en] и поэта Юрия Живаго, его друзей и близких, ставших очевидцами и участниками всех исторических катаклизмов, выпавших на долю России в первые четыре десятилетия 20 века. Извечность проблем и ситуаций, в которых оказываются персонажи романа, при всей их конкретной социальной и исторической обусловленности, подчеркивается евангельскими и сказочными сюжетами стихов главного героя, которые составляют последнюю часть «Доктора Живаго».

В издании романа на родине Пастернаку было отказано. Он передал его для публикации итальянскому издателю, и в 1957 году появилась публикация «Доктора Живаго» на итальянском языке, вскоре последовали русское, английское, французское, немецкое и шведское издания (в СССР был опубликован только в 1988).

В 1958 году «за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и на традиционном поприще великой русской прозы» Пастернаку присудили Нобелевскую премию по литературе, что было воспринято в СССР как чисто политическая акция. На страницах печати развернулась кампания травли поэта, Пастернак был исключен из Союза писателей, ему грозили высылкой из страны [en] , было даже заведено уголовное дело по обвинению в измене родине. Все это вынудило его отказаться от Нобелевской премии, а диплом и медаль были вручены его сыну только в 1989 году.

30 октября 1958 года советский партийный и государственный деятель Владимир Ефимович Семичастный в докладе на пленуме ЦК ВЛКСМ выступил с речью, в которой сравнил лауреата Нобелевской Премии Б. Л. Пастернака со свиньёй: «Иногда мы, кстати, совершенно незаслуженно, говорим о свинье, что она такая, сякая и прочее. Я должен вам сказать, что это наветы на свинью. Свинья, — все люди, которые имеют дело с этими животными, знают особенности свиньи, — она никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит. Поэтому, если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья не сделает того, что он сделал».

Эпистолярное наследие Пастернака

В наследии Пастернака особое место занимают письма. В течение сорока лет продолжалась интеллектуально насыщенная переписка с двоюродной сестрой — Ольгой Михайловной Фрейденберг; переписка с Мариной Ивановной Цветаевой 1922-1936 годах представляет собой не только важный творческий диалог двух крупнейших поэтов-современников, но и напряженный эпистолярный роман; после публикации «Доктора Живаго» огромное место заняла переписка с зарубежными корреспондентами о романе, в чем Борис Леонидович видел знак «душевного единенья века».

Пастернак в русской культуре

Поэзия и проза Пастернака органично соединили традиции русской и мировой классики с достижениями русского символизма и авангарда. Роман «Доктор Живаго» на протяжении нескольких десятилетий оставался одним из самых читаемых русских романов во всем мире, во многом определяя представление о русской литературе 20 века.

В 1990 году в подмосковном поселке Переделкино, в помещении бывшей дачи Пастернака был открыт музей поэта. (К. М. Поливанов)

Стихи в исполнении Бориса Пастернака

| «Генрих IV» — Шекспир | |

| «Зима» — Шекспир | |

| «Свидание» | |

| «Зимний вечер» |

Стих о Преображении

Как обещало, не обманывая,

Проникло солнце [гор] утром рано

Косою полосой шафрановою

От занавеси до дивана.

Оно покрыло жаркой охрою

Соседний лес, дома поселка,

Мою постель, подушку мокрую

И край стены за книжной полкой.

Я вспомнил, по какому поводу

Слегка увлажнена подушка.

Мне снилось, что ко мне на проводы

Шли по лесу вы друг за дружкой.

Вы шли толпою, врозь и парами,

Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня

Шестое августа по старому,

Преображение Господне.

Обыкновенно свет без пламени

Исходит в этот день с Фавора,

И осень, ясная как знаменье,

К себе приковывает взоры.

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,

Нагой, трепещущий ольшаник

В имбирно-красный лес кладбищенский,

Горевший, как печатный пряник.

С притихшими его вершинами

Соседствовало небо важно,

И голосами петушиными

Перекликалась даль протяжно.

В лесу казенной землемершею

Стояла смерть [en] среди погоста,

Смотря в лицо мое умершее,

Чтоб вырыть яму мне по росту.

Был всеми ощутим физически

Спокойный голос чей-то рядом.

То прежний голос мой провидческий

Звучал, нетронутый распадом:

«Прощай, лазурь Преображенская

И золото второго Спаса,

Смягчи последней лаской женскою

Мне горечь рокового часа [en] .

Прощайте, годы безвременщины.

Простимся, бездне унижений

Бросающая вызов женщина!

Я — поле твоего сраженья.

Прощай, размах крыла расправленный,

Полета вольное упорство,

И образ мира, в слове явленный,

И творчество, и чудотворство».

Пастернаку

Он доживал в стране как арестант,

Но до конца писал всей дрожью жилок:

В России гениальность — вот гарант

Для унижений, казней и для ссылок.

За честность, тонкость, нежность, за пастель

Ярлык приклеили поэту иноверца,

И переделкинская белая постель

Покрылась кровью раненого сердца [en] .

Разоблачил холоп хозяйский культ,

Но, заклеймив убийства и аресты,

Он с кулаками встал за тот же пульт

И тем же дирижировал оркестром.

И бубнами гремел кощунственный финал,

В распятого бросали гнева гроздья.

Он, в вечность уходя, беспомощно стонал,

Последние в него вбивались гвозди.

Не много ли на век один беды

Для пытками истерзанного мира,

Где в рай ведут поэтовы следы

И в ад — следы убийц и конвоиров.

Астрология возникла в древности (вавилонская храмовая астрология и другие), была тесно связана с астральными культами и астральной мифологией. Получила широкое распространение в Римской империи (первые гороскопы — на рубеже 2-1 веков до нашей эры). С критикой астрологии как разновидности языческого фатализма выступило христианство. Арабская астрология, достигшая значительного развития в 9-10 веков, с 12 века проникла в Европу, где астрология пользуется влиянием до середины 17 века и затем вытесняется с распространением естественнонаучной картины мира.

| Понравилась статья? Лайкайте, комментируйте, делитесь с друзьями! Получите +1 к Карме 🙂 |

И чуть ниже оставьте комментарий.

Найти ещё что-нибудь интересное:

Есть что сказать, дополнить или заметили ошибку? Поделитесь!

Когда-нибудь Ваши дети [en] -внуки зайдут сюда и увидят знакомое имя.

Спам, оскорбления, сквернословие, SEO-ссылки, реклама, неуважительное обращение, и т.п. запрещены. Нарушители банятся.

Источник