Архимед

(ок. 287 г. до н. э. -212 г. до н. э. ) древнегреческий математик и механик

Родился в 287 году до н. э. на Сицилии, в городе Сиракузы. Его отец, математик и астроном Фидий, дал сыну хорошее образование, и первоначальные знания по этим наукам, Архимед получил от отца.

Архимед писал письма в Александрию Досифею, ученику астронома и математика Конона, который заведовал Александрийской библиотекой. В этих письмах он предстает перед нами как математик. Названия писем: «Квадратура параболы», «О шаре и цилиндре», «О конхоидах и сфероидах», «О спиралях».

Другие математические работы Архимеда — это «Измерение круга» и «Псаммит» («Исчисление песка»). Последняя работа посвящена записи очень больших чисел. Эти труды были созданы уже в зрелом возрасте, а начал он заниматься математикой под влиянием александрийского ученрго Конона. В первом математическом письме «Квадратура параболы» речь идет о площадях. Это задача современного интегрального исчисления. Архимед использует метод исчерпывания Евдокса Книдского (405 — 355 гг. до н. э. ), великого греческого математика, астронома, философа и географа. В математическом письме «О шаре и цилиндре» Архимед нашел, что объем описанного около шара цилиндра в полтора раза больше объема шара.

В письме «О спиралях» говорилось, что кривая спираль описывает точку, которая движется по вращающемуся кругу. Архимед умел проводить касательную к своей спирали.

При исследовании этой спирали он находит сумму квадратов натуральных чисел.

Не обошел он стороной и знаменитую задачу древности о квадратуре круга, установив, что известное число 71, равное отношению длины окружности к диаметру, лежит между числами

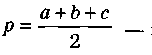

Архимед нашел и формулу для вычисления площади треугольника по трем сторонам:

где

полупериметр треугольника.

Это соотношение носит название формулы Герона, в честь Герона Александрийского, греческого механика, жившего в I веке новой эры, который в своем труде «Механика» привел отрывки из работ Архимеда. Герон сделал эту формулу популярной. Можно сказать, что он второй раз ее открыл.

Свое математическое сочинение «Псаммит» Архимед посвятил Гелону, сыну царя Гиерона, правителя Сиракуз. Известно, что царь Гиерон был родственником Архимеда и на протяжении всей жизни покровительствовал ему. Слово «псаммит» можно перевести как исчисление песчинок. Архимед разрабатывает систему классификации больших чисел, не используя при этом ни нуля, ни показателя степени. Он находит эти огромные числа — размеры планет, расстояние между планетами, их орбиты. Тринадцать чисел Архимеда дошли до нас благодаря сочинениям Ипполита, римского христианского писателя, жившего во II веке до н. э. Эти межпланетные расстояния позволяют восстановить Вселенную Архимеда. Так он создал еще одно чудо — небесный глобус. Это сфера, которая вращалась и воспроизводила движение Луны, Солнца и пяти планет.

Упоминание о небесном глобусе Архимеда можно найти у римского оратора Цицерона: «Я вспоминаю, как однажды вместе с Гаем Сульпицием Галлом, одним из самых ученых людей нашего отечества, был в гостях у Марка Марцелла. Галл попросил его принести знаменитую «сферу», единственный трофей, которым прадед Марцелла пожелал украсить свой дом после взятия Сиракуз, города, полного сокровищ и чудес. Я часто слышал, как рассказывали об этой «сфере», которую считали шедевром Архимеда, и должен признаться, что на первый взгляд я не нашел в ней ничего особенного. Но когда Галл начал с большим знанием дела объяснять нам устройство этого прибора, я пришел к заключению, что сицилиец обладал дарованием большим, чем то, каким может обладать человек. Ибо Галл сказал, что сплошная сфера без пустот была изобретена давно, но такая сфера, на которой были бы представлены движения Солнца, Луны и пяти звезд, названных блуждающими, не могла быть создана в виде сплошного тела; изобретение Архимеда изумительно именно тем, что он придумал, каким образом при несходных движениях во время одного оборота сохранить неодинаковые и различные пути. Когда Галл приводил эту сферу в движение, происходило так, что на этом шаре из бронзы Луна сменяла Солнце в течение стольких же оборотов, во сколько дней она сменяла его на самом небе».

Книга Архимеда об устройстве небесного глобуса была известна его современникам, но до нас не дошла. Для того, чтобы на своем небесном глобусе воспроизвести планетарные движения, ученый воспользовался исследованиями великого Евдокса Книдского.

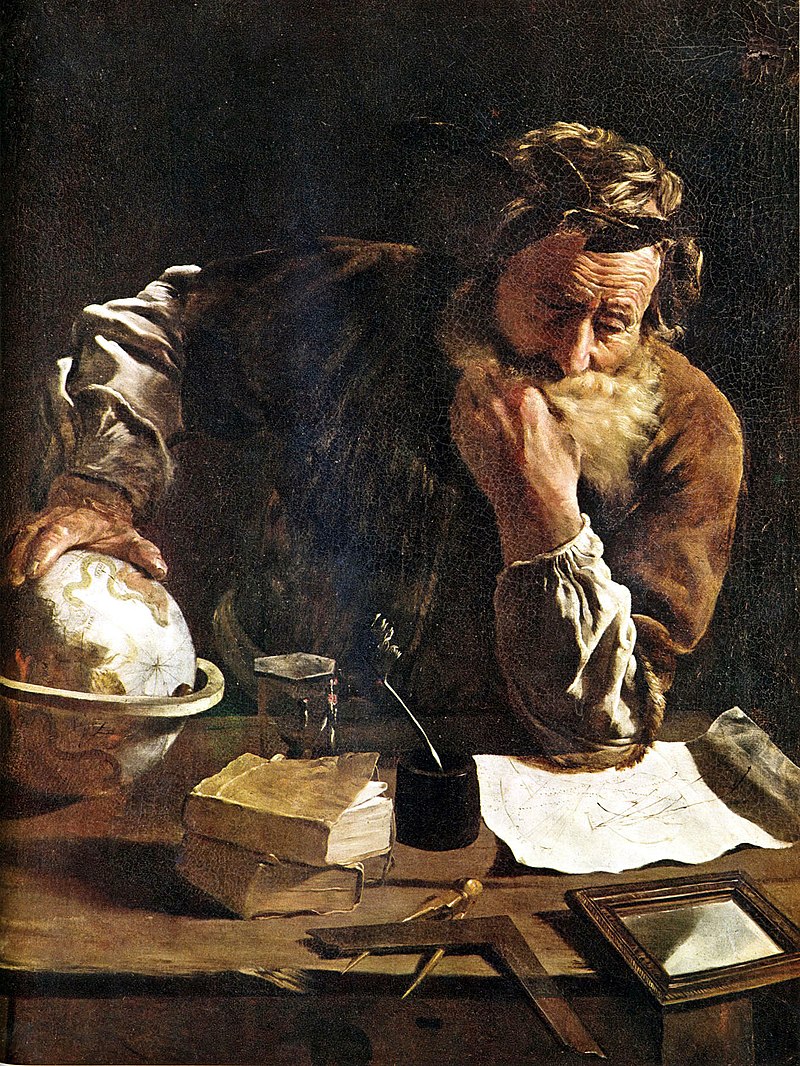

В механике он ввел понятие центра тяжести, т. е. такой точки фигуры, где можно сосредоточить ее вес. «Дайте мне точку опоры, и я сдвину Землю», — эта крылатая фраза принадлежит Архимеду. Греческий писатель Плутарх рассказывал: «Архимед, между прочим, писал однажды своему родственнику и другу царю Гиерону, что данной силой можно поднять любую тяжесть. Удивленный Гиерон стал просить его доказать свои слова: поднять какое-либо большое тело малой силой. Ученый приказал посадить на царскую грузовую триеру, с громадным трудом, с помощью многих рук вытащенную на берег, большой экипаж, положить на нее обыкновенный груз и, усевшись на некотором расстоянии, без всяких усилий, спокойно двигая рукой конец полиспаста, стал тянуть к себе триеру так тихо и ровно, как будто она плыла по морю».

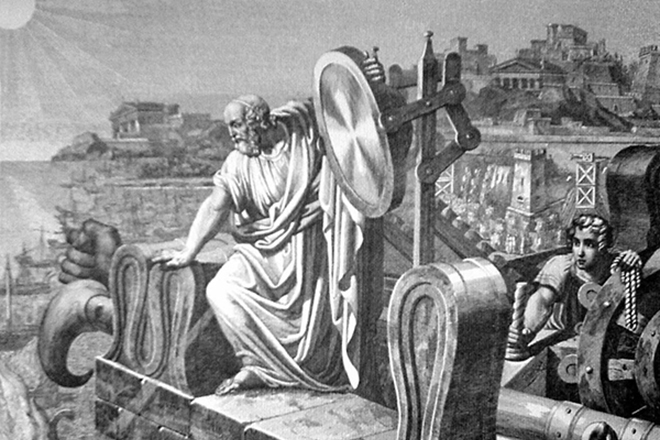

При обороне Сиракуз от мощной римской армии, во главе которой стоял Марк Клавдий Марцелл, были приведены в действие машины и орудия, созданные Архимедом. На римлян падало множество огромных валунов. Было такое впечатление, что они падали с неба. Машины, похожие на древних ящеров, поднимали корабли и бросали их на скалы, цепляли и поднимали их в воздух, переворачивали и бросали обратно в воду. Марк Клавдий Марцелл отступил.

Оборона Сиракуз стала великим триумфом ученого. Греческий историк и полководец Полибий (202-122 гг. до н. э. ) подробно описал артиллерию. Он считал, что, помимо создания замечательной артиллерии, ученым были проведены баллистические расчеты и предварительная пристрелка на местности. Кроме метательных машин, были еще оборонительные ближнего действия. Полибий писал, что они передвигались за стенами крепости и, когда это требовалось, выдвигались за ее пределы. Стрелы машин поворачивались, на конце главной стрелы располагался клюв, который захватывал нос корабля. Машины «железными лапами схватывали корабли и поднимали их в воздух». Другие переворачивали корабли. «Железные лапы» Архимеда используются и в современных манипуляторах и подъемных кранах.

Интересно, что он впервые устроил бойницы в стенах, проявив себя искусным фортификатором, ведь раньше стены строили сплошными. Огнестрельное оружие появилось только в средние века. Тогда фортификаторы стали делать амбразуры в крепостных стенах.

Сочинение Архимеда «Книга опор» рассматривает строительные задачи и является выдающимся произведением в античной технике. Герон Александрийский в книге «Механика» приводит из нее расчеты на прочность, сделанные Архимедом. Ни до, ни после него античные архитекторы таких расчетов не делали.

Крупным изобретением Архимеда является водоподъемный винт или улитка. Например, если вода попала в трюм корабля, как ее удалить оттуда? Древний греческий писатель Атеней (II век новой эры) пишет: «Ее отсасывал один человек при помощи изобретенного Архимедом бесконечного винта». Его улитка описана в «Механике» Герона Александрийского и в сочинении «Математическая библиотека» Паппа Александрийского (III-IV века). Конструкция винта изменялась со временем, его варианты встречаются в технических эскизах Леонардо да Винчи (1564-1642), выдающегося итальянского математика, художника, врача и инженера XVI века. Он предложил свои конструкции водоподъемных винтов для водопровода города Аугсбурга.

Второе рождение архимедовых улиток происходит уже в наши дни, когда создаются автомобили-вездеходы для бездорожья, болот, снежных равнин. Их ходовая часть выполнена в виде улитки Архимеда.

Существует легенда, что он создал лучевое оружие. Можно поверить греческому писателю Плутарху, который пишет, что, когда корабли римского полководца Марка Марцелла приблизились с моря к Сиракузам на расстояние полета стрелы, тысячи зеркал отразили яркие лучи солнца на корабли Марцелла. На римских кораблях начался страшный пожар, и они были обращены в пепел. Это подтверждается и словами Лупиана из Самосаты, который в одной из своих речей, говоря о науке, обращается к великому Архимеду, «который при помощи своего искусства сжег неприятельские корабли».

Немецкий математик Афанасий Кирхер в XVII веке в книге «Великое искусство света и тени», рассказывая о своих экспериментах с зеркалами, писал, что верит, что Архимед сжег солнечными лучами вражеские корабли.

А знаменитый Рене Декарт, математик и философ, в своей «Диоптрике» говорил об этом: «Нет, не может быть!», авторитет Декарта был очень высок. В течение ста лет никто не верил в подлинность этой истории. В 1747 году Жорж Луи Леклер Бюффон, французский инженер, издал трактат «Изобретение зеркал для воспламенения предметов на больших расстояниях» и фактически подтвердил истинность деяний Архимеда.

Ученый служил у царя Гиерона, который любил своего гениального друга. Однажды царь решил пожертвовать одному из храмов в Сиракузах золотую корону. Нашли лучшего мастера. Гиерон отпустил ему нужное количество золота. Корону взвесили, и ее вес оказался в точности равным весу отпущенного золота. Вдруг поступил донос: «Царь, часть золота из короны украли, заменив серебром».

Гиерон поручил Архимеду проверить честность мастера. Ученый думал дома, на улице, в бане. . . «Эврика! Эврика! — кричал голый человек, бежавший по улицам Сиракуз. — Нашел, нашел!». Погрузившись в ванну, Архимед вдруг заметил, что из нее вытекает ровно такое количество воды, каков объем его тела, погруженного в воду. Он изложил царю Гиерону свою идею: «Возьми, царь, два слитка — из золота и серебра — так, чтобы их вес был в точности равен весу короны, выполненной мастером. Затем в сосуд, заполненный до самых краев водой, будем опускать последовательно оба слитка и корону. Каждый раз будем измерять объем вытесненной воды». Корона вытеснила воды больше, чем слиток из золота. Кража золота была доказана.

Сочинение Архимеда «О плавательных телах» было посвящено гидростатике. Автор рассматривал идеальную жидкость. Математические законы гидравлики он проверяет экспериментальным путем. В книге «Пир софистов», энциклопедическом издании в 15 книгах, греческий писатель Афиней, живший во II веке, рассказывает о «корабле Гиерона». Афиней рассказывает, как геометр Архимед руководил постройкой корабля для Гиерона Сиракузского. Он попросил царя привезти с Этны столько леса, что его хватило бы на шестьдесят кораблей. Архимед приступил к работе, он был лучшим из известных Гиерону кораблестроителей. Корабль поражал размерами и роскошью. Восемь его башен были оборудованы метательными машинами Архимеда. Он спускал на воду корабль с помощниками при помощи своего винта. Корабль «Сиракосия» — это великое творение Архимеда-кораблестроителя. Когда корабль прибыл в Египет, его переименовали в «Александриаду».

Многолетняя борьба Сиракуз против римлян закончилась тем, что в 212 году до н. э. предатели открыли ворота города врагу. Легионеры убили 75-летнего Архимеда.

Римский писатель Тит Ливии (59-17 гг. до н. э. ) оставил такое свидетельство: «. . . немало примеров гнусной злобы и гнусной алчности можно было бы припомнить, но самый знаменитый между ними — убийство Архимеда. Среди дикого смятения, под крики и топот озверевших солдат, он спокойно размышлял, рассматривая начерченные на песке фигуры, и какой-то грабитель заколол его мечом, даже не подозревая, кто это». По легенде, увидев занесенный над ним меч, Архимед воскликнул: «Не трогай моих чертежей!».

Марк Туллий Цицерон (103-43 гг. до н. э. ), знаменитый римский оратор, преклонялся перед великим Архимедом. Именно Цицерон разыскал в 76 г. до н. э. заброшенную могилу Архимеда в Сицилии. На могильном обелиске вместо имени был изображен шар с описанным около него цилиндром, и сделано это было по завещанию ученого.

Источник

Биография Архимеда

Архимед (около 287–212 до н. э.), древнегреческий ученый, математик и механик. Развил методы нахождения площадей поверхностей и объемов различных фигур и тел. Его математические работы намного опередили свое время и были правильно оценены только в эпоху создания дифференциального и интегрального исчислений. Архимед – пионер математической физики. Математика в его работах систематически применяется к исследованию задач естествознания и техники. Архимед – один из создателей механики как науки. Ему принадлежат различные технические изобретения.

Архимед родился в Сиракузах (о. Сицилия) и жил в этом городе в эпоху 1-й и 2-й Пунических войн. Предполагают, что он был сыном астронома Фидия. Научную деятельность начал как механик и техник. Архимед совершил поездку в Египет и сблизился с александрийскими учеными, в том числе с Кононом и Эратосфеном. Это послужило толчком к развитию его выдающихся способностей. Архимед был близок к сиракузскому царю Гиерону II. Во время 2-й Пунической войны Архимед организовал инженерную оборону Сиракуз от римских войск. Его военные машины заставили римлян отказаться от попыток взять город штурмом и вынудили их перейти к длительной осаде. При взятии города войсками Марцелла был убит римским солдатом, которого, по преданию, встретил словами «не трогай моих чертежей». На могиле Архимеда был поставлен памятник с изображением шара и описанного около него цилиндра. Эпитафия указывала, что объемы этих тел относятся, как 2:3, – открытие Архимеда, которое он особенно ценил.

Работы Архимеда показывают, что он был прекрасно знаком с математикой и астрономией своего времени, и поражают глубиной проникновения в существо рассматриваемых Архимедом задач. Ряд работ имеет вид посланий к друзьям и коллегам. Иногда Архимед предварительно сообщал им без доказательств свои открытия, с тонкой иронией добавляя несколько неверных предложений.

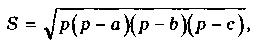

«Архимед» (Доменико Фетти, 1620)

В IX—XI вв. работы Архимеда переводились на арабский язык, которые с XIII в. появляются в Западной Европе в латинском переводе. С XVI в. начинают выходить печатные издания Архимеда, в XVII–XIX вв. они переводятся на новые языки. Первое издание отдельных трудов Архимеда на русском языке относится к 1823 году. Некоторые работы Архимеда до нас не дошли или известны лишь в отрывках, а его «Послание к Эратосфену» было найдено лишь в 1906.

Центральной темой математических работ Архимеда являются задачи на нахождение площадей поверхностей и объемов. Решение многих задач этого типа Архимед первоначально нашел, применяя механические соображения, по существу сводящиеся к методу «неделимых», а затем строго доказал методом исчерпывания, который он значительно развил. Рассмотрение Архимедом двусторонних оценок погрешности при проведении интеграционных процессов позволяет считать его предшественником не только И. Ньютона и Г. Лейбница, но и Г. Римана. Архимед вычислил площади эллипса, параболического сегмента, нашел площади поверхности конуса и шара, объемы шара и сферического сегмента, а также различных тел вращения и их сегментов.

Архимед исследовал свойства т. н. архимедовой спирали, дал построение касательной к этой спирали, нашел площадь ее витка. Здесь он выступает как предшественник методов дифференциального исчисления. Архимед рассмотрел также одну задачу изопериметрического типа. В ходе своих исследований он нашел сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем 1/4, что явилось первым примером появления в математике бесконечного ряда. При исследовании одной задачи, сводящейся к кубическому уравнению, Архимед выяснил роль характеристики, которая позже получила название дискриминанта. Архимеду принадлежит формула для определения площади треугольника через три его стороны (неправильно именуемая формулой Герона).

Архимед переворачивает планету Земля.

Архимед дал (не вполне исчерпывающую) теорию полуправильных выпуклых многогранников (архимедовы тела). Особое значение имеет «аксиома Архимеда»: из неравных отрезков меньший, будучи повторен достаточное число раз, превзойдет больший. Эта аксиома определяет т. н. архимедовскую упорядоченность, которая играет важную роль в современной математике. Архимед построил счисление, позволяющее записывать и называть весьма большие числа. Он с большой точностью вычислил значение числа π и указал пределы погрешности.

Механика постоянно находилась в круге интересов Архимеда. В одной из своих первых работ он исследует распределение нагрузок между опорами балки. Архимеду принадлежит определение понятия центра тяжести тела. Применяя, в частности, интеграционные методы, он нашел положение центра тяжести различных фигур и тел. Архимед дал математический вывод законов рычага. Ему приписывают гордую фразу: «Дай мне, где стать, и я сдвину Землю». Архимед заложил основы гидростатики и сформулировал основные положения этой дисциплины, в том числе знаменитый закон Архимеда. Последняя работа Архимеда посвящена исследованию равновесия плавающих тел.

При этом он выделяет устойчивые положения равновесия. Архимед изобрел водоподъемный механизм, так называемый «архимедов винт», который явился прообразом корабельных, а также воздушных винтов. Рассказывают, что Архимед нашел решение задачи об определении количества золота и серебра в жертвенной короне Гиерона, когда садился в ванну, и нагим побежал домой с криком «Эврика!» («Нашел!»). Архимед занимался также астрономией. Он сконструировал прибор для определения видимого (углового) диаметра Солнца и нашел значение этого угла с поразительной точностью. При этом Архимед вводил поправку на размер зрачка. Он первым стал приводить наблюдения к центру Земли. Наконец, Архимед построил небесную сферу – механический прибор, на котором можно было наблюдать движения планет, фазы Луны, солнечные и лунные затмения.

Осада Сиракуз, гравюра XVIII века

Похоже, что история о том, как Архимед уничтожил древнеримскую эскадру, подступившую к Сиракузам, с помощью системы зеркал, является еще одним мифом о великом математике и механике.

История гласит: в 121 году до н. э. римляне осадили с суши и моря греческий город Сиракузы. Руководить обороной города было решено поручить Архимеду, который специально для этой цели изобрел новейшие по тем временам средства борьбы с врагом. По свидетельствам Тита Ливия, Евтропия, Варрона и других историографов Древнего Рима, Архимед разработал систему зеркал, которая позволила с довольно большого расстояния сжечь весь римский флот. Возможно ли это, тем более в те стародавние времена?

Опустим историю 2-й Пунической войны, когда не на жизнь, а на смерть боролись Рим и Карфаген. Начнем сразу с Сиракуз. Римский сенат направляет одного из самых жестоких и непреклонных военачальников республики на осаду города, имеющего ключевое значение. Тот принимает решение напасть на Сиракузы с моря, учитывая невысокие, выходящие на самый край защитные стены, что позволяло использовать излюбленную римлянами тактику: приблизившись вплотную к кораблю противника, взять его на абордаж. Взять на абордаж целый город? Почему бы и нет?

Эдуар Вимон (1846—1930). Смерть Архимеда

В Сиракузах было достаточно сторонников Карфагена, а потому новые хозяева города — ставленники Ганнибала Гиппократ и Эпидикс — стараются убедить жителей в том, что от Рима можно ждать лишь порабощения. В этом им очень помог уважаемый гражданин Архимед. Этот старейшина, близкий по духу греческой культуре человек, органически не приемлющий жестокость и беспринципность римлян, стремящихся любой ценой установить свое господство над Средиземноморьем, дает согласие принять на себя руководство возведением укреплений. Город поддерживает Архимеда, а тот, не только гениальный математик, но и блестящий механик, немедленно приступает к разработке своих технических средств, и поныне удивляющих ученых.

И вот триремы Римской республики подходят к Аркадине, крепостной стене, защищающей Сиракузы с моря. Надо, вероятно, пояснить, что такое эти суда. Трирема была быстроходным кораблем, но с немалыми недостатками, прежде всего ввиду малой парусности и недостаточной маневренности. Свое название она получила из-за того, что на каждое весло, которым были оснащены триремы, приходилось по три гребца, — вот откуда быстроходность. И вот в одно прекрасное утро римляне начали атаку.

Но вдруг, когда римский флот был уже не более чем в трехстах метрах от берега, началось светопреставление: паруса трирем стали вспыхивать один за другим без всякой видимой причины, нестерпимо ослепительные лучи обрушились на окаменевших от ужаса воинов Клавдия Марцелла. Атакующие обратились в паническое бегство, а со стен укреплений Архимед невозмутимо наблюдал за результатами своей работы.

Несколько лет назад группа итальянских ученых, усомнившихся в истории с парусами, подожженными солнечными лучами, провела такой опыт. 450 плоских зеркал, каждое в среднем имевшее размер в 445 квадратных сантиметров (то есть общей площадью около 20 квадратных метров), были направлены на парус, венчавший модель античной триремы длиной в несколько метров. Поскольку каждое из зеркал при помощи отраженного излучения могло поднять температуру паруса на 1,5 градуса, тот в конце концов действительно воспламенился. Количество зеркал, помноженное на вызываемое ими увеличение температуры, дает в результате 675 градусов по Цельсию.

Римская гробница, построенная не менее чем через 2 века после гибели Архимеда в Сиракузахи которую принято называть «Гробницей Архимеда»

Этот опыт показал, что в действенности «зажигательных» зеркал Архимеда сомневаться не приходится. Но это лишь на первый взгляд. А если вдуматься: смогло бы подобное устройство поджечь настоящую большую трирему? При этом давайте учтем: во-первых, массы холодного воздуха между устройством и кораблем, находящимся к тому же на значительном удалении, помешали бы ему загореться. Во-вторых, опыт проводился на земле, расстояние не превышало 50 метров, но ученым пришлось ждать несколько минут, пока произошло загорание, а в истории об уничтожении флота говорится, что они вспыхивали мгновенно. Да и возможно ли было за 200 лет до н.э. с тогдашней примитивной техникой ориентировать в одном направлении 450 зеркал? Могли ли вообще зеркала, созданные тогда, отражать солнечный свет, не рассеивая его? Античные зеркала, найденные при раскопках, настолько несовершенны, что трудно поверить, что они были способны передавать какое бы то ни было точно отражение.

Итальянские исследователи убеждены, что те существовали на самом деле, но скорее казались, чем действительно являлись грозным оружием. Поскольку исключено, что во времена Архимеда могло быть создано устройство, подобное тому, которое было сконструировано в наше время; поскольку исключено, что Архимед мог обладать представлением о взаимодействии материи и энергии на уровне современной квантовой механики; поскольку ни одному историческому источнику в данном случае доверять нельзя, остается предположить одно: хотя сами атакующие и поверили, что пожар вызван солнечными лучами, на самом деле они стали жертвами оптического обмана.

Зеркала Архимеда действительно отбрасывали на триремы ослепительный свет и действительно парус судна тотчас вспыхивал. Но вот вопрос: именно ли этот свет вызывал огонь? Или же паруса загорались оттого, что в то же самое мгновение их поражали стрелы с горящими наконечниками или другого рода зажигательные снаряды, выпущенные греками?

Здесь могут возразить: если пожар на триремах возникал от куска горящей смолы или от зажигательной стрелы, то при чем здесь зеркала? Значит, эти гигантские бронзовые диски диаметром 2-3 метра, ослеплявшие врага отраженным солнечным светом, выполняли иное, точно определенное назначение: служили инструментом наведения, оптическим прицелом.

Чтобы поджечь корабли Клавдия Марцелла, Архимеду необходимо было знать три вещи: дальность полета стрелы, расстояние до триремы и максимальное расстояние, на котором человеческий глаз способен различать световой диск, отбрасываемый зеркалом на парус триремы. Дальность полета стрелы нетрудно установить на опыте, расстояние до триремы Архимед был способен определить математически, что же касается третьего элемента, то он, вероятно, тоже был определен экспериментальным путем. Скорее всего, Архимед испытывал свое изобретение в городе, наводя зеркала на различные объекты, удаленные на значительное расстояние. Но как применить изобретение на практике?

Видимо, Архимед сконструировал метательный аппарат с двойным прицелом, рассчитанный на то, чтобы стрелок мог спустить тетиву, когда солнечный диск, отраженный зеркалом на парус триремы, окажется на одной прямой с прицельным устройством. Собственно говоря, изобретение это не что иное, как принцип действия фотокамеры. Совмещенный с солнечным «зайчиком» ствол арбалета или другого метательного устройства, при соблюдении нужного расстояния, посылал стрелу точно по этому лучу. Стреляя из аппарата Архимеда, промахнуться было невозможно, действие его было ограничено лишь дальностью полета стрелы. Вполне возможно, аппарат был снабжен гониометрической шкалой (известной уже во времена Архимеда) для переориентировки отражающего зеркала в зависимости от высоты солнца над горизонтом.

Что происходило в это время на кораблях Клавдия Марцелла? В первое мгновение команда, ослепленная блеском гигантских бронзовых зеркал, ничего не замечала, а через несколько секунд моряки увидели, что их паруса в огне. Поскольку они не знали, какими свойствами обладает «греческий огонь» (зажигательная смесь из смолы, серы и селитры), как он невесом и сколь велика его воспламеняющая сила, им неизбежно должно было показаться, что пожары возникают именно от действия «солнечных зеркал». Отсюда, по мнению итальянских ученых, и возникла столь распространенная и так долго просуществовавшая легенда, согласно которой Архимед изобрел особые, вогнутые зеркала. Архимед погиб, а вместе с ним и секрет его изобретения: римляне, занявшие через некоторое время город, разрушили там буквально все и перебили почти всех жителей, в том числе был убит и Архимед.

Изобретения Архимеда: «солнечные» зеркала

Источник