- Обереги эвенков – 3 вида древних амулетов северного народа

- Кто такие эвенки?

- Мировоззрение и традиции

- Обряды эвенков

- Чичипкавун

- Погребальные обряды

- Обереги эвенков

- Обереги для детей

- Охотничьи обереги

- Сэвэкичан

- Мастер-класс. Ненецкие национальные украшения

- «Нухуко. Национальное искусство народов севера. Изготовление ямальского сувенира»

- Статистика

- Кто здесь?

- Как освятить амулет

- Мама всему голова

- Поклонение Вселенной

- Селькупы

- Есть чему поучиться

- Домашние обереги своими руками

- Комментарии:

- Вольность или оправданная свобода?

- Традиционные куклы народов севера

- Роль властей в жизни коренного населения

- Долганы

Обереги эвенков – 3 вида древних амулетов северного народа

Языческие обычаи народов Севера сохранились и до нашего времени. Обереги эвенков, коренных жителей Восточной Сибири, связаны со старинными верованиями. Амулеты изготавливались для охраны души новорожденного ребенка, удачной охоты, хорошего урожая или помощи в хозяйстве. Ритуальные предметы создавали в виде резных фигурок богов и тотемных животных. Для охраны от злых духов использовались кости, клыки, когти зверей-защитников: волка, медведя, ворона.

Кто такие эвенки?

Этот народ, ранее называемый тунгусами, до сих пор населяет Монголию, северную и восточную часть Китая. Языческая вера, традиции и обряды сохранились и практикуются среди представителей этой народности. Они не представляют большинства и не формируют отдельных поселений, однако, встречаются среди этнических групп большой территории— от Енисея до Охотского моря.

Мировоззрение и традиции

У эвенков языческая вера. Человеку в этом случае отводится роль небольшой части во Вселенной. По представлению народа существует 3 мира: верхний, средний и нижний. Человек обитает в среднем, а остальные миры доступны только шаманам. Жрецы эвенков общаются с духами посредством огня, который представляет собой частичку эвенкийского бога, помощника верховного бога, сотворившего все живое — Энекан Буга. Традиционно члены северного народа соблюдают основной свод законов «Иты», который состоит из 18 правил, включивших в себя мудрость всех предыдущих поколений. Эвенкийские семьи имеют собственные обереги для удачи на охоте и в промысле. Такие амулеты делают используя части тотемных животных, их шерсть, заговоренные травы или фигурки богов.

Обряды эвенков

Чичипкавун

Традиционный эвенкийский обряд очищения, заключавшийся в прохождении через ноги языческого символа Чичипкан. Делать это следовало во время торжества Нового года, который у северян празднуют весной. Очистившемуся таким образом человеку весь год будет сопутствовать удача во всех начинаниях. Связанный с этим идолом обряд дошел до нашего времени.

Погребальные обряды

Из-за тесного переплетения христианства и язычества на могилах родных эвенки устанавливают сразу 2 памятника: крест и символ оленя. Этому животному северные народы приписывают роль проводника душ. Детей принято хоронить на деревьях, так как считается что их душа слишком слаба, чтобы долететь с земли до небес.

Обереги эвенков

Обереги для детей

У эвенков распространена традиция изготовления амулетов для защиты души новорожденных. Главным было изображение солнца, которое вешали у изголовья люльки, а также различные звонкие элементы, которые подвешивали над колыбелькой. Когда малыш расставался с детской кроваткой этот амулет вешали ребенку на пояс. Традиционно после рождения в семье малыша создавали мурчун — шкатулку, в которой хранили гнездо из замши и деревянную птичку. Птицу считали хранителем души и оберегали всю жизнь.

У каждой семьи было свое тотемное животное и оберегом для детей служили его изображения и кости.

Охотничьи обереги

Для удачи в промысле и охоте эвенки создавали амулеты из частей тотемных животных, к которым причислялись:

Существует эвенкийский миф о противостоянии медведя и ворона, в котором всегда побеждает последний. Мужчины-эвенки, охотясь на медведя, использовали амулеты в виде вороньего пера или клюва, а также мазали лицо сажей, имитировали крик этой птицы. Каждая северная семья изготавливала идол-оберег с изображением своего тотемного животного, который покровительствовал мужчинам в охоте.

Сэвэкичан

Амулеты, изображающие хранителей семьи и ее благополучия. Создавались по образу женской и мужской фигуры. Эта пара оберегов изготавливалась с человеческими лицами и элементами одежды, после чего шаман вселял в них мусун — магическую силу для охраны домашнего очага. Фигурки связывались и хранились вместе. Эвенки считали, что мужская фигурка покровительствует промыслу и охоте, а женская — ведению хозяйства.

Источник

Мастер-класс. Ненецкие национальные украшения

Светлана Ульяновская

Мастер-класс. Ненецкие национальные украшения

Северные народы издавно славились своими народными промыслами. Работа с мехом, костью, резьба по дереву, декоративно-прикладное искусство вызывают восхищение.

Мы живем в Ненецком автономном округе и в работе с дошкольниками активно используем региональный компонент. Однако чтобы научить чему-либо детей, воспитатель сам должен обладать определенными знаниями, умениями и навыками. Так появилась идея организовать и провести мастер-класс для педагогов «Национальные ненецкие украшения» при участии мастеров музейно-выставочного центра.

Работы наших педагогов получили заслуженную оценку со стороны преподавателей.

А я хочу провести небольшой мастер-класс для вас, дорогие коллеги.Для работы нам понадобится: картон, кожа, небольшие кусочки меха с ног оленя (камус), клей «Момент», ножницы, шаблоны, гелевая ручка, шнур, бусины. Итак, начинаем. Полоски меха слегка смачиваем водой и даем немного полежать.

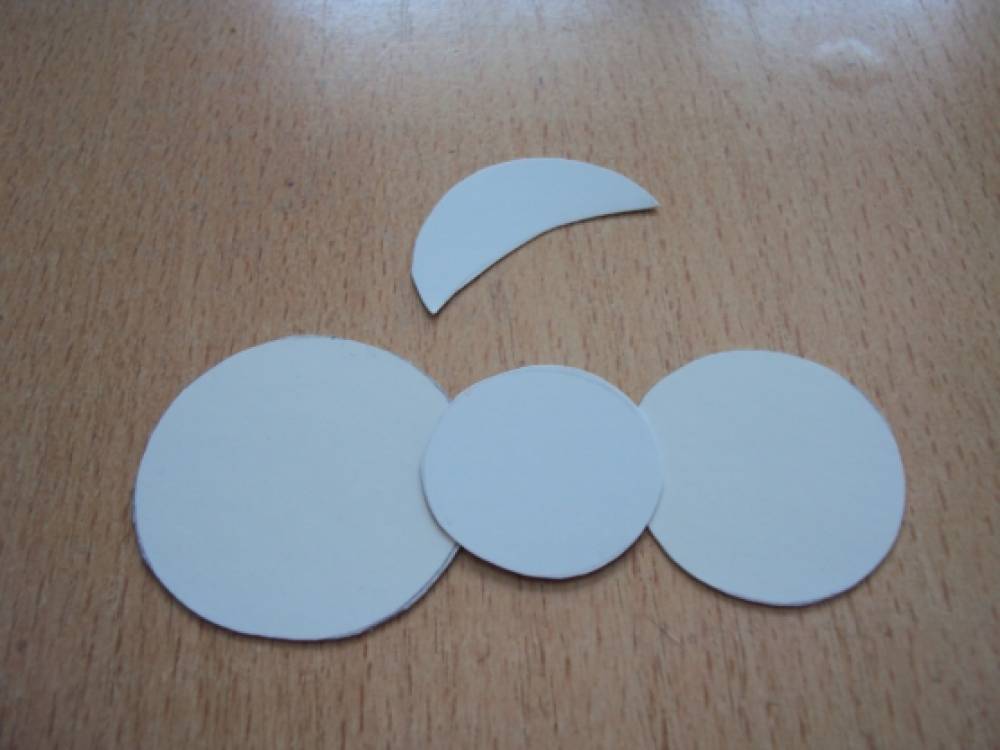

Используя шаблоны, вырезаем три круга разного диаметра (5, 4, и 3см) и небольшой полумесяц (заготовка для волос) из картона.

Берем меховые полоски и начинаем их закруглять, слегка растягивая мездру.

После этого клеем «Момент» приклеиваем мех к большому кругу из картона. Излишки меха убираем ножницами.

Маленький картонный круг приклеиваем в центр для прочности.

Из кожи светлого оттенка по шаблону вырезаем средний круг – для лица, а также из кусочка темной кожи вырезаем полумесяц для волос. Можно использовать ножницы — зигзаг. Наклеиваем лицо и волосы.

С обратной стороны приклеиваем шнур для подвески, три тонкие полоски кожи с продетыми бусинами. И закрываем все большим кружком кожи, приклеивая все на клей.

Черной гелевой ручкой рисуем глаза, нос, брови; красной – ротик. Щечки приклеваем из красной кожи, можно использовать сукно красного цвета. Подвеска

готова. Такое украшение прекрасно сочетается с трикотажным нарядом.

Аналогично, но используя бисер, пайетки, бусины и сукно можно изготовить брошь.

План работы по ознакомлению детей второй младшей группы с изоискусством Добролюбова В. В., воспитатель МБДОУ №22 «Почемучка». г. Воркута. СЕНТЯБРЬ НАРОДНОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО Филимоновская игрушка.

Источник

«Нухуко. Национальное искусство народов севера. Изготовление ямальского сувенира»

Статистика

Во времена СССР власти предпринимали различные действия, направленные на масштабное насильственное переселение и смешение народов. Все это привело к тому, что некоторые уникальные народности потеряли свою самобытность.

Красноярский край, увы, такая участь не обошла стороной. Однако, по данным переписи населения, наиболее многочисленные народы Красноярского края все же существуют по сей день. Влияние властей, а также программы правительства, направленные на сохранение и восстановление традиций местного населения, способствуют положительной динамике и дальнейшему развитию общин с уникальным наследием и традициями поколений.

Кто здесь?

Какие народы населяют Красноярский край? В ответ на данный вопрос читатель, скорее всего, хочет услышать именно о коренном населении, которое проживало на этой территории испокон веков.

Наиболее яркими представителями являются нганасане, долганы, ханты, энцы и эвенки. Есть еще до десятка разных национальностей, проживающих на Севере, и именно они — коренные народы Красноярского края. К сожалению, очень многое из их традиций, культурного наследия забыто. Быт маленьких этносов растворился в современном мире, ассимилировался. В этом нет ничего удивительного, ведь жизнь в тундре очень сложная, и современные технологии во многом облегчают ее, но приход прогресса становится причиной вытеснения самобытной культуры, несравнимой ни с одной другой.

Как освятить амулет

Если вы самостоятельно изготовили амулет (талисман, оберег), то приведенные ниже рекомендации вам не потребуются. Данная информация актуальна только для амулетов (талисманов, оберегов), приобретенных в магазине.

Недостаточно знать, как сделать амулет и неважно, купили вы талисман в магазине или изготовили его самостоятельно – чтобы оберег начал работать его требуется зарядить. Существует множество способов освящения: предлагаем вашему вниманию универсальный метод, подходящий как для рунических, так и для Зодиакальных талисманов.

Покройте стол белой новой материей, поставьте на него четыре свечи таким образом, чтобы они образовывали крест. В центр нужно положить талисман, свечи зажечь. Образуется своеобразный энергетический крест, который сотрет энергоинформационную структуру вашего амулета.

Когда свечи прогорят, попросите у талисмана желаемого: защиты, удачи и т.п.

Взамен предложите ему жертву – это может быть отказ от курения или обещание заниматься зарядкой по утрам, что-нибудь в этом духе. Свое обещание нарушать нельзя – амулет перестанет работать.

Напоминаем – можете рассказать, как сделать амулет своим друзьям и знакомым, но передавать личный оберег в чужие руки не следует.

Мама всему голова

Все народы, населяющие Красноярский край, невероятно интересные, и у каждого из них есть свои характерные традиции. К наиболее многочисленным можно отнести долган. Возможно, их высокая численность позволила сохранить много старинных обычаев по сей день. Конечно, многие из них носят чисто символический характер, но они не забыты и используются в семьях.

Так, главой семьи принято считать самую старшую женщину в доме, хранительницу очага, кормилицу. Слово женщины – закон, его не имеет права ослушаться никто. Выбирали в качестве главы наиболее мудрую представительницу, видавшую всякое в жизни.

Коренные народы Красноярского края добывали себе пропитание охотой, рыбной ловлей или собирательством. Нелегкий труд, который людям приходилось выполнять, чтобы прокормить себя и семью, выработал привычку делиться добытым с родней и соседями. Причем это было правилом, не терпящим исключений. Сегодня поделишься ты, завтра кто-то угостит тебя. Единственное, что всегда оставалось в пределах владения одной семьи, это мех, который можно было обменять на дефицитные продукты у приезжих купцов.

Поклонение Вселенной

Народы Красноярского края и их традиции по-разному формировались, многое находилось в зависимости от образа жизни и определенных укладов. Очень характерными являются обычаи хантов и мансийцев.

Их трепетное отношение к природе в наше время кажется диковинным и подобным поклонению. К примеру, нормой было деление окружающей территории на доли. В числе таковых были участки, на которые было запрещено ступать ногой без жертвоприношения.

Такие действия сопровождались рядом ритуалов, включающих в себя подношение, молитву, иногда было достаточно «обуться». Традиционной, привычной обуви в те времена еще не было, и на ноги крепили кусочки древесной коры, таким образом защищая не ступню от земли, а наоборот — природу от человеческого вмешательства.

Кроме того, эти народы Красноярского края по-своему трактуют животных и птиц. Ворона, которую преимущественно считают предвестницей бед и неприятностей, тут считается повелительницей весны. Ее ассоциируют с приходом тепла, благополучием и плодовитостью.

Традиционно во время прилета ворон отмечали праздник. В нем участвовала только женская половина селения. Во время торжества девушки варили кашу по специальному рецепту. Все действия сопровождались пением песен и танцами.

Селькупы

Селькупов коренных сибирских жителей раньше называли остяками-самоедами. Проживают нарымские и тазовско-туруханские селькупы общей численностью 4400 человек на севере Тюменской и Томской областей, Красноярского края. Южная группа селькупов являются потомками кулайской культуры (V в. до н.э. – V в. н.э.), и более поздней релкинской культуры (VI-IX вв. н.э.).

В русских источниках XVI века впервые появилось выражение «Пегая Орда», которым называлось племенное объединение сибирских селькупов. Документы рассказывают о серьезном противостоянии русским дружинам селькупской Орды в 400 воинов, возглавляемой князем Воней. Даже с падением Сибирского ханства Воня продолжал со своими воинами борьбу за независимость своего народа. Пегая Орда подчинилась русскому царю только в 1598 году, но и тогда часть селькупов ушла на крайний север.

Питались селькупы в основном мясо-рыбным рационом в сыром, вяленом, вареном и запеченном на огне виде, пресными лепешками из ячменной и ржаной муки, приготовляли хлебное вино «уль», рыбу часто квасили в бруснике. В обществе селькупов была четкая иерархия, особую роль в которой играли вожди-князья, богатыри-сенгира и шаманы.

Центр России находится в Красноярском крае

Селькупский язык лингвисты относят к самодийским языкам уральской группы. Традиционными верованиями селькупов стали шаманизм, анимизм и позже православие. У селькупов в древности широко практиковалось воздушное погребение. Сегодня селькупы являются весьма разобщенным народом, проживающим в разных административных территориях.

Есть чему поучиться

Народы Красноярского края и их традиции находятся в критическом состоянии, некоторые из них — на грани вымирания. Энцев насчитывается всего две сотни! Немного многочисленнее эвены. Они с большим с трепетом относятся к традициям, что дает надежду на их будущее.

Этот народ привык жить в мире с природой, поклоняется ей и чтит ее. Мудрость и ответственный подход к окружающей среде выражаются в традициях, нарушение которых чревато бедами и горем в семье. Чаще всего традиционные верования описаны в большом количестве запретов. К примеру, энцам нельзя кричать, чтобы не разбудить суровых духов, нельзя бросать камни в воду и даже убивать животных ради забавы. Охотиться нужно лишь для того, чтобы обеспечить себя пищей.

Проявляются привычки поколений и во время торжеств, связанных с важными событиями в жизни человека. Это может быть свадьба, рождение малыша, похороны. Так, когда заключается брак, приданое жены выносится из жилья, чтобы ни у кого не возникло сомнений насчет ее вклада в общий «бюджет».

Домашние обереги своими руками

Как свидетельствует мировой опыт, возрождение нации начинается с повышения интереса к культурному наследию народа, хранящему дух времени и богатство традиций, обстановку ушедших лет. Комплекс сложившихся на территории Абанского района культурных традиций – богатейший пласт фольклорно-этнографического и обрядового материала.

На территории Абанского района действует 36 клубов и любительских объединений декоративно-прикладного и изобразительного искусства, из них 29 детских (посещают 313 человек), 7 взрослых (88 человек).

Регулярно проводятся районные мастер-классы, на которых мастера декоративно-прикладного творчества делятся опытом со своими коллегами.

Стабильно проводятся занятия и выступления хора русской песни Никольского СДК под руководством Сергея Смолярова. Хор Самойловского СДК «Поющие сердца» (руководитель Зоя Лютых) выдвинут на присвоение звания «Народный». Эти коллективы ведут большую концертную деятельность как на территории муниципальных образований, так и по всему району.

Татарский национальный коллектив «Йолдыз» и чувашский «Родные просторы» являются постоянными участниками Всесибирских фестивалей национальных культур в г. Красноярске, организаторами межрайонных праздников татарской культуры «Сабантуй» и чувашской культуры «Уяф».

Вокальный коллектив «Родные просторы» Покровкого СДК (руководитель Анатолий Веремьев) в 2013 году отметил свой пятилетний юбилей. В ноябре этого же года отметил свой юбилей этнографический коллектив Канарайского сельского клуба «Канарайские бабки».

Большая работа проводится работниками клубных учреждений района в области развития и сохранения народных традиций и декоративно-прикладного творчества. В каждой территории клубными работниками ведется сбор и обработка объектов нематериального культурного наследия, подготовлены и проведены мастер-классы по декоративно-прикладному искусству: «Бумажный квиллинг» с участием 9 человек, «Домашние обереги своими руками» – 9 человек. Организованы и проведены семинары-практикумы: «Обряды. Масленица в локусе» – 17 человек, «Обычаи и обряды Покрова» – 20 человек.

В апреле 2013 года директор Самойловского СДК Елена Курамшина посетила мастер-класс в г. Красноярске в рамках краевого проекта «Культурное шефство» по линии государственного центра народного творчества. А в сентябре руководитель проекта Н. Юшкова совместно с педагогом краевого хореографического колледжа и солистом ансамбля танца Сибири им. Годенко Андреем Кульмановым провели мастер-классы для работников клубных учреждений района на базе Самойловского СДК по хореографии и технике речи, в которых приняло участие 27 человек.

В марте 2013 года 6 мастеров декоративно-прикладного творчества района и п. Абан под руководством Нины Шиловой приняли участие в региональном конкурсе по ДПИ «Мастера Красноярья» в г. Канске. Были представлены работы 6 мастеров: бисероплетение, авторская кукла, таксидермия, резьба по дереву, вязание крючком и художественная ковка. С этого конкурса в район был привезен главный приз по восточной зоне – кубок «Мастер Красноярья», который получил атаман Абанского казачьего войска Борис Логинов за представленные на конкурсе экспонаты декоративной ковки.

Новое время приносит с собой новые условия жизни, работы и отдыха. А гармошку и частушку сейчас услышишь разве что в глубинке, со сцены Дома культуры на каком-нибудь празднике или концерте. Впервые в Самойловском СДК был проведен конкурс «В моей семье играют на гармошке», в котором приняли участие 4 семейные команды. Но как же загораются у зрителей глаза, как светятся лица, когда звучит родная русская гармонь! Программа получилась яркой, насыщенной и по-настоящему, родной, деревенской.

В 2013 году прошел традиционный региональный фестиваль «Играй, гармонь», который в очередной раз собрал лучшие коллективы самодеятельной русской песни на абанской земле.

В октябре заявлена на VIII краевой фестиваль семейных талантов «Очаг» в номинацию «Фото- и видеотворчество» семья Оксаны Коноховой, которая была отмечена дипломом лауреата и ценным подарком.

Специалистами МБУК «Абанская МКС» и методистом по народному творчеству РДК ведется работа по созданию районного архива объектов нематериального культурного наследия. В 2013 году клубными работниками района собрано и обработано 523 таких объекта.

В содружестве с образцовым детским фольклорным ансамблем «Звонница» подготовлены и проведены интерактивные площадки «Возрождая традиции – сохраняем культуру» на базе Апано-Ключинского СДК и Канарайского СК.

Конечно, полностью сохранить и возродить самобытные народные традиции и промыслы невозможно. Что-то уходит из народной памяти, что-то остается и продолжает жить в памяти будущих поколений. Но, когда видишь, с каким искренним интересом молодая аудитория воспринимает, казалось бы, навсегда утраченную культуру, вселяется в тебя твердая надежда, что не всё потеряно, что будет кому передать собранные по крупицам народные традиции, обряды и промыслы местных мастеров.

Комментарии:

Вольность или оправданная свобода?

Немногочисленные народы, населяющие Красноярский край, особенные, но, пожалуй, один из наиболее удивительных – это нганасане. Нынешний свободный уклад жизни для пожилых людей кажется кощунственным, вульгарным. Тем необычнее традиционный взгляд на некоторые вопросы у этого народа.

Нганасане очень почитают семейные ценности, после вступления в брак пара обязана хранить супружескую верность. Но до брака позволительны многие «шалости». Девушка свободно может жить с понравившимся ей парнем. Они обмениваются подарками и теперь считаются парой. Дело может дойти до брака, до простого расставания, а может закончиться и внебрачным ребенком. Расценивается это нормально, ведь отношение к детям у северных народов особое. Малыша, которого дочь родила, не будучи замужем, принимают ее родители и воспитывают как родного.

Очень интересны традиции, связанные с уходом в мир иной. Вечная мерзлота не позволяет хоронить умершего в могиле. Тело подвешивают на дереве или кладут на специальный помост. При этом покойный «забирает» с собой все нажитое имущество, и не только личного пользования, но и то, что сделал для детей, второй половины.

Традиционные куклы народов севера

Ритуальные куклы делались как вместилище для определенного духа-покровителя с подчеркиванием характерных признаков; либо как вместилище души человека в «кукле умершего».

Традиционные куклы народов Севера имеют прямую связь с областью духовной культуры. Это, в первую очередь, касается кукол и стилизованных изображений животных.

В этнографической литературе исследованию кукол обских угров посвящены отдельные статьи Н. Федоровой, П. Оберталлера, А. Рейнсона-Правдина и обзорные материалы общесибирского характера В. Харузиной, С. Иванова, А. Малыгиной. В этих работах, основанных на музейных коллекциях конца XIX — первой половины XX в. в., описаны два традиционных типа кукол: первый, архаический тип

— кукла с головкой из утиного клювика. Она имела широкое распространение у ненцев и северных ханты, зафиксирована у восточных ханты, сохраняется ныне по всей территории проживания ненцев и нередко в литературе называется ненецкой куклой, т. е. данная кукла могла быть общим для всех «архетипом»

головку которой заменяет клюв водоплавающей птицы с прилегающей к нему шкуркой, нашивались вертикальные цветные полоски сукна, сверху надевалась меховая одежда, имитирующая взрослую.

При кажущейся однородности куклы первого типа имеют множество различий, и это начинается уже с выбора клюва водоплавающей птицы. Так, голова в форме клюва лебедя изображает шамана; гуся большого — мужчину; гуся маленького со светлым клювом — «главную», т. е. почитаемую женщину. Иной вариант — мама; уточка — невестка, молодая хозяйка; клюв темный, с наростами — кукла-бабушка и т. д. — «все, как у людей» (устный рассказ , Салехард). Кукле соответствует и одежда, пластика фигуры. В целом это задает характер образов, драматургию игры в куклы.

Образ утки, водоплавающей птицы лег в основу обской куклы. Этот образ связан с продолжением рода, охранительной функцией.

С образом птицы устойчиво связано представление о душе человека — как идеи связанности с верхним миром; а с водоплавающей птицей — представление о душе предков и идее вечного обновления жизни.

Манси, чтобы проводить душу покойного, сжигали весной утку, чтобы душа вновь прилетела. Если умерла женщина, то сжигают утку женского пола, если умер мужчина — утку мужского пола — селезня. Манси верили, что сжигаемая утка покойному поможет переправиться «до юга». Новорожденных обские угры считали вернувшимися из нижнего мира умерших.

У юганских ханты существует обряд почитания утки. Кроме домашнего духа-покровителя хранят носы священной птицы крохаль. Эти носы тоже завертывают в цветные тряпицы и во время поклонения садят за стол.

Характерно, что кукла с головкой из клювика бытовала и бытует ныне, наряду со вторым типом

кукол,

кукол из ткани — учитывая, что ткань является поздним материалом.

Главным конструктивным элементом куклы этого типа является вертикальный стержень «тулова» из свернутой в несколько слоев полосы ткани, согнутой посредине. Верхняя часть свернутой ткани, на сгибе, является «головкой» и, по сути, заменяет клюв утки. Различные виды головки и одежды дают выразительные локальные варианты: они отличаются у северных и восточных ханты. У кукол северных, обских ханты, являвшихся предметом описания этнографов (им близка и мансийская кукла), конструктивный элемент вертикальной головки проявляется в наиболее простом, чистом виде. Причем в старых куклах, в отличие от современных, верхняя часть вертикали, «лицо», укрывалась горизонтальными цветными полосками. Собственно, эти полосы и выполняли функцию запрета изображать лицо, они «закрывали» его — подобным же образом в традиционной одежде полосы, как и вообще орнамент, выполняли охранительную, а не только декоративную роль. В этой связи не случайным кажется, что именно одежда и является главной составляющей кукол всех типов: на нее нет запретов, она имитирует взрослую, выступая в охранительной роли для человека. К макушке головки прикрепляется накосник из цветных нитей, который является частью ансамбля традиционного костюма. В современных куклах верхняя часть головки прикрывается лишь платком или остается открытой, а цветные полоски моделируют нагрудную часть с ярко выраженным декоративным началом. Горизонтали чередуются с полосками «науголок»; накладываясь друг на друга, они создают дополнительный объем верхней части тулова и представляют своеобразную мозаику. Во всем облике куклы проявляется принцип «многослойности», и в этом плане сама технология игрушки предполагает элемент творческой игры, содержит потенциальные возможности развития. Не случайно в куклах из ткани мы находим яркое декоративно-образное решение и богатство локальных вариантов. Большую группу кукол из ткани с вариантами конструктивно-образного решения головки составляют восточнохантыйские. Видимо, из-за удаленности и труднодоступности территории эта группа кукол оказалась не представленной в старых коллекциях и в литературе.

Необходимость соблюдать запреты на изображение «похожести» давал импульс для творческого использования свойств иного материала — ткани. Поиски рождали разнообразие локальных вариантов. Горизонтальные «закрывающие» полоски у восточных ханты отсутствуют, вернее, имеют иное решение — здесь сама вертикальная основа набирается из ряда цветных контрастных полос: они составляют и моделируют «лицо», образуя на сгибе округлую форму головы. На Югане моделировка «лица» стремится к форме полуовала и близка фигуративности утиной «головки». Варианты подобного решения дают форму «лица» в виде «сердечка», очень выразительного по своей пластике (Тромаган, Аган). Другой вариант — в форме концентрических кругов, образованных спиралью — древнего солярного символа (река Пим). Пимская кукла, стоящая как бы особняком, имеет точки соприкосновения с «классическим» юганским типом — средина лица юганской куклы также обозначена в форме спиралеобразного круга из свернутой ткани, обычно белого цвета, обрамленного обтекающими полосами овала головки.

Среди разнообразия традиционных игрушек, представляющих в основном уменьшенные копии предметной среды взрослых — орудий промыслов, предметов быта — куклы и олени относятся к особой категории. Они отличаются именно условным характером изображения, что связано с особым отношением в традиционной культуре к изображению живых существ как вместилищу души, — в данном случае человека и оленя.

Условный характер изображения прослеживается в игрушках-оленях из щепы. Эти игрушки распространены по всей территории проживания ненцев и ханты.

Получить полный текст

Струганные щепные олени

— редкостный по своей простоте и устойчивости изобразительного канона тип игрушки. Делается олень из щепного брусочка с обозначением ветвистых рогов путем их заструга. Более сложный вариант щепного оленя встречается у восточных ханты, на Вахе. Щепной олень предназначался в основном для мальчиков и, по мере взросления, изготавливался ими самими — так, через игру, материализовывалась идея «нарождения» оленьего стада и его будущего хозяина, а также мастера. У искусного мастера олени получаются то ли крылатыми, то ли плывущими — такова пластическая выразительность конструктивной формы этого типа изделия.

При сопоставлении их с игрушкой, сохранившейся у восточных ханты, а недавно распространенной повсеместно, возникает аналогия с образом оленя-птицы

. Это игрушка-олень из клюва водоплавающей птицы, рога которой имитирует вставленная через носовое отверстие грудная косточка птицы изогнутой формы (благодаря этому сохранялись головная и грудная косточки птиц, которые, как известно, требовали особого обращения, их нельзя было выбрасывать.) Игрушка делалась весной, с прилетом птиц и сезоном охоты на них. Этот тип «оленя» глубоко архаичен и связан с идеей плодородия, возрождения жизни.

В образно-изобразительном плане игрушка «птицы-оленя» особенно интересна в соседстве с куклами, головку которых также составляет клюв водоплавающей птицы.

В традиционной культуре севера образ птицы устойчиво ассоциируется с представлениями о душе человека — как идеи соединения с верхним, небесным миром. А водоплавающая птица связана с представлениями о душе предков: связанности, через водную стихию, с нижним миром, и в целом — с идеей вечного обновления жизни.

В фольклоре обских угров в образе гусыни, утки выступает Калтащ — «Земная мать» или «Нижнего мира (земли) мать». Калтащ являлась подательницей детей, ей посвящались ритуалы, связанные с рождением человека; она оберегала душу новорожденного, заботилась о людях, отмеривала жизненный срок. Обские угры считали, что спустя некоторое время после рождения ребенка в него переходит одна из душ предков. Связующим персонажем здесь вновь является утка.

Образ птицы, улетающей и затем возвращающейся в начале нового солнечного годового цикла, показывает связь разных слоев жизненного пространства.

Традиционные северные куклы по одежде делятся на мужчин, женщин, детей и, как правило, у девочки имеется набор кукол, воспроизводящий ее собственную семью. окрой одежды для традиционных кукол очень прост — обычно это кусочки сукна или ситца, отороченные мехом или украшенные бисером. Мужская и женская одежда различаются по цвету, способу завязывания пояса и головным убором. Куклы, изображающие детей, помещаются в игрушечные колыбели, сделанные кем-нибудь из старших как точные копии настоящих. Среди традиционных северных кукол встречаются куклы-растения: куклы-ягоды (канэк-пакыт), куклы-деревья (юх-пакыт), травяные куклы (пом савэли).

В настоящее время используются для игр и покупные куклы, которых с особой тщательностью одевают, чтобы их одежда повторяла реальный традиционный костюм.

По материалам конференции «Знаменские чтения» СурГПУ, 2008 г.

Роль властей в жизни коренного населения

Во все времена власть интересовалась тем, какие народы населяют Красноярский край, и это проявлялось по-разному.

Если прошлое столетие наглядно показало, как легко можно уничтожить национальную самобытность, то в веке нынешнем утраченное пытаются если не приумножить, то восстановить и сохранить.

Чтобы малочисленные народы Красноярского края остались существовать и не забывали свои корни, с 2000 года существует государственная поддержка общин и отдельных лиц, идентифицирующихся как представители малочисленной народности.

Считать себя и называться долганом, эвенком или хантом стало выгодно и популярно. Но в таком процессе просматривается существенный недостаток. Очень хочется, чтобы все то, что осталось традиционного и типичного, не стало исключительно способом заработка.

Долганы

Одним из коренных малочисленных народов Таймыра является тюркоязычный народ долганы. Сегодня в Долгано-Ненецком и Таймырском автономных округах, частично в Якутии проживает около восьми тысяч долган. Народ сложился в XIX веке из переселенцев на север с Лены якутов и эвенков, местных эвенков и энцев.

Самоназвание «долган» произошло от одного из долганских родов. Часто долган относят к близким им якутам и называют «саха». Сегодня долганы являются самым северным их тюркоязычных народов. Русские казаки при православном крещении давали долганам свои фамилии, сохранившиеся и сегодня. Язык долган относится к тюркским языкам, разделен на хатангский, авамский, попигайский, пясинский и норильский говоры.

Источник